凌家滩玉钺、玉璧的价值意蕴

作者: 朱玉嫱

凌家滩遗址位于安徽省,是中国考古史上的重要遗址之一。该遗址出土的玉器,尤其是玉礼器,展示了原始社会的军事制度和宗教意识,反映了当时人们的信仰与社会结构。这些珍贵文物不仅为研究中华文明的起源提供了重要实证,也为探源工程提供了新的视角与依据。凌家滩遗址的发现和研究,必将对未来的遗址申遗工作产生积极推动作用,同时也为城市建设注入了深厚的历史文化底蕴。通过对该遗址的深入挖掘与保护,人们能够更好地理解中华文明的演变与发展,从而增强民族文化自信,促进地区经济和文化的全面发展。

凌家滩遗址位于安徽省含山县铜闸镇西南,是新石器时代晚期大型聚落遗址。该遗址的发现,对于研究中国的文明史具有重要意义。凌家滩遗址不仅是当时长江中下游地区最大的聚落,也是中华文明的重要起源地之一。凌家滩遗址的考古发掘,逐渐揭示了其丰富的文化内涵和历史价值。2009年,经过多年的研究和考古工作,凌家滩遗址被正式确认为中华文明的重要起源地。这一发现为人们理解新石器时代的社会组织、经济活动以及文化发展提供了重要的实物资料,显示了早期农耕文明的繁荣与发展。凌家滩遗址的研究,不仅丰富了人们对皖江流域历史的认识,也为探索整个长江流域的文明演变提供了新的视角,更为研究中华文明的起源与发展贡献了宝贵的考古证据。2016年,凌家滩作为安徽省唯一入选的遗址,被纳入国家“十三五”大遗址保护专项规划。此遗址不仅成功入选百年考古发现,更成立了专门的申遗小组,致力于传播和传承凌家滩文化。政府的支持为这一项目提供了坚实的保障,使凌家滩的历史价值和文化内涵得以更好地发扬光大,成为研究中国古代文明的重要窗口。

凌家滩遗址所在地雨量充沛、物产丰饶,属于亚热带湿润季风气候。以凌家滩遗址为中心,方圆千米境内蕴藏着丰富的农业资源和透闪石、阳起石、云母等矿产资源。该地依山傍水,是原始社会时期极其适合人类生存居住的地方。该遗址发现于1985年,1987年安徽省文物考古研究所开始对凌家滩遗址进行首次发掘,以北侧墓葬区为发掘重点,开启了2个南北走向,边长均为5米的正方形探方,首次发掘面积达50平方米,共发掘4座墓葬,出土陶器、石器、玉器197件。经过5次发掘后,总面积达2200平方米,共发现60多座墓葬,多为竖穴墓,如长方形土坑,另有祭坛、房基、灰坑、墓坑等。此外,还出土了大量文物,共计1500余件,其中玉器1200余件,代表玉器有玉人、玉雕、玉龙、玉龟、玉版、玉芯、玉璧、玉钺等,玉器种类丰富,制作工艺精良,是同时期出土玉器中较为罕见的。凌家滩文化与辽宁红山文化、浙江良渚文化并称为“史前三大玉文化中心”。由此可见,凌家滩玉器对于研究史前文明有重要的意义。文章主要对玉钺、玉璧进行简单探讨,以揭示凌家滩玉器所蕴含的文化内涵。

玉礼器——玉钺

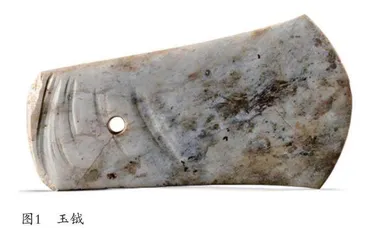

凌家滩遗址出土的玉钺(如下页图1所示)在出土玉器总数中占3%,展现了独特的工艺与材料选择。这些玉钺主要由鸡骨白、透闪石、阳起石、玛瑙和玉髓等珍贵材料制成,呈梯形造型,顶部未经打磨,侧边相对较薄。其表面经过精细抛光,呈现出白色的基调,并带有淡黄色和绿色的斑点,形成了独特的视觉效果。此外,玉钺的切割线深且呈现圆孔状,反映出古代工匠高超的技艺。这些玉钺不仅是凌家滩文化的重要象征,也为研究古代玉器的制作与使用提供了珍贵的实物资料。

早期的玉器分为装饰品和实用器,后来礼器随着生产力的提高而有所分化。钺本身是从斧子演化而来的,之所以被称为“钺”是因为其从原本的实用器转化为权杖、神器。玉钺作为权力的象征,在原始社会中占有很高的地位。从部分出土的玉钺的情况来看,其体积不是很大,制作精美且没有使用痕迹,推测玉钺应是作为当时的礼器而存在的。自中国文明萌芽,王权是伴随军权的发展而产生的,因此通常以玉钺作为王权的象征。如寺墩遗址M3中发现玉钺多放在墓地底,其他玉器则有序地放在墓主人身边。据考证,在墓主人下葬时人们曾举行过某些宗教仪式,推测墓主人为贵族人士。凌家滩遗址98M23中出土的玉钺、玉璧等,其制作工艺包括阴线、浮雕、透雕、片切等,玉钺的精巧说明此种玉器在当时不是一般人可以拥有的,推测这一时期的礼仪制度正在兴起,拥有权力的巫师的地位也得以凸显。象征杀伐大权的玉钺的出土,进一步说明当时社会中,人们之间可能发生斗争,社会贫富分化现象已经出现。凌家滩遗址出土的玉钺均没有发现使用痕迹,说明在当时玉钺已然成为一种礼器,是专为贵族打造的,不是实用器。这一时期反映宗教意识的玉器有玉龟、玉龙、玉版、玉斧、玉鹰等,它们体现了当时社会中高级阶层的身份地位和财富。它们又多用于祭祀祖先和神灵,被称为神物。

玉礼器——玉璧

除了玉钺之外,凌家滩遗址出土玉器中玉璧(如图2所示)也象征祭礼意识和军事权力。其质地大多精美无比,玉质有阳起石、透闪石等,薄厚匀称,个体的形态通常较小,很少见到有大体者,形状多为圆方形,璧孔两面对钻,有的玉璧的周边也存在对钻的现象。从凌家滩第三、四次发掘出土情况来看,玉璧玉质有鸡骨白、玉燧石、透闪石,颜色多为灰白、乳黄等,表面多带有砣机的切磨痕,都已抛光,外形精美。

其抛光的精准度很高,说明当时凌家滩居民已经拥有超高的制玉技术,也有少量的玉璧制作不规整,薄厚不匀称,但总体上制作优良,玉璧也突出了原始居民的天圆地方的宇宙观。其中,有一块造型奇特的玉双连璧,颜色呈现两面对钻,璧孔的周边又有两道圆形的沟槽,包围着璧孔,该玉璧的上部有一缺口,但丝毫不影响其艺术价值。

文化内涵及申遗价值

凌家滩文化的玉器制作工艺在中华文明史上独树一帜,其独特性和精湛技艺使其成为新石器时代玉器制造的中心。其不仅展示了当时人们的审美情趣和工艺水平,也对红山文化、良渚文化以及殷商时期的礼仪制度产生了深远影响。这些文化之间的相互交融,反映了早期中华文明的多样性与复杂性,更奠定了中国玉文化的基础,为研究早期文明提供了重要的实物证据和文化线索。通过对凌家滩遗址及其出土玉器的研究,学者们得以深入了解新石器时代的社会结构、宗教信仰以及人们的生活方式,从而揭示出中华文明发展的脉络。因此,凌家滩文化在中国历史上具有不可替代的地位,其玉器制作技艺与文化内涵值得深入探讨与珍视。

2019年良渚遗址凭借完善的水利系统和古城遗迹申请世界文化遗产成功,这也推动凌家滩遗址加入申遗行列。对于马鞍山地区来说,借助如此丰富的遗址和出土文物打造新的城市名片具有可行性。目前,凌家滩已建成考古遗址公园,并在园内设立了安徽省研学旅游基地和凌家滩遗址博物馆,吸引了大量高校学生和省外游客前来参观,这在促进文化旅游经济发展的同时,也更好地保护与传承了凌家滩玉文化。

世界文化遗产的评定标准大致可以归纳为:对大遗址而言,需要从历史、美学、人种或人类学的角度,分析其突出的普遍价值,其中可以包括被列为世界文化遗产的人造工程或考古遗址区域。此外,还有以下六点入围标准:一是独具匠心的艺术成就或创意佳作。二是促进建筑艺术、纪念物艺术、城镇规划或景观设计的发展,在一定时期内或世界某一文化区域内,曾产生很大影响。三是至少可以提供一个特有的特殊见证,证实一种已经消逝的文明或文化传统。四是可以作为表现人类历史上一个或几个重要阶段的建筑或建筑群或景观的突出范例。五是作为人类居住或代表一种(或几种)文化的杰出范例,可作为人类传统的生活场所或居住地。六是直接与当前的传统思想、信仰、文艺作品等有特殊意义的事件或活动相联系。而凌家滩遗址被称为“安徽的兵马俑”,玉钺所代表的玉礼器文化极具特色。

从评定标准来说,凌家滩遗址出土文物的历史信息、文化内涵,以及出土玉器在墓葬中的位置摆放、大型的祭坛等,是具有入围世界文化遗产潜力的。从玉钺来说,它本身代表了一种凌家滩居民独有的制造工艺,至少对当时人类社会产生较大的影响,是凌家滩文化的缩影。当代人可以通过研究玉钺、玉璧等玉礼器来了解凌家滩古人类,可以说玉礼器是凌家滩已消逝文明的见证物。从玉钺的材质选择来看,古人使用了许多软玉、水晶、玛瑙等,还有一些特别的美石。在其他玉礼器中凌家滩先民也使用了不同种类的玉石,显示出他们采用多样化的材料质地和色泽,以制作出不同形状的器物,这表明他们对玉石有一定程度的理解和认知。无论是制作工艺还是文化内涵凌家滩玉钺,都是新石器时代玉文化的代表。通过对玉钺的研究,可以得知,凌家滩玉礼器常用于祭祀神灵、祭祖以及征战、庆祝、祈愿、盟约、婚丧嫁娶、典章活动等礼仪活动,通常在聚落重大场合上由宗族首领、巫师使用,这足以证明凌家滩玉文化的深厚底蕴,表明约5600年前我国远古人类在生产生活上已经分工明确。凌家滩文化的制玉工艺不可思议。例如,钻孔技术在今天是用激光来打磨的,而在当时古人是如何完成的,我们不得而知。

凌家滩遗址出土的玉礼器是中国古人艺术和智慧的结晶。其不仅在技术上比同期有所进步,而且宗教信仰色彩鲜明,说明当时社会已经出现了自然崇拜、牲口崇拜、祖宗崇拜等。玉钺、玉璧等礼器则是当时身份地位和军事力量的象征,可用于研究玉器的演变和历史的进步。凌家滩玉礼器除了彰显自身价值外,还可以为当地的城市建设、文化发展、旅游业发展贡献力量。

(作者单位:鹰潭市博物馆)