初唐女性发型的文化内涵与艺术表现

作者: 王璐

初唐时期是中国历史上一个文化繁荣、社会开放的时代,女性发型作为当时社会生活与审美观念的重要体现,具有丰富的研究价值。文章通过对历史文献、文学作品以及艺术图像的梳理,探讨初唐女性发型的类型、演变、文化内涵及其与社会、宗教、艺术的关系,以及初唐发型在当代发型文化、影视剧以及时尚设计中的再现与创新,强调了其对传统文化传承与现代美学发展的重要意义。

发髻是中国古代女性最常用的一种发式,另一种发型是辫发,不过辫发的流行时间较短。早在原始社会,女性便已盘发成髻。河南安阳曾出土商代妇女俑,其形象为头发盘于头顶,这表明在商周时期,妇女同样有将头发盘成发髻的习惯,只不过当时生产力水平较低,发型与发饰种类较少。当时多数是辫发,辫起来盘在头顶上或者垂在背上。战国时期,梳髻的发型已极为普遍,在之后长达两千多年的时间里,梳髻始终是中国女性发型的主流,所谓发髻,就是把头发汇聚一处,挽于头顶或盘绕在脑后。随着时代变迁,发髻的样式也经历了显著演变。总体而言,唐朝女性发型主要有两种类型,一类是垂于脑后的垂髻,另一类是挽于头顶的高髻,当时女性发型以高髻最为常见。

历史背景

初唐时期是唐朝的奠基时期。这一时期唐朝国力增强,并积极与周边民族进行政治经济文化的友好往来,奉行开明政策,社会风气开放。当时女性继承前朝女性发型,并加入了自己的元素,在历史上书写了华丽的篇章。她们展现的时尚与美感也流传后世,被后人效仿。

初唐女性发型的分类

高髻的流行。初唐时,相较于前代,女性发型发生了显著变化。以1949年2月出土于湖南省长沙市陈家大山楚墓的《龙凤仕女图》为例,画中女子的发髻向后倾斜,这是战国时期妇女发髻的典型样式。到了汉代,女性发型在很大程度上延续了战国时期的特征,普遍偏好将头发梳理至脑后,任其自然垂落。当时垂髻颇为流行,而宫廷妃嫔、达官贵人的小姐会梳高髻。到了魏晋南北朝时期,高髻开始流行起来。当时南北文化交流,不同的民族文化融合,促使女性发型发生变化,发式造型崇尚高和大,《晋书·五行志》对此有详细记载。隋朝时期,妇女梳高髻,位于西安城南的隋鹰扬郎将夫妇合葬墓出土了一组高髻侍女俑,说明高髻在当时很流行。初唐时期,女性在吸收前代发型样式的基础上,加入自己的元素,呈现出大唐的女性风貌。梳高髻能使女性看起来更为修长,给人一种高挑有气质的感觉;另外,隋朝统治短暂,唐朝基本承袭了魏晋时期的高髻发型,这应该也是女性发髻加高的原因之一。下面对几种典型的发髻进行详细说明。

反绾髻,将头发挽成一股,由下向上反挽于头顶,高高耸立在头顶上。据《妆台记》记载,唐武德中,宫中梳半翻髻,反绾髻。魏晋时期,魏武帝曾下令让宫中的人都把头发梳成反绾髻,可见反绾髻流行于宫中的贵族之间。两者的不同之处是,初唐时的反绾髻是将头发分成一股或两股再挽于头顶,而魏晋时的反绾髻是将头发向后梳并且分成若干股,再绾成各种不同的样式。

惊鹄髻,其前身是魏晋南北朝时期的惊鹤髻,惊鹄髻与惊鹤髻一样,都是仿照鸟类受到惊吓要起飞时翅膀的样子。这种发式的特点是将头发梳于头顶,分为两边,每一边都像是受惊的鸟儿的翅膀。《髻鬟品》记载:“长安城中,惊鹄髻。”当时惊鹄髻风靡长安城。在唐朝宫廷大戏《美人天下》中,彩蝶郡主的发型就是惊鹄髻,只不过经现代人之手,把它打造得更漂亮、更艳丽了。

凌云髻,是古代妇女梳的一种单鬟,也就是梳成环形的发髻。其特点是把头发分成两股,在头顶处挽成一个鬟并固定起来。唐冯贽的《南部烟花记·桂宫》记载:“丽华被素袿裳,梳凌云髻。”陈后主爱妃张丽华梳的就是凌云髻。

云朵髻,也称云髻。其特点是把头发盘于头顶,并呈云朵状,可多可少,在发髻之前也会加些装饰,这使发型看起来丰盈优雅。其流行于初唐的宫中,贵妇人尤为喜爱,也盛行于歌舞伎中。

初唐女性发型的偏好

唐朝建立后,人们对生活抱有积极的心态。女性发型以把头发向上梳为特点,象征着一种乐观向上的生活态度。先秦时期女性发型以梳髻和辫发为主,主要是向后梳,把头发梳成髻垂在脑后。汉代,女性发髻开始有了上梳的趋势,比较有名的有盘桓髻、同心髻、三角髻等。初唐女性承袭前代,偏好将头发上梳,展现积极向上之美。

半翻髻,它的特征是把头发向上梳理,在头顶盘成发髻,接着进行半翻处理,呈现出的形态好似一片翻转了一半的荷叶,这种发髻是在隋朝翻荷髻的基础上发展演变而来的。孙机在《唐代妇女的服装与化妆》中认为:“如西安乾封二年(667年)段伯阳墓陶女俑的髻,既颇高,顶部又向下半翻,即半翻髻;这种髻在永泰公主墓石椁线雕中亦可见。”

螺髻,因外形与海螺壳极为相似而得名。最开始,螺髻是儿童特有的发型。随着时间流逝,许多成年女性也逐渐喜爱这种发型。螺髻大致可分为单螺髻和双螺髻两类。初唐时期,单螺髻尤为盛行,把头发并作一股髻螺旋式绕于头顶固定下来,这种发式在宫中特别受妃嫔和宫女们喜爱。双螺髻则在明朝时期比较流行,它的特点是把头发分成两股髻螺旋式绕于头顶固定下来,这种发式比较受江南女子的喜爱。

盘桓髻,梳理方法是将髻发盘曲成卷状于头顶之上,使其具有稳定性,能使女性在行走时发髻不会散乱,受到长安城中劳动妇女的青睐。据《中华古今注》记载:“长安妇女好为盘桓髻,到今其法不绝。”这是一种比较简单的发型,隋朝时妇女大多都盘这种发式。

三角髻,据说是道教神话人物上元夫人所梳的一种发髻样式,李白的《上元夫人》云:“嵯峨三角髻,馀发散垂腰。”它的特点是分别在头的前部和两侧编发髻,在前额处编一发髻,在两侧耳朵的地方分别编一发髻垂在耳朵后面,不过这种发型并不常见。

初唐女性发型在艺术中的体现

初唐时期的艺术形式丰富多样,包括绘画、雕塑、陶俑、壁画等,这些艺术作品不仅记录了当时女性的发型样式,还反映了发型在艺术表现中的象征意义和审美价值。

绘画中的发型表现。初唐时期的墓葬壁画如章怀太子墓、永泰公主墓等和敦煌壁画中,女性形象的发型被细致地描绘出来,这些壁画中的女性发型多为高髻、双环髻等,展现了当时贵族女性的时尚潮流。在绘画中,不同身份的女性如皇后、宫女、舞女等,往往需借助发型来区分身份,皇后或贵族女性的发型更加华丽复杂,而宫女或平民女性的发型则相对简单平庸。

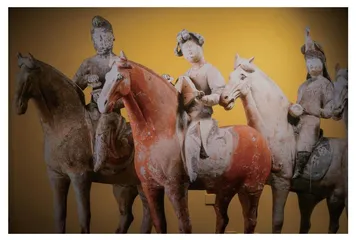

雕塑与陶俑中的发型。初唐墓葬中出土的大量陶俑如侍女俑、乐舞俑等为研究女性发型提供了实物依据,这些陶俑的发型多种多样,既有高耸的发髻,也有自然垂落的发辫,反映了当时女性发型的流行潮流。石刻艺术和佛教造像中也保留了女性发型的细节,菩萨像的发型大都融合了中原与西域的风格,体现了文化交融的特点,也展现了唐朝的开明文化。

初唐女性发型的传承与影响

初唐女性发型中的宗教文化。隋唐时期,政权采取三教并用政策,确立儒家的正统地位并对佛、道采取调和态度。佛教艺术中的女性形象如菩萨、飞天等,其发型往往融合了中原与印度的风格,强调庄重与华丽,展现了宗教艺术的独特审美。道教艺术中的女性发型通常较为简约朴素,体现了道教崇尚自然的审美理念。女性发型不仅是宗教文化的产物,也是宗教文化的反映,通过研究初唐女性发型,人们可以更好地理解当时宗教文化的特点及其对社会生活的影响。

现代视角下的发型文化。女性发型的多样性与美感为艺术家们提供了丰富的创作灵感,成为艺术表现中的重要元素。在现代影视剧、舞台剧和汉服文化中,初唐女性发型经常被精心还原,成为营造历史氛围的重要手段。佛教和道教元素在发型设计中的运用,体现了宗教文化的深远影响。当代设计师从初唐女性发型中吸收灵感,创作出兼具古典与现代美的作品。在现代影视剧《大明宫词》和《长安十二时辰》中,初唐女性发型被精心还原,激发了现代女性对唐代发型的浓厚兴趣,对当代汉服文化和时尚设计产生了深远影响。近年来,汉服文化的复兴使初唐女性发型重新进入公众视野,许多汉服爱好者通过模仿传统发型,表达对传统文化的热爱与尊重,古典写真也在短时间内迅速爆火,初唐女性发型的华丽与精致还为现代时尚设计提供了丰富的灵感。国际时装秀上常出现以中国传统发型为灵感的造型,展现了东方美学的独特魅力。

初唐女性发型作为中华传统文化的重要组成部分,对其传承和创新,能唤起人们对民族文化的认同感与自豪感,其也可以成为跨文化交流的桥梁,通过向世界展示中国传统发型的魅力,促进不同文化之间的理解与尊重。初唐女性发型的设计理念和审美观念可以作为美学教育的重要素材,帮助年轻一代更好地理解传统文化的价值,培养年轻人的审美能力。跨越千年,初唐女性发型在当代仍散发着独特魅力,其在现代社会中的创新表达,使其焕发新的生命力。

(作者单位:昆明金岸中学)