文化遗产与乡村旅游地理格局的互动融合

作者: 张美娇

文章聚焦甘肃省文化遗产与乡村旅游地理格局的互动融合态势,深入探究二者在地理空间上的相互作用机制。文化遗产为乡村旅游构筑独特吸引力与核心竞争力,塑造其地理格局;乡村旅游的发展则为文化遗产的保护与传承营造经济与社会环境。文章还提出推动二者深度融合的策略建议,以期更好地推动文化遗产的保护与传承,加快乡村旅游业的繁荣发展。

文化遗产是中华文明的重要组成部分,承载着丰富的文化内涵和深厚的历史底蕴。当今社会,随着大众生活水平的提升和旅游需求的日渐增长,文化遗产成为旅游开发的主要资源,给游客带来了丰富且独特的旅游体验。然而,以往的旅游开发容易忽视乡村文化遗产的价值,导致文化遗产遭到破坏,因此促进文化遗产与乡村旅游的深度融合,在保护文化遗产的同时实现旅游业的持续发展,已经迫在眉睫。甘肃省历史文化辉煌灿烂,留存有大量珍贵的文化遗产,诸如古老的丝绸之路遗迹、闻名遐迩的敦煌莫高窟、独具魅力的甘南藏族民俗文化等。在当今文旅深度融合的时代浪潮下,深入剖析甘肃省文化遗产与乡村旅游地理格局的互动融合关系,对于挖掘地域文化价值、推动乡村经济繁荣、实现文化传承创新,兼具重要的理论与实践价值。

甘肃省文化遗产与乡村旅游发展现状

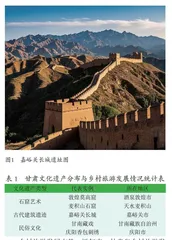

文化遗产资源概述。甘肃省文化遗产种类繁多,涵盖物质文化遗产与非物质文化遗产两大范畴。在物质文化遗产方面,敦煌莫高窟、麦积山石窟等石窟艺术珍品举世瞩目,嘉峪关长城(如图1所示)等古代建筑遗迹雄伟壮丽,另有众多古城镇、古村落星罗棋布。在非物质文化遗产方面,甘南藏戏、庆阳香包刺绣等民俗文化与民间艺术精彩纷呈。这些文化遗产分布于甘肃全省各地,编织成独具地域特色的文化遗产网络,其中不少扎根于乡村,与乡村的自然生态、生产生活紧密交融(如表1所示)。

乡村旅游发展态势。近年来,甘肃省乡村旅游发展势头强劲。乡村旅游景点数量持续增加,并从传统农家乐逐步向多样化、特色化转型,乡村民宿、田园综合体、民俗文化村等新兴业态层出不穷。游客接待量与旅游收入逐年递增,乡村旅游已成为甘肃省旅游业发展的关键构成部分以及乡村振兴的重要驱动力。然而,乡村旅游也暴露出旅游产品同质化、基础设施不完善、文化内涵挖掘不充分等问题,亟待解决(如图2所示)。

文化遗产与乡村旅游地理格局的互动关系

文化遗产对乡村旅游地理格局的塑造。吸引物核心作用。文化遗产作为极具独特性的旅游吸引物,构成乡村旅游发展的核心要素,强力吸引游客纷至沓来。以敦煌莫高窟为例,其所在的敦煌市周边乡村,借莫高窟之盛名,吸引海量游客前来参观,进而带动周边乡村旅游接待设施的建设与发展,形成以莫高窟为核心的乡村旅游集聚区域,深刻改变当地乡村原有的地理空间利用模式与功能布局。交通与空间引导。为有效保护和开发文化遗产,相应的交通基础设施建设必不可少,这为乡村旅游发展创造了便利条件,引导乡村旅游的空间拓展走向。例如,通往部分重要文化遗产地的公路沿线,乡村旅游景点如雨后春笋般兴起,形成依托文化遗产交通线路的乡村旅游发展带,致使乡村旅游在地理空间上呈现沿交通线分布且向文化遗产地靠拢的显著特征。

乡村旅游对文化遗产的反作用。保护资金与意识提升。乡村旅游的蓬勃发展为文化遗产保护注入资金活力。通过旅游收入的合理再分配,能够为文化遗产的修缮、维护及研究等工作提供资金支持,有效延缓文化遗产的自然与人为损坏进程。同时,乡村旅游的开展显著提升当地居民与游客对文化遗产价值的认知,强化保护意识,营造全社会共同守护文化遗产的良好氛围。过度开发的负面影响。若乡村旅游开发缺乏科学规划与合理管控,将对文化遗产产生负面影响。例如,过度商业化开发可能导致文化遗产的周边环境遭受破坏,传统风貌被扭曲,文化内涵遭稀释,甚至出现建设性破坏行为,严重影响文化遗产的真实性与完整性,进而削弱其对乡村旅游的吸引力与可持续发展能力。

文化遗产与乡村旅游的融合模式

空间融合模式。文化遗产旅游区与乡村共生模式。精心打造以文化遗产为核心的旅游区,将周边乡村有机纳入旅游区整体规划范畴,实现文化遗产与乡村在空间上的紧密融合。以甘南藏族自治州乡村旅游为例,其周边乡村通过建设乡村旅游服务设施,开展民俗文化展示、农事体验等活动,丰富旅游体验,同时促进乡村经济发展。

文化遗产廊道带动乡村发展模式。构建文化遗产廊道,将沿线分散的文化遗产点串联成线,并与乡村旅游资源巧妙结合。如丝绸之路甘肃段文化遗产廊道,沿线分布着众多古城址、古驿站、石窟寺等文化遗产,通过整合廊道沿线乡村的自然景观与民俗文化,打造集文化体验、生态观光、休闲度假于一体的乡村旅游产品体系,带动廊道沿线乡村旅游整体发展,塑造具有线性特征的乡村旅游地理格局。

产品融合模式。文化遗产主题旅游产品开发。以文化遗产为主题,匠心开发乡村旅游产品。例如,依托庆阳香包刺绣(如下页图3所示)这一非物质文化遗产,在当地乡村开展香包制作体验旅游项目,游客可亲身体验香包的设计与制作过程,深入了解香包蕴含的民俗文化内涵,并选购特色香包产品。这种深度融合文化遗产与旅游产品的方式,既传承与弘扬了文化遗产,又丰富了乡村旅游产品的文化底蕴,提升了产品附加值。民俗文化节庆旅游产品打造。充分利用乡村地区丰富多彩的民俗文化,举办各类民俗文化节庆活动,吸引游客踊跃参与。

产业融合模式。文化创意产业与乡村旅游融合。巧妙将文化创意元素融入乡村旅游产业发展进程,以文化遗产为灵感源泉,开发文化创意旅游商品,精心设计乡村旅游品牌形象等。例如,采用敦煌壁画元素设计开发的各类文创产品,在敦煌乡村旅游市场上广受欢迎,同时提升了敦煌乡村旅游的品牌知名度。通过文化创意产业与乡村旅游的深度融合,拓展乡村旅游产业链,增加旅游收入来源,为文化遗产的创新性发展开辟新路径。农业与文化遗产旅游融合发展。紧密结合乡村农业生产活动,大力发展观光农业、休闲农业与文化遗产旅游相互融合的产业模式。如利用部分古村落周边的农田,种植具有当地特色的农作物,开展农田观光、采摘体验等活动,同时将传统农耕文化与古村落文化遗产相结合,向游客生动展示乡村的历史变迁与农业文明发展脉络,实现农业产业与文化遗产旅游产业的相互促进、协同发展。

文化遗产与乡村旅游融合发展的策略建议

完善基础设施建设。持续加大对乡村旅游基础设施建设的投入力度,着力改善交通、通信、水电等基础设施条件。尤其要强化文化遗产地与周边乡村旅游景点之间的交通连接,提高旅游交通的便利性与可达性,构建高效便捷的旅游交通网络。同时,不断完善乡村旅游接待设施,提升住宿、餐饮、卫生等服务质量与水平,为游客营造舒适、便捷、安全的旅游环境,全方位提升游客体验品质。

强化文化遗产保护与传承。在乡村旅游开发全过程中,始终将文化遗产保护置于首要位置,建立健全文化遗产保护制度与监管机制,严格控制开发强度与建设规模,确保文化遗产的真实性、完整性得到切实有效的保护。加大对文化遗产传承人的培养扶持力度,鼓励他们积极开展文化传承活动,并借助旅游开发平台,让更多人深入了解和深刻认识文化遗产的价值内涵,推动文化遗产的活态传承与创新发展,使其在新时代焕发出新的生机与活力。

加强宣传营销推广。整合全省文化遗产与乡村旅游资源,精心打造统一鲜明的旅游品牌形象,综合运用多种渠道与手段开展全方位的宣传营销推广活动。充分利用互联网、新媒体等新兴平台,开展线上线下有机结合的宣传推广活动,全面提高甘肃省文化遗产与乡村旅游的知名度、美誉度与影响力。加强与旅行社、旅游电商平台等旅游市场主体的紧密合作,积极拓展旅游客源市场,广泛吸引国内外游客前来体验文化遗产与乡村旅游融合发展所展现出的独特魅力与无限活力。

甘肃省文化遗产与乡村旅游地理格局的互动融合呈现出鲜明的地域特色与巨大的发展潜力。通过空间、产品、产业等多种融合模式的积极探索与成功实践,以及实施完善基础设施建设、强化文化遗产保护与传承、加强宣传营销推广等一系列策略,能够有力地推动二者的深度融合与可持续发展,实现文化遗产的传承创新与乡村经济的繁荣振兴。未来应不断优化完善发展策略,推动甘肃省文化遗产与乡村旅游融合发展迈向更高质量、更具活力的新台阶,书写更加辉煌灿烂的篇章。

(作者单位:酒泉职业技术学院)