文旅融合背景下音乐类非遗传承路径

作者: 周犇 王娟

在文旅融合背景下,音乐类非物质文化遗产(以下简称“非遗”)传承面临着新的机遇与挑战。文章深入剖析其传承现状,从创新表演形式、加强品牌建设、数字化传承等方面探索传承路径,旨在为音乐类非遗的保护与传承提供理论支持与实践指导,促进其可持续发展。

在文旅融合的时代浪潮下,音乐类非遗作为民族文化的瑰宝,其传承与发展迎来了新的机遇与挑战。音乐类非遗不仅承载着深厚的历史文化底蕴,更以独特的艺术魅力,成为地域文化的鲜明标识。文旅融合为音乐类非遗提供了更为广阔的展示平台,使其能够在文化旅游产业中焕发出新的活力。通过与旅游活动的深度结合,音乐类非遗能够以更加生动、直观的方式呈现在大众面前,从而吸引更多人的关注与喜爱。

文旅融合对音乐类非遗传承的影响

搭建传播平台。文旅融合为音乐类非遗搭建了广阔的展示舞台,使其从传统的小众传播走向大众视野。各类文化旅游节、民俗活动、实景演出等,为音乐类非遗提供了丰富多样的展示机会。例如,西安大唐不夜城的常态化音乐表演,将唐代宫廷音乐与现代舞台技术相结合,通过精彩的演绎,吸引了大量游客驻足观赏,让古老的音乐文化焕发出新的生机。同时,互联网与新媒体的发展,进一步拓宽了音乐类非遗的传播范围。线上直播、短视频平台等,让更多人能够跨越地域限制,随时随地欣赏到音乐类非遗的独特魅力。以苗族飞歌为例,通过抖音等平台的传播,其独特的旋律和文化内涵引发了广泛关注,点赞量和转发量数以百万计,极大地提升了其知名度和影响力。

提供经济支持。文旅融合为音乐类非遗传承带来了资金和资源支持。旅游产业的发展带动了相关消费,为音乐类非遗的传承与发展提供了经济动力。一方面,音乐类非遗项目融入旅游线路和产品,吸引游客消费,增加了收入来源。如丽江古城的纳西古乐演出,凭借其独特的艺术魅力,成为游客必看的文化体验项目,为当地带来了可观的经济效益。另一方面,文旅融合吸引了社会资本的投入。企业和投资者看到了音乐类非遗的市场潜力,纷纷参与到保护与开发中来,为其提供资金、技术和人才等方面的支持。例如,一些企业与非遗传承人合作,开发音乐类非遗文创产品,不仅推动了文化传承,还创造了经济价值。此外,政府也加大了对音乐类非遗与文旅融合项目的扶持力度,通过财政补贴、税收优惠等政策,为其发展提供保障。

音乐类非遗在文旅融合中的现状

发展成果。近年来,众多音乐类非遗项目在文旅融合的推动下,取得了显著的发展成果。以西安鼓乐为例,这一古老的乐种通过与西安的文化旅游深度结合,焕发出新的活力。西安的许多景区,如大唐芙蓉园、西安城墙景区等,定期举办西安鼓乐表演,吸引了大量游客。这些表演不仅展示了西安鼓乐的独特魅力,还通过现代舞台技术的包装,使其更具观赏性。同时,西安鼓乐还走进了校园,通过举办音乐讲座、开设兴趣班等方式,培养了一批年轻的爱好者,为其传承注入了新的血液。

面临挑战。尽管音乐类非遗在文旅融合中取得了一定的成绩,但仍面临着诸多挑战。传承人才短缺是一个突出问题。许多音乐类非遗项目的传承方式较为传统,主要依靠口传心授,学习周期长、难度大,导致年轻人对其兴趣不高。随着老一辈传承人的逐渐离世,传承队伍出现青黄不接的局面。创新不足也是制约音乐类非遗发展的重要因素。在文旅融合的背景下,一些音乐类非遗项目在表演形式、内容等方面未能及时跟上时代步伐,缺乏对现代观众的吸引力。部分传统音乐表演形式单一,内容陈旧,无法满足现代观众多样化的文化需求。此外,在文创产品开发方面,许多音乐类非遗项目缺乏创新思维,产品同质化严重,未能充分挖掘其文化内涵和市场潜力。

文旅融合案例中音乐类非遗传承做法

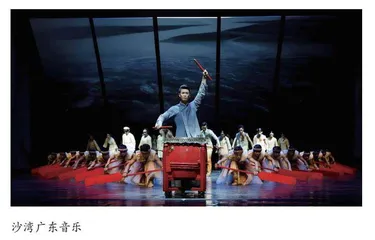

沙湾古镇:打造非遗小镇。沙湾古镇素有“广东音乐之乡”的美誉,是广东音乐的发源地之一。这里孕育了众多广东音乐名家,创作出《雨打芭蕉》《赛龙夺锦》等经典曲目。为推动广东音乐的传承与发展,沙湾古镇以“非遗+文旅”为模式,全力打造沙湾何氏“广东音乐”非遗小镇。

在政府扶持方面,各级政府高度重视沙湾古镇的发展,将“广东音乐经典文化”列入建设规划,从政策、资金等多方面给予大力支持。2015年,广州市委宣传部专项资金建设的沙湾广东音乐馆正式开馆,馆内设有表演、展示、体验等多个功能区域,为广东音乐的传承与展示提供了专业平台。同时,政府对古镇的基础设施进行了全面升级,修缮古建筑、整治古街巷,为游客营造了浓厚的历史文化氛围。

在文旅融合与文创发展方面,沙湾古镇将广东音乐深度融入旅游活动中。游客在古镇的茶楼、剧院等地,可以随时欣赏到精彩的广东音乐表演。此外,古镇还围绕广东音乐开发了丰富多样的文创产品,如以广东音乐曲目为主题的明信片、书签,以及带有广东音乐元素的乐器模型等。这些文创产品不仅具有纪念价值,还成为传播广东音乐文化的重要载体。以广东音乐纪念馆、何少霞故居等景点为依托,开展文化导览活动,让游客深入了解广东音乐的历史与文化内涵。

在宣传展示与保护传承方面,沙湾广东音乐馆通过多种渠道对广东音乐进行宣传推广。利用微博、微信等新媒体平台,发布广东音乐的演出信息、历史故事等内容,吸引了大量粉丝关注。定期举办广东音乐展览、比赛等活动,提高了广东音乐的知名度和影响力。在保护传承方面,广东音乐馆运用数字化手段,对广东音乐的曲谱、演奏视频等资料进行全面记录和保存,建立了完善的数字化档案。同时,积极开展广东音乐进校园、进社区活动,培养了一批年轻的爱好者和传承人。

西安鼓乐:创新发展模式。西安鼓乐作为中国传统器乐文化的典型代表,被誉为“中国古代音乐的活化石”。在文旅融合的背景下,西安鼓乐积极探索创新发展模式,取得了显著成效。

在创新展演形式方面,西安的许多景区推出了具有特色的西安鼓乐表演。大唐芙蓉园的《鼓》舞台剧,将西安鼓乐与仿唐乐舞、现代声光电技术相结合,通过精彩的剧情和震撼的表演,展现了西安鼓乐的独特魅力。该剧自上演以来,场场爆满,吸引了大量游客前来观看。西安外事鼓乐团则将西安鼓乐与多种中国传统乐器相结合,举办了多场大型音乐会,如《大唐雅韵·钟鸣鼓乐》全国巡演,在深圳等地的演出受到了观众的热烈欢迎,进一步扩大了西安鼓乐的影响力。

在保护与传承方面,西安鼓乐的各大乐社积极开展传承工作。东仓鼓乐社打破传统规矩,招收了百余名学徒,为西安鼓乐的传承培养了新生力量。同时,乐社还注重对传统曲目的挖掘和整理,运用现代技术手段对珍贵的曲谱进行数字化保存,确保了西安鼓乐的原汁原味。此外,政府和社会各界也加大了对西安鼓乐传承的支持力度,通过举办培训班、研讨会等活动,提高传承人的技艺水平和传承意识。

在文化旅游线路开发方面,西安市积极打造以西安鼓乐为主题的文化旅游线路,将西安鼓乐表演与兵马俑、大雁塔等著名景点相结合,形成了具有丰富文化内涵的旅游产品。游客在欣赏历史古迹的同时,还能领略到西安鼓乐的独特魅力,提升了旅游体验。一些旅行社还推出了专门的西安鼓乐文化体验游,让游客深入乐社,亲身体验西安鼓乐的演奏过程,感受其深厚的文化底蕴。

文旅融合背景下音乐类非遗传承路径

创新表演形式。为了吸引更多观众,尤其是年轻群体,音乐类非遗需要在保留核心文化内涵的基础上,大胆创新表演形式。与现代音乐元素融合是一种有效的方式。例如,将传统侗族大歌与流行音乐的节奏、和声相结合,创作出具有现代感的新曲目。在演唱方式上,可以加入电子音乐、说唱等元素,使表演更具时尚感和吸引力。利用现代舞台技术也能为音乐类非遗表演增添魅力。通过灯光、音效、多媒体等手段,营造出与音乐内容相契合的舞台氛围。比如,在西安鼓乐表演中,运用3D投影技术,将古代宫廷演奏场景呈现在舞台上,让观众仿佛穿越时空,身临其境地感受西安鼓乐的震撼。此外,创新表演场地,突破传统剧院、舞台的限制,将音乐类非遗表演融入景区、街头等场所,增加表演的灵活性和互动性。

加强品牌建设。打造具有影响力的音乐类非遗品牌,有助于提升其知名度和市场竞争力。深入挖掘音乐类非遗项目的独特文化内涵和价值,明确品牌定位。以云南彝族的海菜腔为例,其独特的唱腔和浓郁的民族风情是品牌的核心价值。围绕这一价值,打造以海菜腔为主题的文化品牌,突出其民族特色和艺术魅力。政府、企业和社会组织应共同发力,通过举办音乐类非遗文化节、音乐会、比赛等活动,提升品牌知名度。利用电视、网络、社交媒体等多种渠道,进行广泛宣传。如通过抖音、微博等平台,发布音乐类非遗的精彩表演视频、背后的故事等内容,吸引用户关注。同时,加强与旅游企业的合作,将音乐类非遗品牌融入旅游线路和产品中,实现品牌与旅游的相互促进。

数字化传承。数字技术为音乐类非遗的传承与传播提供了新的途径。利用高清摄像、录音等技术,对音乐类非遗的表演、制作过程等进行全面、细致的记录,建立数字化档案。这些档案不仅能够永久保存音乐类非遗的珍贵资料,还方便后续的研究和学习。例如,中国艺术研究院对众多音乐类非遗项目进行了数字化采集和整理,建立了非遗数据库。借助互联网平台,搭建音乐类非遗数字展示和传播平台。通过在线博物馆、虚拟展厅等形式,让更多人能够随时随地欣赏到音乐类非遗的魅力。如故宫博物院推出的“数字多宝阁”,通过3D建模等技术,让用户可以全方位欣赏古琴等传统乐器的精美细节。此外,利用虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术,打造沉浸式的音乐类非遗体验,让用户身临其境地感受音乐类非遗的独特魅力。

文旅融合为音乐类非遗传承带来了诸多积极影响,如搭建了传播平台,提供了经济支持,增强了大众的文化认同。然而,音乐类非遗在发展过程中也面临着传承人才短缺、创新不足等挑战。通过对沙湾古镇和西安鼓乐等成功案例的分析,总结出政府扶持、创新展演形式、文旅融合与文创发展、宣传展示与保护传承等有效做法。在此基础上,提出了创新表演形式、加强品牌建设、数字化传承等一系列切实可行的传承路径。

(作者单位:1.西安职业技术学院;2.西安市雁塔区第九幼儿园)