地方博物馆在铸牢中华民族共同体意识中的价值及策略

作者: 张羽萱

文章简要阐述了地方博物馆在铸牢中华民族共同体意识中的价值,随后从文化考证、品牌建设、技术手段、人员培养四个角度,提出地方博物馆在铸牢中华民族共同体意识中的可行策略,以期提高地方博物馆工作质量。

博物馆是地区民族文化记忆的载体,也是联结个体生命记忆、历史叙事,强化民族深层次认同的记忆场所。近年来,习近平总书记提出铸牢中华民族共同体意识,地方博物馆需响应该理论创新,贯彻铸牢中华民族共同体意识主线,加强地方文化宣传教育,凝聚地方民族文化力量,探讨地方博物馆在铸牢中华民族共同体意识中的价值及策略。

地方博物馆在铸牢中华民族共同体意识中的价值

第一,地方博物馆展示本地历史文化及民族风俗,可深刻反映地域民族多样性、统一性,增强各族人民对中华文化的认同感、归属感。在地方博物馆中,丰富多样的展品和翔实的资料,可使参观者了解到不同民族在历史长河中的发展轨迹,进一步感受地方文化的多样性。

第二,地方博物馆作为文化传承教育平台,在增强民族团结、弘扬共同价值观方面具有独特优势。博物馆利用其展览、讲座及教育活动,能够生动地宣传和体现中华民族共同体意识,使各族群众在潜移默化中自觉树立文化自信、民族自信,进而坚定中国特色社会主义事业的信心。

第三,地方博物馆可举办跨地区、跨文化的展览交流活动,促进各地、各族人民的互相了解、文化交流,形成文化认同,构建情感纽带,由此增进人民群众对彼此文化的理解与尊重,同时进一步深化中华民族大家庭的感情基础,形成价值共识,进而夯实维护国家统一和民族团结的社会基础。

第四,地方博物馆保留、展示大量具有地方特色、民族特点的文物和历史文化资源。宝贵的文化遗产承载着中华民族悠久的历史记忆、文化精髓,对其进行直观展示,可使各族人民直观感受中华优秀传统文化的博大精深,亦可唤醒当地人民的集体记忆,形成共同体认同,使其更加坚定地维护国家统一,增强责任感、使命感。

地方博物馆在铸牢中华民族共同体意识中的可行策略

第一,加强地方文化研究考证。地方博物馆可建立专题科研团队,集中力量进行历史文化的考证研究工作。团队成员可以包括历史学家、考古学家、民族学家、文献学家等专业人才。地方博物馆可制定详细的研究计划,明确各阶段的目标和任务;设立专项基金,支持科研团队开展系统性的文物调查、文献整理及文化价值挖掘工作;鼓励团队成员与国内外学术机构、高校和科研单位合作,联合开展课题研究,形成多学科交叉融合的研究模式。此外,地方博物馆可定期召开学术研讨会、成果发布会,分享研究进展,促进学术交流合作,不断拓展研究深度。

系统化收集整理历史文献。地方博物馆可开展地方文献普查工作,梳理收集本地区的古籍、族谱、碑刻、档案、手稿等重要文献资料,并进行数字化存档;与国内外图书馆、档案馆、学术机构合作,交换共享地方文献资源,丰富文献馆藏;组织文献修复专家,修复保护珍贵的历史文献;在整理过程中,邀请文献学、语言学专家进行注释和翻译,编纂出版地方历史文献集成,为研究人员和公众提供翔实可靠的资料参考。

深度挖掘阐释藏品的文化价值。地方博物馆通过文物普查鉴定,准确掌握馆藏文物的数量、种类、来源、历史背景、艺术特点;邀请国内外文物鉴定专家进行专业指导分析,挖掘藏品背后的历史故事、文化内涵和社会价值;结合地方文化、民族交往史等历史文化开展专题研究,以文物展品展现民族文化精髓、地方文化发展历程;编写发布《地方文物研究报告》等学术刊物,公开展示宣传文物深厚的文化底蕴;组织博物馆科研人员开展田野调查,深入当地民族聚居区,实地考察采访,收集相关口述历史、民间传说,丰富文物研究素材,形成全面、多元的文化叙事。

考证复原相关史料。地方博物馆与当地文化研究院协同成立考证工作组,采用文献学、考古学、历史学等多学科交叉研究方法,考辨分析文献实物,并利用高分辨率摄影、三维扫描、地理信息系统等现代科技手段,精细化记录复原文献实物;地方博物馆也可与省内高校、科研机构等合作,借助专业技术设备开展联合考证工作,多角度对比研究出土文物、古籍、族谱等史料,确定历史背景和文化价值,同时组织召开学术论证会,邀请国内外专家学者对考证结论进行评审论证。

第二,加强博物馆品牌传播推广。在铸牢中华民族共同体意识的过程中,地方博物馆需坚持以铸牢中华民族共同体意识为导向,讲好地方文化故事,强化品牌传播推广,塑造优秀的地方博物馆品牌。

充分利用现代多媒体资源,以线上线下双轨并行的方式推广品牌项目。在线上,地方博物馆可在官网、公众号、微博、抖音等新媒体平台,定期发布与铸牢中华民族共同体意识相关的内容,如制作系列短视频,详细介绍博物馆品牌项目、历史文物、展览亮点,利用直播平台开展实时互动讲解、名家专题讲座、非遗技艺展示等活动,增强观众参与感。在线下,地方博物馆可基于户外广告、地铁公交车站广告、社区公告栏等传统媒介进行广泛宣传,覆盖更多受众,并联合当地电视台、电台,制作专题节目、纪录片,以增强博物馆的品牌项目影响力。

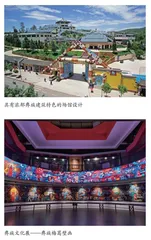

策划举办与铸牢中华民族共同体意识相关的品牌活动,如专题展览、文化节庆、学术论坛,吸引社会各界广泛参与。例如,地方博物馆可举办“中华民族融合史”大型展览,通过丰富的文物和图片展示,生动讲述不同民族在历史长河中的交融互助历程;组织文化周等特色文化节庆活动,对外开展歌舞表演、传统手工艺体验、美食节等活动,深入展示地方民族文化魅力;为增强活动影响力,地方博物馆可携手高校、科研机构、文化企业共同开发品牌项目,联合推出文化文创产品,合作出版学术研究、文化读物,增强品牌项目的文化深度;也可借助知名品牌、公众人物的影响力,发起公益活动、颁发品牌大使,为博物馆品牌赋能,进一步扩大社会影响力,形成地方文化认同。

第三,以技术手段维系共同体认同。数字化虚拟展示互动体验。地方博物馆可以利用虚拟现实和增强现实技术,将馆藏文物进行三维扫描和数字化存储,创建虚拟博物馆或虚拟展示空间。观众佩戴VR设备或使用AR应用程序,身临其境地“走入”文物历史背景,亲身体验不同民族在各个历史时期的生活场景,使文物“活”起来,增强观众的参与感、沉浸感、文化认同感。

利用智能导览设备和多媒体展示技术,为群众提供更加详尽、多元的文物文化背景。通过移动设备端语音导览、互动屏幕、全景投影等技术,观众在观看实物展品的同时,还能借助文字、图片、音频和视频等多种媒介,深入了解文物背后的故事,进而感受中华民族历史文化魅力。

专题性数字展馆与大数据应用。地方博物馆可利用大数据技术建设专题性数字展馆,开设在线专题展览。对馆藏文物资源进行数据挖掘、关联分析,将相关文物和资料组合成体系化数字内容,并在线上向公众开放,由此打破时间和空间的限制,使更多人接触文物,同时基于数据关联分析,展示地区各民族文化之间的交融影响,为观众提供全方位、多层次的文化叙事,以提高集体记忆立体性、直观性。

文化传承游戏化与教育应用。地方博物馆可借助游戏开发技术,将馆藏文物和历史文化内容融入互动游戏、教育应用中。设计寓教于乐的文化探索游戏、历史模拟游戏,使当地青少年、儿童在娱乐中学习地方历史文化知识,提升他们对中华民族文化多样性和统一性的认识。此类游戏和应用可借助地方博物馆的文物资源,生动再现历史事件和典型生活场景,帮助年轻一代建立起共同历史记忆,形成文化认同。

第四,培养博物馆志愿服务队伍。地方博物馆可建立完善培训体系,辅助志愿者全面掌握博物馆的相关知识技能;围绕中华民族共同体意识的核心理念、博物馆展品介绍与背景故事、讲解技巧、参观接待礼仪等内容,制定详细的培训计划,以集中授课、实地演练、线上课程、专题讲座、交流研讨等形式,向志愿者传授理论与实践知识;构建培训后考核机制,采用笔试、口试、实地讲解考核相结合的方式,对志愿者进行综合评估,定期组织“回炉培训”,基于最新地方文化研究成果更新培训内容,深入巩固志愿者的专业知识、提高其讲解水平;同时鼓励志愿者自我提升,通过提供学习资源和进修机会,持续强化服务质量。

以多渠道、多形式招募方式,吸纳具有多样背景特长的志愿者,形成充满活力的志愿者服务队伍。招募途径可包括与高校、社会团体合作,利用校园社团、社会组织和线上招聘平台发布招募信息,吸引有热情、有能力的志愿者参与。同时地方博物馆可举办宣讲会、讲座、体验活动,让潜在志愿者深入了解志愿服务的内容和意义,提高招募成功率;建立完善的志愿者管理系统,详细记录志愿者的基本信息、培训经历、服务情况,并根据志愿者的特长、意愿合理分配工作岗位;制定志愿者守则、服务流程,实现标准化、规范化服务;健全激励机制,发放荣誉证书、给予表彰奖励、提供进修机会、组织团队活动,激励志愿者积极投身服务,使其感受来自博物馆的认可,提升归属感,形成长期服务的动力。

在志愿者服务队伍内部进行科学合理的角色分工。根据志愿者的专业背景、兴趣爱好、能力特点,将其分配到讲解员、活动策划者、宣传推广员、项目执行者等不同工作岗位,充分发挥每位志愿者的优势;设置小组负责人,协调监督各项工作开展,保持志愿者之间的密切合作关系;定期开展团体培训、业务研讨、案例分享、拓展训练等团队建设活动,增强志愿者团队的地方文化认识水平,同时鼓励志愿者在实践中不断总结经验、提升服务质量。

综上所述,地方博物馆可深刻反映地域民族多样性、统一性,增强各族人民对中华文化的认同感、归属感。夯实维护国家统一、民族团结的社会基础,在铸牢中华民族共同体意识方面具有重要价值。为切实发挥自身价值,地方博物馆需加强地方文化研究考证,加强博物馆品牌传播推广,以技术手段维系共同体认同,并培养博物馆志愿者服务队伍。

(作者单位:云南省楚雄彝族自治州博物馆)