中国当代油画的民族化探索与文化自信

作者: 欧阳雨舟

自19世纪末油画艺术传入中国以来,它便在中国艺术领域占据了独特的地位。随着中国社会的快速变化和对外开放的深化,中国油画在吸收西方的艺术技法和表现手法的同时,也面临着如何彰显民族精神和文化特色的挑战。进入21世纪,特别是在中国特色社会主义文化建设的背景下,中国当代油画的民族化探索变得尤为重要和紧迫。

中国当代油画的民族化探索

民族化探索的背景。新中国成立后,随着国家独立与文化自信的增强,艺术界开始反思如何将西方油画这一外来艺术形式与中国传统文化相结合,创造出具有中国特色的艺术表达。1956年,中央美术学院召开的“油画教学座谈会”正式提出“油画民族化”概念。

这一探索的背景还包括中国传统文化与现代艺术的碰撞与融合。随着全球化进程的加速,西方艺术思潮不断涌入,中国艺术家在吸收西方技法的同时,逐渐意识到单纯模仿无法满足中国社会的文化需求。因此,油画民族化成为艺术家们探索的重要方向,旨在通过借鉴中国传统绘画中的构图、色彩、意境等元素,赋予油画以民族精神与气质。

此外,油画民族化也与中国社会的现代化进程密切相关。改革开放后,中国经济快速发展,文化自信进一步增强,艺术家们更加注重从本土文化中汲取灵感,创作出既具国际视野又富有民族特色的作品。这种探索不仅推动了中国油画的创新发展,也为中国美术的现代化提供了重要路径。

民族化探索的意义。民族化探索不仅对油画艺术本身具有重要的推动作用,更对整个民族的文化自信和文化传承有着深远的影响。它强调在全球化和多元文化交织的背景下,保持文化的独特性和自主性,从而增强民族文化的吸引力和影响力。通过民族化探索,油画艺术成为连接传统与现代、本土与全球的桥梁,展示了中国在坚持文化根基的同时,对外界文化的开放态度和包容性。此外,民族化探索也推动了艺术的创新和多样性,为中国乃至世界艺术的发展注入了新的活力。因此,民族化探索不仅是艺术发展的需要,更是文化发展和文化交流的重要途径。

民族化探索的特点和表现形式。中国当代油画的民族化探索具有鲜明的特点和多样化的表现形式,这些特点和形式共同构成了中国油画独特的艺术风貌。

文化自觉与自信。中国当代油画家在全球化背景下,更加注重对自身文化身份的认同和表达。他们不仅学习和借鉴西方油画的技法,更深入挖掘中国传统文化的精髓,力求在作品中体现中国精神与中国美学。

传统与现代的结合。艺术家们在创作中巧妙地将中国传统艺术元素与现代油画技法相结合。例如,运用中国画的构图、笔墨情趣和意境营造,同时保留油画的色彩表现力和立体感。

多元化的艺术语言。中国当代油画的民族化探索并不局限于某一种风格或流派,而是呈现出多元化的艺术语言。从写实到抽象,从具象到意象,艺术家们通过各种形式表达对民族文化的理解和感悟。

社会现实的关注。许多油画家在民族化探索中,不仅关注传统文化,也紧密结合中国社会的现实问题。他们的作品反映了当代中国的社会变迁、人民生活以及精神追求,具有强烈的时代感。

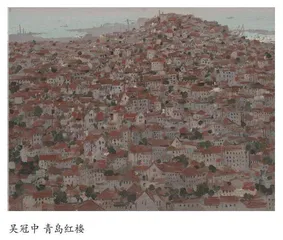

表现形式。传统题材的现代表达。许多油画家选择中国传统题材进行创作,如山水、花鸟、人物等,但通过现代油画技法重新诠释,赋予这些题材新的生命和意义。例如,吴冠中的作品将中国山水画的意境与西方现代抽象表现主义相结合,创造出独特的艺术风格。

民族符号的运用。艺术家们在作品中大量使用中国传统文化符号,如书法、篆刻、民间图案等,这些符号不仅增强了作品的文化内涵,也使其具有鲜明的民族特色。

色彩与笔触的民族化。中国油画家在色彩运用上,常常借鉴中国传统绘画的色彩观念,如“随类赋彩”“水墨晕染”等,使作品呈现出东方特有的色彩韵味。在笔触上,他们也吸收了中国画的笔墨技巧,使画面更具灵动性和韵律感。

哲学思想的融入。许多作品在形式和内容上都融入了中国哲学思想,如儒家的中庸之道、道家的自然观念、禅宗的空灵境界等。这些思想不仅丰富了作品的精神内涵,也使其具有更深的文化底蕴。

地域文化的体现。中国幅员辽阔,各地文化差异显著。许多油画家在创作中注重表现地域文化特色,如西北的粗犷豪放、江南的细腻婉约等,使作品具有浓郁的地方色彩。

总之,中国当代油画的民族化探索不仅丰富了中国艺术的内涵,也为世界艺术的发展提供了独特的中国经验。这一探索过程仍在继续,未来必将有更多精彩的作品涌现。

文化自信的建立

文化自信的建立始终贯穿中国当代油画民族化探索的全过程,这一精神维度的构建既源于对中华文明基因的深刻认知,也体现为对西方艺术体系的理性扬弃。在20世纪初期“西学东渐”的浪潮中,中国油画界曾陷入“东方主义”的认知困境,将油画创作等同于对西方技法的机械模仿,这种文化失语状态实质上是文化主体性缺失的表征。改革开放后,随着国家综合实力的提升和文化自觉意识的觉醒,艺术家们开始以更从容的姿态重新审视油画艺术的本土转化问题。这种文化自信并非狭隘的民族主义情绪,而是建立在五千年文明积淀与现代性转化的辩证统一之上。

在实践层面,文化自信的建立体现为三重维度的突破:一是美学体系的自主建构,艺术家们将文人画的意境美学、民间艺术的造型体系与西方油画材质进行创造性融合,形成具有东方特质的视觉语言;二是题材选择的当代转化,通过历史记忆、乡土叙事、都市景观等本土化主题,构建起连接传统与现代的文化符码;三是价值评判标准的重塑,打破“东方—西方”的二元对立框架,建立基于中华美学精神的艺术评价体系。赵无极的抽象意境、靳尚谊的新古典探索、曾梵志的隐喻性表达,都在不同维度诠释着这种文化主体意识的觉醒。

这种文化自信的建构过程,本质上是对全球化语境下文化认同危机的创造性回应。当中国油画家开始用西方媒介讲述东方故事时,他们不仅实现了艺术语言的革新,更重要的是完成了从文化输入到文化输出的范式转换。

中国当代油画民族化与文化自信的相互作用

中国当代油画的民族化探索与文化自信之间存在着深刻的相互作用,二者相互促进、相辅相成,共同推动了中国艺术的发展与繁荣。

民族化探索增强文化自信。中国当代油画的民族化探索,通过对中国传统文化的深入挖掘与创新表达,展现了中国文化的独特魅力与深厚底蕴。艺术家们在创作中融入中国画的意境、笔墨情趣以及哲学思想,如儒家的中庸之道、道家的自然观念等,使作品在形式上呈现出独特的东方韵味,在内容上反映出中国社会的现实与精神追求。这种探索不仅丰富了中国油画的艺术语言,也增强了艺术家和观众对本土文化的认同感与自豪感。通过民族化实践,中国油画家向世界展示了中国文化的独特价值,从而提升了文化自信。

文化自信推动民族化探索。文化自信为民族化探索提供了内在动力与精神支撑。随着中国综合国力的增强与国际地位的提升,中国文化在全球范围内的影响力不断扩大。这种文化自信促使中国油画家更加自觉地回归传统,深入挖掘民族文化的精髓,并将其融入当代艺术创作中。艺术家们不再盲目追随西方艺术潮流,而是以更加开放和自信的姿态,探索如何将中国传统文化与西方油画技法相结合,创作出既具有国际视野又蕴含中国精神的艺术作品。文化自信使民族化探索不再是一种被动的选择,而是一种主动的文化自觉与艺术创新。

挑战与前瞻。中国当代油画的民族化探索在取得显著成就的同时,也面临诸多挑战。在全球化背景下,西方艺术思潮对中国油画产生了深远影响,如何在吸收国际艺术养分的同时保持本土文化的独特性,成为重要课题。过度追求国际化可能导致民族特色的淡化,而过于强调本土化又可能陷入封闭与保守。此外,中国传统艺术与西方油画在技法、理念和审美上存在显著差异,如何将两者有机融合而非简单拼贴,是民族化探索的核心难题。许多艺术家在尝试中容易出现形式化或表面化的倾向,缺乏深层次的文化内涵。

随着艺术市场的商业化,部分油画家可能为了迎合市场需求而放弃对民族化探索的深度追求,如何在商业成功与艺术创新之间找到平衡,成为现实问题。同时,民族化探索在实践上取得了丰硕成果,但在理论建构上仍显不足,缺乏系统的理论支撑可能导致探索方向的不明确或重复性劳动。此外,在快速现代化的社会中,年轻一代对传统文化的认同感逐渐减弱,如何通过油画艺术激发年轻一代对民族文化的兴趣与认同,成为长期问题。

未来,中国油画家需要更加自觉地挖掘中国传统文化的深层价值,将其与现代艺术语言相结合,通过创作展现中国文化的独特魅力,增强文化自信。民族化探索应与其他艺术形式如中国画、书法、雕塑等进行跨界融合,开拓新的表现空间。同时,建立系统的民族化理论体系,梳理历史脉络与实践经验,为创作提供理论指导。艺术家还应通过作品反映中国社会的变迁与人民的精神追求,使艺术更具时代性和现实意义。通过教育与实践,培养年轻一代对传统文化的兴趣与理解,结合当代审美与表达方式,使民族化探索更具活力与创新性。此外,积极参与国际艺术交流与对话,向世界展示中国油画的独特魅力,提升其国际影响力。

总之,中国当代油画的民族化探索需要在传统与现代、本土与国际之间找到平衡,通过不断创新与实践,推动中国油画走向更加广阔的世界舞台,为全球艺术文化的多样性贡献力量。

中国当代油画的民族化探索,既是对传统文化的传承与创新,也是中国文化自信的生动体现。通过将中国传统美学与西方油画技法相结合,艺术家们创作出独具东方韵味的作品,展现了中国文化的独特魅力。文化自信为这一探索提供了内在动力,使艺术家们更加自觉地立足本土、面向世界。未来,民族化探索将继续在传统与现代、本土与国际之间寻找平衡,推动中国艺术走向全球舞台。这一过程不仅丰富了中国艺术的内涵,也为世界艺术文化的多样性贡献了中国智慧与中国方案,使中国油画在全球化语境中绽放出更加耀眼的光彩。

(作者单位:贵州师范大学 美术学院)