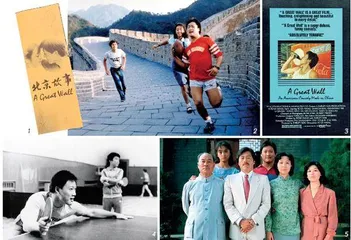

王正方的北京故事

作者: 杨程晨

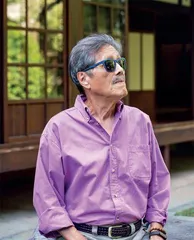

王正方仍留着40年前拍摄电影《北京故事》里的两撇八字胡。调皮不羁的个性、京片子的口音,很容易让人忘记,这是一位86岁高龄的老人。

4月6日,《北京故事》在位于台湾新北市的台湾电影及视听文化中心重映。身兼编剧、导演、男主演的王正方,当年无疑是电影的最大推手。

1984年,由美国W&S公司和中国南海影业联合出品的电影《北京故事》(A Great Wall)正式开拍。它讲述了一位在美国工作的华裔工程师携家眷到北京探亲的故事,透过两代人的视角探讨彼时美籍华人的身份认同、家庭价值等主题。

今天两岸知道《北京故事》的人不多,但在20世纪80年代,这部中美“混血”电影具有特殊意义。影片1986年5月在美国上映,在当年全美票房榜排名第18位,并获得堪萨斯影评人协会奖最佳外语片等奖项。它是改革开放后第一部中美合拍电影,是首部登陆美国院线的中国故事片,也是第一部探讨中西文化冲突的美国电影,比李安的同类题材影片《喜宴》还早了六年。

在梅兰芳故居取景

“我刚去北京接洽的时候,人家会问:你是谁啊?”映后交流会上,王正方回忆。

改革开放后,王正方频繁前往北京。1983年,他有了将自己的故事拍成电影的想法。剧本梗概形成后,他四处联系,与北京电影制片厂、上海电影制片厂等均有接洽。

王正方1983年参与创作了香港影片《半边人》,担任编剧、主演。第二年,这部影片获得了第三届香港电影金像奖最佳影片奖。但当时影片还未获奖,王正方在大陆电影圈还没啥知名度,因此一轮接洽下来,都没有结果。

1984年初,经时任中新社摄影记者王苗牵线,他认识了当时中新社主管电影部工作的副社长兼南海影业公司负责人吴江。

王正方向《中国新闻周刊》记者回忆,吴江是位很有干劲的老先生,对他的想法很支持。

彼时,南海影业刚出品了电影《原野》。这部影片改编自曹禺同名话剧,由叶剑英女儿叶向真(笔名凌子)执导。交友甚广的王正方与凌子熟识,之前却并未留意过《原野》的出品方是南海影业。

南海影业规模不大,但面向海外经营。南海团队当时汇集了一些顶尖的影视人才,并从北京电影制片厂、北京电影学院借调了不少专业人员。机缘之下,南海影业和王正方开始合作,拍摄《北京故事》。

影片于1984年9月开拍,预算压力之下,总计6个多月就完成了拍摄。

故事发生在北京一座四合院内。王正方扮演的美籍华人工程师方立群因遭遇职场不公,一气之下离职,带着听不懂中文的太太、儿子回到阔别数十年的北京,与姐姐一家团聚,住在四合院中。

王正方看过不下10处四合院,都没有找到合适的拍摄场地。南海工作人员建议,位于西城区护国寺街9号的梅兰芳故居正在修复,“要不去那看看”?王正方一看就喜欢上了这里。他儿时曾住北京西总布胡同38号,那也是一座四合院,不过条件远没有这里优越。

后来拍出的影片里,方立群姐姐一家居住的四合院闹中取静,标准的古都旧时院落,一道影壁将其隔成前后院,主院四面围合,院中花鸟虫鱼与青砖红瓦相映成趣。王正方感慨,镜头放在哪儿,拍出来都好看。

《北京故事》在美国上映后,影评人罗杰·埃伯特在评论文章中谈到一个细节:当时的外国摄制组还不能与当地人一起居住。

作为改革开放后的第一部中美合拍片,中方和美方都没有经验。例如电影开篇的一幕,是一群北京爷们儿在澡堂里游荡。当时除了要说服大陆演员同意出演,还需和各方解释沟通,确保这一幕在最后上映的版本中保留。

“电影情节体现的文化反差是20世纪80年代中美差异的真实写照。当时我们的联合摄制组也强烈体现着这种反差,里边闹的笑话也忒多了。”王正方说,“各方人员相互沟通产生了不少误会,导致我每天在这里急得团团转。最后能把电影拍出来,我自己都佩服(自己)。”

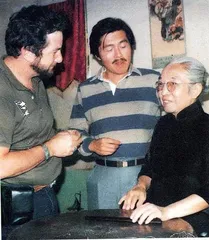

在此期间,王正方还更换过摄影团队,紧急从加州请来了后来成为好莱坞知名摄影师的罗伯特·普里姆斯担纲摄影指导。

电影中有一组镜头,是方立群之子保罗与北京青年刘一达的乒乓球比赛对决。多个主观镜头及第三人称镜头的交错使用,让这场戏成为全片高潮。普里姆斯的经验、调度能力以及随和的个性,让他迅速和中方工作人员打成一片,王正方至今记得剧组里那些难登大雅之堂的笑话。

在京半年多,王正方一直住在紧邻王府井的北京饭店东楼。意大利著名导演贝纳尔多·贝托鲁奇正在此间筹拍《末代皇帝》,与他同住一层。王正方回忆:“中间隔不了几间房,我俩经常串门。那会儿我帮了他好多忙,他根本弄不懂中国是怎么回事儿。”

经一年半的筹备,1986年,贝托鲁奇带着中、意、英多国工作人员组成的摄制组进入故宫拍摄。王正方成了贝托鲁奇的私人顾问,南海影业亦参与其中。一年后,台湾制片人凌峰在南海影业的牵线之下,深入大陆多地,拍摄了电视片《八千里路云和月》。

“无条理、好吵闹、有人缘”

王正方自称电影“门外汉”。的确,他的青少年时期经历都与电影无关。

王正方1938年生于湖南长沙,少年时曾在北京生活,1948年随父亲王寿康来台。王寿康年轻时受到“五四运动”感召,迁台后曾任职台“教育部”。王正方自小受父亲影响,对左派思想有着天然的亲近感。

“我是高中班上最不守规矩的学生,是好学校里的‘差’学生。”他说。

学生时期,他因为太爱在不合时宜的时间、地点讲笑话,招致老师们讨厌,但在同学间的人缘极好。时至今日,他还保留着1953年在台北建中读高中时的成绩通知单。老师对他的评语是,“无条理、好吵闹、有人缘”。后两点在他看来,恰好能解释其一生经历波折的缘由。

20世纪60年代,台湾学界时兴“来来来,来台大;去去去,去美国”,王正方的求学经历恰好是其注脚。他先在台湾大学电机专业学习,毕业后1962年赴美深造。在图书馆打工时,他翻开了《西行漫记》,一个全新世界在眼前铺开。

毕业后,王正方成了IBM的一名工程师,也成为费城“保钓运动”青年领袖之一。

1971年,他与其他四位“保钓人士”代表秘密访问大陆。八周时间里,他们前往广州、上海、北京、长春、山西大寨等地参访,并在北京受到周恩来的接见。“那一夜,我和我心目中的‘神级人物’聊到了半夜三点。”

接见地点是在人民大会堂的新疆厅。因访问是保密的,一行人不允许记笔记,也没有拍照。走进大厅时,周恩来已经在里面等了。王正方记得,周恩来穿着一套非常合身的中山装,胸前的口袋上别有一个红色徽章,上面写着“为人民服务”。漏夜长谈,周恩来尤其对台湾兴趣浓厚,通过五位青年的讲述了解当时海峡对岸的情况。“他有很强的人格魅力,是真正的领导人。”这是周恩来留给王正方最深的印象。

让王正方等青年没想到的是,由香港进入深圳罗湖后,他们便遭人揭发,被台当局列入“黑名单”,以致长期无法返台。在报纸上,王正方被台湾当局称作“王(匪)正方”。

1982年,王正方辞去乔治梅森大学工程系副教授的教职,投入电影业。此后,拍摄了《半边人》《北京故事》等影片。直到80年代末,他才被允许回台,继续在岛内从事电影业。

十年颠沛一顽童

时隔40年,《北京故事》的重映会可谓座无虚席。电影演员杨惠姗、学者苏起、电视主持人李艳秋、新闻媒体人尹乃菁等都出席了重映会。

尹乃菁1986年就看过这部电影。她告诉《中国新闻周刊》,40年后再看,依旧很感动。影片里完全没有一般电影的窠臼,看到的全是导演的诚意。

尹乃菁与王正方夫妇熟识,她觉得,一生不平静的王正方,最大的幸运就是娶到了爱他的马淑静。马淑静同样从台湾大学毕业,赴美深造,在美国金融圈从业多年,曾是美林证券台湾地区高管。尹乃菁说,如此有成就的一位女性,每当谈起王正方都是崇拜的口吻。

身边朋友普遍评价,王正方拥有极好的历史记忆力和表达能力。他笑称自己已老到拍不动电影,但他笔耕不辍,在台湾多家媒体撰写专栏文章,近年更是出版系列回忆录,《十年颠沛一顽童》《调笑如昔一少年》《志在四方一男儿》。

《十年颠沛一顽童》写的是王正方抗战时期随父母在大陆各地避难的经历,2018年在大陆出版了简体字版本,繁体字版本2023年与台湾读者见面。今年3月,该书在台北举行的“第37届师大梁实秋文学大师奖颁奖典礼”上获得“散文大师奖”优选奖。陈丹青曾说,书中通篇不闻悲叹,不露愤慨,不见苦相,从头到尾都是孩子气的话语和心境。

王正方的电影生涯不算高产。他认为,《北京故事》是最能够表达真实想法的一部电影。至今,《北京故事》在豆瓣网站仍有7.5分的不俗评分。

最令他欣慰的是,电影为中国京韵大鼓泰斗骆玉笙留下了完整影像。王正方回忆,骆玉笙当时70多岁,身体还行。美国录音师一开始把她和乐队带到两个房间,分两轨单独录制,后来发现根本行不通,因为传统京韵大鼓有点像美国的爵士乐,演奏没有完整的曲谱,要靠演员们临场相互配合来演出。因此,最后还是一起录制的,留下了一段堪称完美的音像素材。

“40年过去,我老了,今天的大陆和台湾也不一样了。”王正方感慨。但他觉得,也有很多东西没有变,华人在美国社会所感受到的那种心情仍然存在,两岸老百姓对于生活的朴素志趣也没有改变。