这个世界经得住萨拉马戈的“故事试验”吗?

作者: 杨殳

《失明症漫记》和《复明症漫记》是一个完整的故事。在萨拉马戈笔下,失明症是末日灾难,但导向了一线微光,因为与众不同的异端分子尚未失明,带着众人找路;复明症是子虚乌有的灾难,却导向了冷酷的绝望,因为异端分子不但遭到处决,还背负了莫大的罪名。所谓“异端”,就是说“不”的人,权威的质疑者。在萨拉马戈的创作脉络中,异端从来是重要的存在。

如果你试过讲一个故事,很可能冒出过这样的念头:“假如……会发生什么?”有时一个不经心的“假如”就会成为绝妙的故事前提。那么假如——用“假如……”的策略来撬动既定的人类文明,对制度、宗教、道德、法律和日常秩序,乃至文明遮掩下的人性提出挑战,会产生怎样的故事呢?这就是葡萄牙作家若泽·萨拉马戈众多作品里的“假设”。1998年诺贝尔文学奖颁奖典礼的致辞这样描述他的作品:“萨拉马戈采纳了一种具有挑战性的艺术原则,允许自然法则和常识的某一决定性领域遭到颠覆,但仅限于这单一领域,然后以逻辑的理性和精细的观察来跟踪、反映这种非理性的种种后果。”

这段略显抽象的概括,放在很多奇幻、科幻写作上都说得通。但萨拉马戈的独特在于:只对历史或现实算法稍做篡改,轻盈飞升,便重又降落。译者符辰希先生将他比作一名“惯于盗用上帝身份的黑客”,只需用反常的设定“输入一行颠覆的代码,看似稳定的文明就在这奇幻的一点上开始坍塌,支配社会运行的诸般‘天经地义’在我们惊讶的注视下暴露出自身的荒诞与脆弱。”

用文学考验人类文明

出版于1995年的长篇小说《失明症漫记》,让萨拉马戈拿到了诺贝尔文学奖。美国奇幻作家厄休拉·勒古恩曾在十几年前评论,《失明症漫记》是“一则几乎难以忍受的动人寓言,也是二十世纪最真实的寓言”。

小说假设了一场毫无征兆的瘟疫:繁忙的十字路口,一个开车的男人莫名其妙失明了。紧接着,第二个人失明了。医生苦苦琢磨,认为患者眼睛和视觉神经功能并无损坏,只是“大脑不再认识它曾经认识的东西”。就在这时,医生也失明了。一夜之间,失明症急速蔓延,被官方定义为传染病。可是作为密接者的医生妻子却没有失明——萨拉马戈在这里发出了假设指令:如果世界上只剩一个人看得见,会怎么样?

第二天警卫和救护车来了,医生妻子假装自己也失明,和丈夫一同被带走,隔离进废弃的精神病院。他们遇到了之前认识的失明者:开车的男人及其妻子、戴黑眼罩的老人、斜眼小男孩,还有从事性工作的姑娘。七人住在同一个病区,结成小团体。随着更多失明者被送进来,政府规定了强制检疫的规则,但实际上束手无措。城市很快崩溃。司机瞎了、飞行员瞎了、小汽车冲向悬崖、飞机坠毁……在卫生部召开的大型研讨会上,有人当场失明,最后卫生部部长也看不见了。不过直到此时,医生妻子还能看见,她提供了一个全新角度,让我们看到从不了解——或不敢设想的盲区:文明是如此脆弱。

仅仅是食物和卫生问题,尊严便一败涂地。医生去厕所,脚下踩到黏糊糊的东西,忍耐着解决问题,却发现找不到卫生纸,只好拖着裤子往外走,当意识到有人经过,难以对抗的羞耻心让他提起了裤子。随后他哭了起来,因为他知道“自己肮脏不堪,想不起一生中还有什么时候曾经这么肮脏过。”医生妻子看得见,可正因为看得见,不得不眼瞅着隔离区越来越恶心。但“恶心”却不是她崩溃的原因,而是有一天她发现自己忘了给手表上发条。对于明眼人来说,时间——人存在的重要根基——消失也许比失明还可怕。有人想逃,但隔离区外是尚未完全失明的军队,荷枪实弹。于是,当盲人恐慌着冲出来,士兵也恐慌着举枪瞄准……

正如经典的荒岛求生寓言,与世隔绝和饥肠辘辘带来的恐惧,不只能唤起人类的互助团结,更多会带来敌视和奴役。隔离区悄然形成了蛮荒秩序,一个有枪的男人自封为王,夺走了所有食物,并要求女人以身体换取口粮。男人将责任与道德推给了女人,团结转眼便瓦解。一些女人站出来,换来的却是得寸进尺的暴力——医生妻子终于无法忍受,出手反抗,以“看得见”的优势杀死了持枪男人。

命案使人震惊,有人担心冲突升级遭到报复,要将“凶手”推出去为“罪行”负责,换取更多食物。这时,戴黑眼罩的老人站了出来:谁敢举报她,我就掐死谁。老人说:在我们被迫生活的这个地狱里,在我们自己打造的这个地狱中的地狱里,如果说廉耻二字还有一点儿意义的话,我们应当感谢那个有胆量进入鬣狗巢穴杀死鬣狗的人。

医生妻子带领大家反抗,夺取应得的食物,并冲破了已然形同虚设的看守防线,从精神病院逃了出去——然而,外面的世界只不过是更大的精神病院。在这场失明症的试验下,人性、道德、法律、官僚制度、国家机器都不堪一击。人和人虫子似的碰撞纠缠,像狗一样你争我抢,甚至从狗嘴里抢食,而被赶走的狗,转头便分食已死去的人。此种末日场景,正如《巴黎评论》精确有力的概况,《失明症漫记》写的是“现代人的愚蠢及伤害同胞的能力”。

医生妻子带着其余6人在末日之城冒险,如摩西带领众人走出埃及,终于回到家中,找到干净的食物和水。第二天,神迹降临,零号失明者突然恢复视力,其他人也很快复明——试验收尾。茫然的希望中,医生妻子对丈夫说道:“我想我们没有失明,我想我们本来就是盲人;能看得见的盲人,能看但又看不见的盲人。”

是续集,也是一支变奏曲

做完“失明症试验”大约十年后,出版于2004年的《复明症漫记》,讲述了失明瘟疫发生4年后的故事。这一次萨拉马戈将故事视点聚焦到政府,剥洋葱一般拆解他们的无能和阴谋。首先,高层的笼统指令逼得下级手忙脚乱,朝令夕改又导致混乱层出不穷。民众自然毫无招架之力,只能说些笑话、典故,还有荤段子。紧接着,政府先是暗中组织市政清洁罢工;随后,内政部部长亲手导演炸弹袭击,企图分化民众,达到让“免疫细胞”杀死“病毒”的效果。可结果,市民竟然互助团结,并未发生想象中的治安混乱。

在萨拉马戈睿智的全知讲述中,我们得以理解一颗螺丝钉在良知觉醒时的茫然与选择,清晰地“看见”了世界的荒唐,而那些发号施令的人,不仅不会在荒唐的事情面前却步,还会“进一步利用荒唐的事情麻痹人们的良知,毁灭人们的理性”。这似乎是个《一九八四》式的故事,但萨拉马戈显然面临比奥威尔更真实残酷的世界,因为他就生活在奥威尔的预言里。

出版于1982年的《修道院纪事》是萨拉马戈的成名作,也是他最早译成中文的作品。小说讲了18世纪葡萄牙两个平行进展的历史事件,一是国王若昂五世修建马夫拉修道院,二是巴尔托洛梅乌神父制造飞行器。这两件事都是真实的,马夫拉修道院如今是葡萄牙著名景点,巴尔托洛梅乌的发明也载于人类航空历史。萨拉马戈在真实历史的缝隙里,提出了两个小小的假设:修道士告诉苦于没有后嗣的国王,如果在马夫拉修建修道院,上帝就会让王后怀孕。国王相信了,果真生了女儿,于是不惜劳民伤财,耗时多年修成规模庞然的修道院,只是他不知道,那名修士早就从王后的忏悔中得知她怀孕了。这是作者的黑色幽默。

另一个假设则富含启示:神父的飞行器起飞需要以人类的意志作为动力。这种特殊燃料只有一名拥有透视能力的女巫之女才能看见。里斯本大瘟疫其间,这个女人看见垂死之人体内一团团意志的密云,将其收集起来。然而,神父妄图飞行却被宗教裁判所视为异端,在逃亡中不知所终。多年后,女人的丈夫失手开启飞行器飞上天空,也不见踪影。

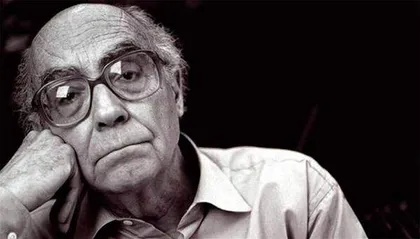

1922年,萨拉马戈出生于贫农之家,小时候没做过作家梦,也无机会写作。他做过汽修工、编辑和记者,年过50才开始专职写作,写出《修道院纪事》时已年近60。他的前半辈子几乎都生活在葡萄牙第二共和国(1933年至1974年)时期,经历了长达40年的威权统治。那些年,葡萄牙人民被禁锢在封闭、僵化的历史叙事和狂热、仇外的民族主义情绪中,宗教信仰沦为徒具形式的洗脑工具。国家对社会严密管控,容不得异己声音,人民活在虚假真理织就的罗网里。如今这段历史已成过去,但罗网丝丝缕缕的阴魂难散,就像不断进化的病毒,会留下难愈的后遗症。文学不用承担改变世界的责任,但有些文学确实在影响着世界。

在诺贝尔文学奖官网上,萨拉马戈的获奖理由是:“他用想象、同情和讽刺讲述着寓言,让我们得以反复体会难以捉摸的现实。”或许可以这么理解,萨拉马戈的小说为我们提供了运用“虚拟语气”思考历史与现实的方法。他曾提过“虚拟文学(Virtual literature)”的概念,说是博尔赫斯发明的文学类型,看似与现实脱节,却能揭示现实中看不见的神秘。萨拉马戈在2010年去世,但显而易见,他的“故事试验”从未过时。正如《失明症漫记》扉页引用的箴言:假如你能看,就要看见,假如你能看见,就要仔细观察。 (责编:常凯)