欧洲科幻文化发展脉络(东欧篇)

作者: [英]弗朗西斯·吉恩·罗 译 _ [爱尔兰]马辰编者按:

欧洲因其文化、经济、语言等复杂性和矛盾性在一定程度上助力了欧洲科幻的百花齐放,但也使得在较短篇幅内呈现其内容困难重重。作者将欧洲分为西北欧、南欧和东欧进行案例研究,分三期连载。在欧洲工业革命发源地西北欧,作者重点选择了在原型科幻领域占据重要地位、塑造了早期科幻传统的法国,以及文化历史有着独特发展轨迹的德国。在上一期的南欧篇中,则介绍了在全球科幻领域相对小众,但各自都展现出独特文化特色和创作风格的意大利和西班牙。本期作为欧洲系列的终篇,除重点介绍波兰和保加利亚的科幻文化外,还对欧洲的科幻文化发展脉络进行了整体性的梳理总结。

第二次世界大战后,欧洲东部的科幻文学不得不面对来自美国强大的文化和商业影响,因此通常被视为一种“低级”文化形式。在社会主义东欧,虽然科幻文学也被视为一种不太精致的艺术形式,但比在西部更受尊重,因为它被认为在反映科学发现和技术进步方面具有重要意义。此外,东欧的出版市场也为本土作家提供了更多的创作空间。

在东欧部分,我原本重点选择了两个非英语国家——苏联/俄罗斯和波兰,它们具备悠久的科幻创作传统,是全球科幻文化中不可忽视的力量。时至今日,这两个国家依然在全球科幻市场中占据重要地位,并且是科幻作品的重要创作基地。但鉴于本栏目已在《科幻世界》2024年9、10、11期中详细介绍了俄罗斯的科幻小说及产业发展,本文不再赘述。此外,为了提供更广泛和新颖的视角,我还特别提到了保加利亚。尽管保加利亚的科幻传统相对小众,无法与东欧的其他国家相比,但它展现了独特的文化特色,具有一定的研究和探索价值。希望能够通过这样的选择激励读者探索更多来自东欧其他国家的科幻作品,比如罗马尼亚或南斯拉夫地区的作品,进一步加深读者对东欧科幻文学和文化的理解。

值得注意的是,与西北欧和南欧国家类似,东欧国家也有着截然不同的历史和各自通往现代性的独特路径。1795年至1918年,波兰被俄罗斯、德国和奥匈帝国瓜分统治着,不是独立国家。类似的,保加利亚直到1878年才脱离土耳其的统治并获得独立。东欧的这类国家不是主权国家,更不是现代帝国主义国家。另一方面,尽管19世纪的俄罗斯帝国是一个大国,但它通常被认为在技术上落后于西方国家。后来,苏联成立,苏联的俄语科幻文学还包括白俄罗斯和乌克兰作家创作的作品。甚至在今天,来自白俄罗斯和乌克兰的科幻作家仍然经常使用俄语写作和发表作品。

最后一点是关于流派的讨论。我曾提到过意大利有自己的科幻术语。在东欧,与国际上由英语世界主导的科幻概念相比,分歧更加显著,因为“幻想文学”(fantastika)这个术语涵盖了科幻、奇幻以及其他类型的幻想文学。在俄罗斯和乌克兰,科幻被称为“科学幻想”(nauchnaya fantastika),但即使加上了“科学”的修饰,这一术语也可能包括恐怖和奇幻元素,而这些元素在西方通常不被认为是典型的科幻文学。“幻想文学”一词广泛运用于捷克及东欧的许多地区,同时也是保加利亚历史最悠久的科幻杂志和波兰最受欢迎科幻杂志的名称。

波兰

历史

18世纪末,波兰出现了早期的科幻文学雏形。彼时的波兰科幻与西方同行风格十分相似,深受乔纳森·斯威夫特(Jonathan Swift)和伏尔泰(Voltaire)的影响,充满奇幻旅行、社会讽刺和乌托邦想象。波兰启蒙运动的重要作家伊格纳齐·克拉西茨基(Ignacy Krasicki)是这一时期最重要的代表人物。进入19世纪,气球登月旅行成为广泛流行的主题之一。泰奥多尔·特里普林(Teodor Tripplin)的《塞拉芬的月球之旅》(Podróż po Księżycu odbyta przez Serafina, 1858年)就是一个颇具科幻倾向的例子。然而,19世纪的波兰不再是一个独立国家,科学进步被视为地缘政治危机下难以实现的目标,这在一定程度上也抑制了人们对科学想象的兴趣。多数波兰文学作品更倾向于着眼当下的社会评论,抑或对故国的怀念。然而,19世纪末的波兰实证主义运动坚定了人们对美好未来的信念,受赫伯特·乔治·威尔斯(H.G.Wells)和儒勒·凡尔纳(Jules Verne)影响的作品开始纷纷涌现。

1918年,波兰重新获得独立,催生了创造上的乐观主义思潮,因此 “幻想文学” (fantastika)作为一种艺术工具和方法开始崭露头角。此时的文学创作融入了诸多科学与伪科学元素(比如催眠与心灵感应)。一些作家,如颇具影响力的斯特凡·格拉宾斯基(Stefan Grabiński),认为灵性论可以用科学术语加以理性化,并与科幻中的技术元素交相呼应。其他作家,如卡罗尔·伊尔兹科夫斯基(Karol Irzykowski),则认为“幻想文学”折射出人类预测未来的本能需求。到了20世纪30年代,欧洲地缘政治局势的威胁加剧,引发了灾难题材科幻的兴起。如安东尼·斯沃尼姆斯基(Antoni Słonimski)的讽刺作品《世界的两个尽头》(Dwa końce świata)和梅奇斯瓦夫·斯莫拉尔斯基(Mieczysław Smolarski)的作品,都是颇具奥尔德斯·赫胥黎风格的警示小说。

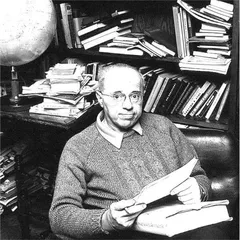

二战后波兰成为苏联的社会主义附属国,波兰科幻文学由此迎来全新语境。20世纪40年代末和50年代初的科幻作品常因不符合主流意识形态而推迟出版。从1955年起,科幻逐渐受到重视,赫伯特·乔治·威尔斯、雷·布拉德伯里(Ray Bradbury)和艾萨克·阿西莫夫(Isaac Asimov)等作家的作品开始在波兰出版。此时的波兰科幻也涌现出诸多值得一读的作品,包括斯坦尼斯瓦夫·莱姆(Stanisław Lem)的早期作品,以及亚当·霍兰内克(Adam Hollanek)和克日什托夫·博伦(Krzysztof Boruń)等人的传统风格小说。

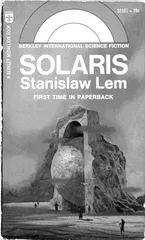

波兰科幻在20世纪六七十年代迎来了自己的黄金时代,斯坦尼斯瓦夫·莱姆成为绝对的主导人物。他的主要作品,如《索拉里斯星》(Solaris, 1961年)、《不可战胜》(Niezwyciężony, 1964年)和《主人的声音》(Głos pana, 1968年),在1959年至1971年间创作出版。莱姆的写作功力和前瞻性思维使他成为苏联乃至全球的文化巨人。受他影响,扬努什·扎伊德尔(Janusz Zajdel)等杰出反乌托邦小说家也陆续脱颖而出。在这一时期,科幻杂志和选集备受欢迎,不仅吸引了众多主流作家的参与,也吸引了电影制作人的关注。虽然莱姆在20世纪70年代的创作有所减缓,但他的作品依然保持了高度的原创性和深远的影响力。同一时期,亚当·维什涅夫斯基-斯涅格(Adam Wiśniewski-Snerg)的处女作《机器人》(Robot, 1973年)成为这一类型的里程碑之作,为科幻文学注入了新的活力。

1980年前后,波兰的“社会学科幻”成为一大特色。这一独特的亚类型,通过想象替代性的社会系统来进行有力的社会批判,深受莱姆和亚当·维什涅夫斯基-斯涅格(Adam Wiśniewski-Snerg)的影响,并由埃德蒙·弗努克-利皮斯基(Edmund Wnuk-Lipiński)和扬努什·扎伊德尔继续发扬光大。进入20世纪80年代,科幻依旧流行,《幻想文学》杂志(Fantastyka)于1982年创刊,成为该领域的重要平台。女性作家也逐渐崭露头角,其中加布里埃拉·戈尔斯卡(Gabriela Górska)尤其受到赞誉。

1991年苏联解体后,出版市场一度陷入混乱,奇幻文学开始取代科幻成为主流。这在很大程度上得益于安德烈·萨普科夫斯基(Andrzej Sapkowski)的《猎魔人》(The Witcher)系列在商业上的成功。在那之后,重要的科幻作家还有才华横溢的雅采克·杜卡伊(Jacek Dukaj),其主要作品包括《另一首歌》(Inne pieśni,2003年)和《冰》(Lód, 2007年)。进入21世纪后,波兰出版市场逐渐恢复稳定,涌现出许多专注于类型文学的新杂志和出版机构,例如《索拉里斯星》(Solaris)和 Powergraph出版社。虽然波兰科幻未能重现20世纪60至80年代的黄金时代,但仍保持一定活力,近些年涌现的代表性作家包括拉法尔·科西克(Rafał Kosik)、马雷克·胡贝拉特(Marek Huberath)和安娜·坎托赫(Anna Kańtoch)。

定位

在波兰的社会主义时期,科幻因莱姆的影响而备受推崇。自20世纪90年代以来,科幻的流行度和影响力有所下降,许多作者转向主流文学。奇幻文学取代科幻成为波兰文学的主流。科幻小说并非波兰文学中的“强势”传统,而是一个在20世纪60至80年代短暂辉煌的文学现象。如今,波兰科幻的国际影响力大不如前,几乎被忽视,与其曾在东欧乃至全球范围内的巨大影响形成鲜明对比。

然而,波兰科幻的爱好者群体依然活跃,于各地定期举办科幻大会。其中规模最大的包括全国性大会波尔康大会(Polcon,1982年首次举办)和更加关注动漫的皮尔康大会(Pyrkon,1999年首次举办)。波兰科幻迷中最重要的文学奖项是设立于1985年的扬努什·扎伊德尔奖(Janusz A.Zajdel Award),该奖由粉丝投票选出,并在每年波尔康大会上颁发给最佳长篇小说和最佳短篇小说。自2008年起,新增了耶日·茹瓦夫斯基文学奖(Jerzy Żuławski Literary Award),由作家、学者和知名粉丝组成的评审团评选,更多聚焦于文学性(可与英国的阿瑟·克拉克奖相媲美)。此外,《幻想文学》(Fantastyka)杂志也设立了自己的奖项。

值得注意的是,波兰女性科幻与奇幻作家组成了一个非正式组织“波兰杰出女性幻想作家联盟”(Fantastic Women Writers of Poland: Harda Horda),致力于在波兰国内外推广女性创作的幻想作品。

媒介

波兰的科幻媒介传统深厚。波兰科幻电影始于20世纪60年代,包括改编自莱姆作品的《扎祖尔教授》(Profesor Zazul,1965年)和《层层叠叠》(Przekładaniec,1968年)。20世纪70至80年代是波兰科幻电影的巅峰时期,涌现了一批具有文化和艺术价值的佳作,如彼得·舒尔金(Piotr Szulkin)的反乌托邦电影《魔像》(Golem,1979年)和《O-Bi, O-Ba:文明的终结》(O-Bi, O-Ba: The End of Civilization,1985年)、尤利乌什·马胡尔斯基(Juliusz Machulski)的经典科幻喜剧《性别任务》(Seksmisja,1984年),以及安杰伊·茹瓦夫斯基(Andrzej Żuławski)的实验史诗《在银球上》(Na srebrnym globie,1988年)。进入21世纪后,由托马什·巴吉斯基(Tomasz Bagiński)执导的、改编自雅采克·杜卡伊(Jacek Dukaj)的小说的《大教堂》(The Cathedral,2002年)斩获多项国际大奖。