探析表现性评价应用于小学语文习作教学的案例设计与建议

作者: 陈小珍

【摘要】小学语文习作教学是培养学生写作能力的重要方式。然而,目前习作教学存在评价方式单一、反馈滞后等问题,这些问题制约着习作教学质量的提升。表现性评价作为一种兼顾过程与结果的评价方式,为习作教学评价提供了新途径。文章探讨小学语文习作教学现状,分析表现性评价应用的可行性,并结合教学实例,从评价指标构建、评价过程设计、评价结果运用等方面提出具体的实施策略,旨在优化评价方式、激发学生写作兴趣、提升习作教学质量。

【关键词】小学语文;表现性评价;习作教学

作者简介:陈小珍(1971—),女,岑溪市教育科学研究所。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)指出,教师应深度融合教学与评价活动,运用形成性评价,使教学与评价相互补充,以此增强教学目标与评估的整合性[1]。表现性评价实质上是一种过程性评价方法,与新课标倡导的形成性评价目标相契合。因此,将表现性评价引入小学语文习作教学能够有效优化习作评价模式,为教师提供学生的学习反馈信息,充分激发学生写作兴趣,显著提升习作教学的针对性与有效性。

一、小学语文习作教学现状及表现性评价应用的可行性

(一)小学语文习作教学现状

在现行教学体系下,写作课程多基于教材章节设置,且多数教师并未设置专门的写作课程。由于课时紧张,教师通常在2到3个课时内完成一轮写作教学,对学生作品的评价则需要花费1到2个课时,这导致写作教学与作品评价节奏过于急促。当前,多数习作教学仍采用传统模式,涵盖写作要求剖析、写作技巧指导、作文评价与批改等关键环节。然而,该模式存在习作教学与评价未能有效融合的弊端,致使评价与指导修改成为教学难点,习作教学任务难以有效落实[2]。同时,在当前习作教学中,教师评价占据主导地位,这也是亟待关注的问题。

(二)表现性评价应用的可行性

表现性评价要求教师将教学与评价有机融合,通过持续反馈与调整促进学生不断进步。在实施过程中,教师需从知识传授者转变为引导者和评估者,充分利用教研组资源,深入研究并完善这一评价模式。该评价方式以逆向教学设计思想为基础,依据预设的分层标准对学生表现性任务完成情况进行评估。同时,教师通过明确评价维度、合理划分评价等级,动态调整评价规则以适应学生实际情况,进而提升评价的有效性。因此,表现性评价既高度契合新课标要求,又有助于革新传统评价模式,有效促进学生写作能力的提升。

二、表现性评价应用于小学语文习作教学的案例设计

(一)课前准备

课程开始前,教师需深入分析教材。以部编版小学语文四年级上册第三单元的教学为例。该单元包含《爬山虎的脚》和《蟋蟀的住宅》两篇课文,旨在通过阅读与写作的综合训练,助力学生将观察与表达运用到实践中,培养其细致的观察力与良好的语言运用能力,充分体现“处处留心”的学习态度。这两篇课文从不同角度对学生的观察能力进行训练,结合“语文园地”板块的习作范例,为学生撰写观察日记奠定基础。在教学过程中,教师应引导学生掌握课文中的观察方法,鼓励学生依据自身兴趣选择观察对象,并积极表达个人见解。

(二)教学环节(活动过程及表现性评价关键)

活动一:观察蒜苗生长

活动导入:同学们,今天我们将开展一项有趣的观察活动—记录蒜苗的生长过程。

1.回顾课文,探讨作者观察的侧重点,确定这次活动的观察焦点。

2.蒜苗是常见的蔬菜,大家了解其生长过程吗?接下来,我们亲手种植蒜苗。

3.探讨“资料袋”中的记录方式,明确记录内容。

表现性评价关键:选取日常生活中的蒜苗作为研究对象,在两周内详细记录其生长的各个阶段。

活动二:探索多元观察方法

活动导入:在这次观察活动中,大家运用了哪些方法?一起回顾交流吧!

1.分享已知及这次尝试的观察方法。

2.了解常用观察方法,并运用看、摸、尝、闻、听五种观察方法感知植物特征。

3.继续定期完成第三、第四次观察记录,使用不同观察方法。

表现性评价关键:基于前期学习,归纳多种观察技巧,并引导学生在后续观察活动中使用这些技巧。

活动三:从课文学习观察方法

活动导入:再次研读课文,共同探究作者的观察方法与具体表现。

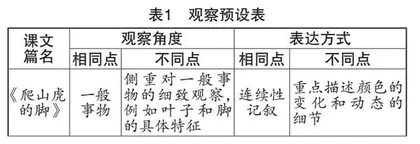

1.阅读《爬山虎的脚》与《蟋蟀的住宅》,分析作者观察技巧,将其填写到观察预设表(如表1所示)。

2.梳理前四次观察记录,明确已用观察方法。

3.计划在第五次和第六次观察中使用所学方法。

表现性评价关键:在后续观察中使用课文中的观察策略,全面了解蒜苗生长特征。制作观察预设表,记录从课文中学到的观察方法。

活动四:将观察记录转化为文章

活动导入:让我们尝试参照课文范例,将自己的观察记录转化为书面文本。

1.仔细阅读《爬山虎的脚》和《蟋蟀的住宅》,对比分析其与个人观察记录在表达上的差异。

2.将这两篇课文改编成与同学们观察记录类似的形式。

3.整合前六次观察记录,自拟标题,完成文章的初稿。

4.把第七、第八次观察内容融入初稿,完善文章的细节。

表现性评价关键:引导学生掌握不同文体间的转化方法,通过整合多阶段观察记录,撰写一篇结构严谨、内容充实的文章。

活动五:学习课文中的生动表达方式

活动导入:如何让观察类文章变得引人入胜?我们一起探究课文中的写作技巧吧!

1.重读《爬山虎的脚》和《蟋蟀的住宅》,找出其中生动的语句,通过讨论、分析来学习它们的表达方法;研读“阅读链接”中的第二篇短文,探讨想象力与修辞手法对增强文章表现力的作用,并找出文中具有吸引力的语句。

2.回顾个人之前的观察记录,思考提升文章趣味性的策略,标记可改进之处。

3.开展第九次和第十次观察活动,撰写一篇逻辑连贯、内容流畅的文章。

表现性评价关键:运用“边写边读”和“写作体验”方法,帮助学生掌握使观察日记生动形象、引人入胜的写作技巧。

活动六:展示并评鉴观察日记

活动导入:两周的观察与写作实践结束啦,相信各位同学都积累了宝贵的经验。今天,我们将一起来回顾、分享并评鉴各自的观察日记。

1.回溯写作全部流程,共同制订习作评价的准则,明确各关键评价要点。

2.展示预先设计的“写观察日记”习作评分标准表,引导学生根据表格对自身作品开展自我评估、修订和评分活动(如表2所示)。

3.学生在小组内分享观察日记,并基于同伴反馈进行二次优化。

(三)课后阶段

教学后的反馈环节是表现性评价的关键组成部分,教师在课后阶段需依据学生的实际表现对教学评价规则进行动态调整。主要包括两种途径:其一,教师制订评价规则后,应汲取其他资深教师的经验,并在部分学生中进行试用,基于试用反馈对规则进行优化[3]。其二,当学生依据范例或自身经验总结评价规则时,教师应鼓励其用个性化语言进行表述,在此基础上对原有规则加以修正。动态优化教学设计与评价规则能够提升习作教学评价的科学性与有效性,进而全方位促进学生的成长与发展。

三、表现性评价应用于小学语文习作教学的设计建议

(一)促进表现性评价与多元教学观念融合

表现性评价与多元教学观念深度融合对提升小学语文习作教学成效具有关键作用。在形成性评价视角下,教师在学生习作的全过程给予及时、精准反馈,助力学生持续提高写作能力。在项目式学习中,通过将表现性评价与生活观察任务相结合,并组织学生分组协作,能够培养学生的团队协作与沟通能力。探究式学习为学生提供自主选择观察对象、记录方式的机会,充分激发学生的学习内驱力,促使学生运用图表、日记、照片等形式记录观察内容[4]。个性化学习践行因材施教理念,通过弹性评价标准与多元表现形式,满足不同学生的学习需求与兴趣爱好。此外,表现性评价借助差异化评价标准和自主评估机制,激励学生在自身起点上不断进步,培养自我反思与批判性思维能力。上述融合路径能够有效激发学生的写作兴趣,全方位提升小学语文习作教学质量。

(二)推动教师整合现代教学理念

在小学语文习作教学中,教师运用表现性评价时应整合现代教学理念,如形成性评价、项目式学习,通过提供持续反馈与布置生活化任务来提升学生的合作与沟通能力[5]。同时,教师要注重培养学生的自我反思能力,通过运用差异化评价与自主评估,引导学生明晰自身优势与不足,进而制订针对性改进计划。此外,教师还可借助现代技术辅助表现性评价的实施,依托电子平台收集、分析学生习作数据,提供个性化反馈与指导。整合现代教学观念能够更好发挥表现性评价效能,培养学生的语文学科综合素养。

结语

综上所述,表现性评价在小学语文习作教学领域前景广阔。它不仅能够有效优化传统评价模式,激发学生写作兴趣,还能全方位提升习作教学质量。展望未来,教师应积极推动表现性评价与多元教学理念深度融合,通过不断提高评价的准确性与有效性,充分释放表现性评价在教学中的潜能,助力小学语文习作教学迈向新高度。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]杜宝治.学习任务群视角下“教—学—评一致”的习作单元整体教学实践:以统编版小学《语文》五下第五单元教学为例[J].福建教育学院学报,2023,24(5):75-78.

[3]靳璐.表现性评价在小学语文习作教学中的应用研究[D].包头:内蒙古科技大学包头师范学院,2023.

[4]吴振芬.指向表现性评价的小学语文“153”教学模式构建与实践[J].教育观察,2024,13(3):27-29.

[5]朱水平.小学语文表现性评价体系的任务设计与开发[J].语文建设,2023(8):48-53.