此标准非彼“标准”

作者: 唐玖江 荣维东

摘 要

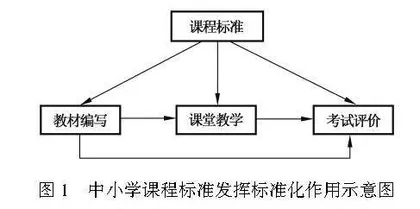

“标准”是标准化工作领域的专门用语,每种标准都有对应的标准号。在我国的教育标准体系中,“课程标准”并非一以贯之。此标准非彼“标准”,中小学课程标准这类文献并非属于标准化意义上的标准文献,只是属于广义的教育标准。中小学课程标准是衡量中小学各科课程的准则,就像课程的“宪法”,对课程内容选择、教材编写、教学实施和考试评价具有最高的指导作用。中小学课程标准也同样可以发挥标准化的作用,为教材编写、课堂教学和考试评价提供标准,即基于课程标准进行教材编写、课堂教学和考试评价。

关键词

标准;课程标准;标准化;参考文献;中小学

中图分类号G632.3 文献标识码A 文章编号1005-4634(2025)02-0057-08

很多论文在末尾列出的参考文献中,将中小学课程标准的标识代码写成了“S”,例如,“中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:1.”这样写有问题吗?中小学课程标准属于标准文献吗?什么是课程标准?优秀的课程标准有哪些特征?如何以“标准”的视角来看待课程标准?中小学课程标准具有哪些标准化作用?本研究拟对这些问题作一些探讨。

1 中小学课程标准属于标准文献吗?

1.1 标准是什么?

“标准”是人们日常学习、工作和生活中被广泛应用的一个词,其实它也是一个专有名词或专门术语。有研究将广义的“标准”定义为:统一化的约定集合;将狭义的“标准”定义为:为统一化而协商同意,由认可机构“批准”的文件、物质、行为、现象等的约定[1]48-49。《标准化工作指南 第1部分:标准化和相关活动的通用术语:GB/T 20000.1—2014》中,“标准(standard)”被定义为:通过标准化活动,按照规定的程序经协商一致制定,为各种活动或其结果提供规则、指南或特性,供共同使用和重复使用的文件;标准的类别分为13种:基础标准、术语标准、符号标准、分类标准、试验标准、规范标准、规程标准、指南标准、产品标准、过程标准、服务标准、接口标准、数据待定标准[2]。《中华人民共和国标准化法》规定:“本法所称标准(含标准样品),是指农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求。”“标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准,行业标准、地方标准是推荐性标准。”[3]3

由此可见,“标准”是标准化工作领域的专门用语。既然如此,标准有什么价值、意义和作用?“标准是经济活动和社会发展的技术支撑,是国家治理体系和治理能力现代化的基础性制度。标准还是全球治理的重要规制手段和国际经贸往来与合作的通行证,被视为‘世界通用语言’。”[3]20“标准和计量、认证认可、检验检测共同构成了国家的质量基础设施,这也是国际标准化组织所确定的国际公认的国家的质量基础设施。”[3]129也有论者指出:“标准是有效知识,是信任标签,是质量标杆,是互联互通互操作的必要保证,是市场的准入门槛,是争议仲裁的权威依据,是公共利益的保护宣言,是产品、服务等的可信任的推广广告等。”[1]41标准的极端重要性由此可见一斑。

目前,我国各种标准的制订遵循严格的程序,一般由相关方组成的标准化技术委员会负责起草和技术审查,由国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会批准发布,并多由国家市场监督管理总局主办和直属的中国标准出版社出版。每种标准都有对应的标准号,标准号中的字母是标准类别拼音首字母组合,年份则指发布的年度。例如,推荐性国家标准《学生心理健康教育指南》是GB/T 29433—2012。

1.2 我国政策文件对教育标准和课程标准的定位

1993年《中国教育改革和发展纲要》要求“建立各级各类教育的质量标准和评估指标体系”。国家颁发的各种规定中就包括“课程设置和课程标准”,但没有说课程标准是标准[4]。

2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》也强调“建立和完善国家教育基本标准”[5]。

2012年《国家教育事业发展第十二个五年规划》指出:“建立健全具有国际视野、适合中国国情、涵盖各级各类教育的国家教育标准体系,具体包括六大类别”,其中就有“学科专业和课程体系标准。包括学科、专业、课程、教材等标准”[6]。

2014年,时任教育部部长袁贵仁在全国教育工作会议上的讲话强调“加强标准建设”“教育部制定了《标准与指南》制定和发布规程,强化对国家教育标准体系的顶层设计”,需要“加快形成富有中国特色的教育标准体系”。其中要求制定的标准就包括“教育质量”“专业教学”的标准[7]。

2015年《国家标准化体系建设发展规划(2016—2020年)》“公共教育”部分提出的完善一系列标准就包括“学科专业和课程体系标准”,还要求“基本建成具有国际视野、适合中国国情、涵盖各级各类教育的国家教育标准体系”[8]。

2017年《国家教育事业发展“十三五”规划》鲜明强调:“加强教育标准工作。完善教育标准研制、审定、复审机制。加快完善国家教育标准体系,完善各级各类学校教育质量标准……推进教育标准实施和监督。”[9]

2018年,教育部发布了《关于完善教育标准化工作的指导意见》(以下简称为《意见》),这是我国第一个专门指导教育标准工作的政策文件,《意见》要求重点加快研制的各领域标准,其中就包括“学科专业和课程标准”[10]19。

此外,针对一些专门领域,2018年教育部、国家语言文字工作委员会还印发了《国家语言文字工作委员会语言文字规范标准管理办法(2018年修订)》,2025年教育部办公厅也印发了《教育信息化标准化工作管理办法》。

通过梳理政策文件不难发现,虽然还存在一些不足,如起步较晚、发展不均衡、很不健全等,但我国教育标准化工作已是大势所趋,正逐渐走上科学化、专业化的道路。然而在我国的教育标准体系中,“课程标准”并非一以贯之,有时似乎隐含在“课程体系标准”“学校教育质量标准”和“专业教学标准”中。

1.3 中小学课程标准为什么不属于标准文献?

我国教育领域纳入国家标准化体系是近几年才有的事。1988年制定的《中华人民共和国标准化法》主要聚焦于工业生产、工程建设、环境保护等的标准,追求的是科学专业技术化,以便为工业流水线生产提供严格的规则。2017年修订的《中华人民共和国标准化法》将标准制定的范围扩大到了服务业和社会事业等领域,其中就包括教育领域。“社会事业领域需要统一的技术要求,包括国家为了社会公益目的所提供的公共教育……等基本公共服务,以及……等领域的服务功能、质量要求、管理和服务流程、管理技术、监督评价等要求。”[3]26-272021年《国家标准化发展纲要》强调:“推进基本公共服务标准化建设。围绕幼有所育、学有所教……等方面,实施基本公共服务标准体系建设工程,重点健全和推广全国统一的……以及公共教育……等领域技术标准。”[11]2021年《“十四五”推动高质量发展的国家标准体系建设规划》也指出:“加快建立统筹城乡的基本公共服务标准体系,研制托育、教育……等服务标准。”[12]

与工业生产、工程建设等领域相比,教育领域的标准建设确实比较滞后。“当前,由于教育标准在研制过程中缺乏质量技术监督部门的支持,使得教育标准难以融入国家标准的整体体系。”[13]近年来,我国先后制定出台了中小学各科课程标准,以及幼儿园、小学、中学教师专业标准(试行)等标准。然而,上述标准都是教育部或教育部联合其他部门印发的,我国现行教育标准中很少有由国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会批准发布的。“涉及教育事业发展与运行的各项标准都散见于教育部及其司局下发的各类文件中,这些文件的名称中尽管包含‘标准’一词,但它们并不隶属于《标准化法》所规定之标准,因此约束力不强。”[14]11“行政部门制定的教育标准类文件虽然不属于《中华人民共和国标准化法》规定的标准范畴,但也是具有教育标准功能的‘准标准’,是完整的教育标准体系的重要组成部分。”[15]

在权威的参考文献著录规则标准文件中,不同的文献类型有相应的标识代码,普通图书是M、标准是S。例如,“全国信息与文献标准化技术委员会.文献著录:第4部分 非书资料:GB/T 3792.4—2009 [S].北京:中国标准出版社,2010:3.”[16]。由出版社出版的中小学课程标准属于“普通图书”,而不属于“标准”。因此,在参考文献格式中,中小学课程标准中的“S”应该写成“M”。此标准非彼“标准”,由教育部印发的这些标准并非严格意义上的“标准”,而只是《意见》说的“标准类政策文件”。有研究者认为标准与文件主要在颁发者、形成方式、发放范围、使用寿命、使用性质、维护机制六个方面有所不同[1]45-46。既然是政策文件,就应有发文字号。例如,《教育部关于印发义务教育课程方案和课程标准(2022年版)的通知》的发文字号是“教材〔2022〕2号”,而《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》只是作为这个文件的附件而存在,这些课程标准本身并没有标准文献那样的唯一的编号。

当然,尽管中小学课程标准现在不属于标准文献,但有朝一日有可能成为真正的标准,并拥有独一无二的标准号。《意见》就明确指出,“根据标准化法,本意见所称教育标准,是指教育领域需要统一的技术要求。”“教育标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。”[10]17既然《信息技术 学习、教育和培训 中小学生信息素养评价指南》(GB/T 43466—2023)、《教师数字素养》(JY/T 0646—2022)都分别已经是国家标准和教育行业标准了,那为什么中小学课程标准就不能是国家标准或教育行业标准?事实上,中小学课程标准大多已经符合严格的标准的规范,只是还没有转化成专业的标准文献而已。这就需要成立相应的标准化技术委员会来制定。中小学课程标准的内容必须要偏重于“技术要求”,以区别于普通的政策文件。目前,教育标准专业化组织尚不健全,仅有教学仪器、教育技术、语言文字和教育服务四个标准化技术委员会[14]11,《意见》虽已经在这方面作出了具体的安排,只是有的还没有完全落到实处。应“根据需要及时将标准类政策文件转化为标准。教育部司局和教育领域标准化技术委员会应加强合作,共同推进国家标准和行业标准的制定、修订工作”[10]19。制定时要“正确把握课程标准的文本结构,确切使用课程标准的条款语言,科学划分课程标准的基本时段”[17]。这些都为中小学课程标准转化为专业的标准文献指明了方向。

2 中小学课程标准是什么?

既然中小学课程标准不是严格意义上的“标准”文献,那么它是什么呢?

中小学课程标准是衡量中小学各科课程的准则,以前又被称为课程纲要、教学大纲、课程计划。具体而言,课程标准是关于某课程科目的学科性质、目标、内容构成、教学与评价建议等的纲领性规定,是一个国家或地区的教育目标、改革纲要和课程理念的具体体现,一般表现为一门课程在一段时期内所达成的最基本的共识。课程标准是国家对学生应该学什么、教师怎么教学以及应该考什么的基本规定,是国家对学生在某一学科应知应会知识、技能、情感、态度、价值观、素养等的期待和要求。作为国家对一门课程的顶层设计,课程标准是各级教育主管部门、学校、教师、社会等进行课程开发,教材编写,教学评价,以及规范教学行为的依据和准绳,是指导课程教学工作的总纲领,是一线各门学科教育最基本的政策依据。课程标准就像课程的“宪法”,对课程内容选择、教材编写、教学实施和考试评价具有最高的指导作用。课程标准一旦颁布实施,就应该成为一门学科教育、教学、评价等工作的基本遵循。课程标准当然不是绝对真理,而是一种政策规定,它反映的是国家、政府、专家学者和社会各界对一门课程的一些共识。它会随着社会发展和学术研究的进展,每十年左右进行一次重大修订。如义务教育各科课程标准(2022年版)在出台前沿用的就是2011年版。