沉默的在场:教科书中女性沉默研究

作者: 钱欣雨 魏善春

摘 要

教科书中的女性沉默指女性发言被迫中断、主动抑制或女性主体被边缘化的情况。女性沉默研究对塑造女性形象、培育学生的身份认同和世界观有深远影响。以义务教育阶段部编版语文教科书为例,围绕沉默类型、性质、功能等方面对女性沉默进行分析,发现教科书中的女性沉默能够塑造女性主体意识、洞察男性话语压制、彰显女性形象特质。作为使用教科书的主体,建议教师解构固有性别角色以确立女性主体意识,破除性别平等幻象以理解性别差异,深挖女性独有特质以探索沉默本体价值。

关键词

沉默;女性沉默;教科书分析

中图分类号G624 文献标识码A 文章编号1005-4634(2025)02-0078-08

沉默不仅是言语的缺席,更是另一种意义上的言说。阿尔都塞在其结构主义理论中提出沉默、空白、欠缺是未被意识到的问题式“症候”[1]。通过捕捉沉默可以剖析言说者所忽视的内容,揭露社会结构与意识形态的隐蔽表达。男性话语处于支配地位,而“沉默总与女性有关”[2],既体现为社会现实中女性话语权的缺失,也通过文字表现为文本中沉默的女性形象。区别于日常交往,教科书中的女性沉默具有双重意涵:一方面是指女性角色发言被迫中断或主动抑制,也包括女性声音通过其他角色、内心独白来间接表达;另一方面是指女性角色在文本叙事中处于边缘地位,没有被赋予发言权。教科书中的女性沉默并非简单的描述性现象,而是一种强有力的象征性符号,能够传达沉默现象背后的情境选择、权力运作及社会文化,进而“以非计划的潜在课程的形式”对师生性别角色意识的构建产生重要影响[3]。

随着性别平等理念的兴起,高扬女性话语成为历史发展的必然,然而对女性话语的反思也同样符合性别发展的律动。已有研究觉察到教科书中潜在的男性话语中心倾向[4],但尚未对女性话语权旁落作结构性审视,忽略了其中社会期望、性别偏见等要素发挥的潜在影响。教科书的性别书写方式中提及女性沉默[5],但未深入剖析女性沉默的多重意涵,没有从积极角度理解性别差异[6]162。教科书作为选择性编排的作品集合,其价值和意义应当被再次审视和评估。教科书文本中的女性沉默既展现了女性形象边缘化,也传递了女性的交往智慧与交往美学。女性沉默研究不仅有助于探析教科书中女性形象塑造的多样性和深度,也会对学习者,尤其是女性学生的身份认同和世界观产生深远影响。

“孕育于社会文化母体的语文教材及其教学所体现的性别文化是高度浓缩的主流社会性别文化。”[6]90语文教科书易隐秘嵌入女性角色的“沉默在场”。本研究旨在探究义务教育阶段部编版语文教科书如何建构女性沉默,以探讨女性话语如何被塑造和传达,揭示女性在教科书文本叙事中的地位和潜在问题,为教科书编写和教师使用教科书提供参考。

1 研究设计

1.1 教科书选取

本研究以义务教育阶段部编版语文教科书为分析对象,统计了1~9年级共18册语文教科书中涵盖女性沉默的正式课文。在课文筛选时,主要基于两条标准:第一,仅当课文中人物的性别得到明确标识,或通过第三人称叙述及插图等辅助手段能够辨识性别时,该课文才被纳入研究视野;第二,研究涉及的教科书中的女性沉默主要包括女性角色的发言被中断或主动停止、女性的声音通过其他角色来传达、女性角色的声音以内心独白的方式呈现、作者未让女性角色实现自我表达四个方面。

鉴于文本叙述的特殊性,对于女性话语通过他人转述的情况,如果未曲解原意则视为第三人称叙述而非女性沉默。如《青山不老》中提及的“他唯一的女儿三番五次地从城里回来,要接他去享清福,他不走”并不被判定为女性沉默。从统计的角度说,女性沉默中的女性角色若以群体形式出现,则记为1组;在同一篇课文中出现不同主体的女性沉默,则分别统计。经统计,列入统计范围的课文共15篇,其中1~3年级3篇,4~6年级9篇,7~9年级3篇,总计17组沉默的女性形象。

1.2 分析框架

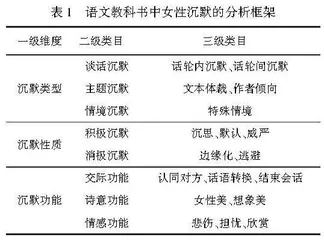

本研究基于沉默的类型、性质、功能构建分析框架(见表1)。参考丹尼斯·科仲根据沉默者与对话者之间的关系、参与互动的人数、保持沉默的意图等所区分出的沉默类型[7],结合教科书文本,确立沉默类型包括谈话沉默、主题沉默、情境沉默。谈话沉默指沉默者在对话中不发声或停止发声的情况;主题沉默指言说者(有意或无意地)忽略、规避某个特定的话题或主体;情境沉默指个体在某一特定情境中保持安静,通常被视为尊重、礼貌或智慧的象征[8]。

沉默与特定的社会结构和时空情境关联密切,何时沉默、何处沉默取决于互动双方的现实条件,同时表达出相应的社会功能[9]50。作为一种复杂的社会行为,沉默的性质可以被解读为个体或群体在特定情境下的选择,表现为积极和消极两个维度。积极沉默指的是主动保持沉默的态度和行为,包括默认、沉思等非言语表现;消极沉默指的是被动放弃话语权、声音被他者边缘化的情况,包括逃避、拒绝、放弃等非言语表现[10]。

借鉴罗曼·雅各布森对言语沟通功能的分类[11],将沉默功能分为交际功能、诗意功能、情感功能。交际功能即沉默充当交际策略,以此表达尊重或缓解尴尬;诗意功能在于激发人们的想象力和情感反应,使人们体验和创造“无言之美”;情感功能表示沉默传达交际者的思想情绪、心理过程,表达喜怒哀乐的情感状态[12]58。

2 研究结果

2.1 从内容分布看,女性沉默的文章集中在四至七年级

以年级、单元和篇目对课文进行编码,例如一年级下册第四单元的第四篇课文编码为1-X-4-4(上册为S、下册为X)。语文教科书中女性沉默的文章集中分布于四至七年级,其中五年级上册、六年级上册和七年级上册中相关的文章大于等于2篇(见表2)。在课文分布方面,有关女性沉默的课文主要位于教科书的中后单元,仅有2篇位于第一单元。相关课文几乎都位于单元的前两篇,仅有4篇课文被分布在了相应单元的第三、四篇。

女性沉默在四至七年级的语文教科书中较为集中,一至三年级则较少涉及女性沉默。语文教科书在不同学段对女性角色的对话交流呈现有所区别。在第一、第二学段,女性角色往往被塑造为与他者顺畅交流的主体,例如《搭船的鸟》中作者与母亲呈现出和谐交流的状态;在第三、第四学段,课文开始展现女性角色在对话中的多种样态,例如在《穷人》(6-S-4-2)这篇课文中“桑娜坐着一动不动”,这一细节不仅丰富了对话的层次,也深化了对女性角色内心世界的留白式描摹。语文教科书中女性沉默的文章主要集中于教科书的中后单元,学生在对本册教科书的主题有一定了解的基础上接触相关课文,这种编排策略表明理解女性沉默需要一定的前期铺垫,学生需逐步构建对性别角色、沟通模式和社交互动的理解。

2.2 从沉默类型看,以谈话沉默为主,主题沉默及情境沉默较少

谈话沉默的女性角色最多,占52.94%,主题沉默和情境沉默的女性角色次之,分别为35.29%和11.77%。具体来看,话轮内沉默和文本体裁占比最大(29.41%),作者倾向占比最小(5.88%)(见表3)。

女性的话轮内沉默和话轮间沉默展现了女性沉默的丰富意涵,表现为主动、被动结束话题。其中,主动结束话题展现了女性角色对谈话的控制权,如《慈母情深》(5-S-6-1)中“母亲说完,立刻又坐了下去,立刻又弯曲了背,立刻又将头俯在缝纫机板上了,立刻又陷人手脚并用的机械忙碌状态……”母亲主动结束话题蕴含了母亲无私的爱,回应了慈母情深的文本主题。沉默表达着社会价值、性/性别、力量/权力等内容的直接穿透力[13],而被动结束话题意味着女性对更具权威的人物(如丈夫或年长的孩子)潜在的服从。在《落花生》(5-S-1-2)中,母亲虽承担了开垦荒地、种植花生、收获花生的主要工作,但为了维护丈夫的权威地位选择沉默。

相较于谈话沉默,主题沉默和情境沉默占比较小。主题沉默与文本体裁和作者倾向有关,作者出于特定叙述方式的需要限制了文中角色的话语权。例如,六年级上册的《桥》(6-S-4-1)中,故事的关键事件和对话围绕男性角色展开,故即使插图中出现女性,她们仍保持文本沉默。区别于主题沉默的“不可言说”,特定情境下的女性沉默是一种有力的表达形式,传达“不必言说”的言语状态。《小英雄雨来》(4-X-6-2)中,母亲找不到雨来,于是“望着渐渐扩大的水圈直发愣”,虽没有直接以话语的形式突出母亲的担忧,但这种沉默已经切实传达了母亲不断加剧的焦虑和担忧。

2.3 从沉默性质看,女性沉默多表现为积极沉默

13组(76.47%)女性角色代表积极沉默,4组(23.53%)女性角色代表消极沉默。西方人对沉默的态度比较消极,而东方人则相对积极[14]。从课文的来源来看,代表积极沉默、消极沉默的中国作品分别为10组(76.92%)和3组(23.08%);代表积极沉默、消极沉默的的外国作品分别为2组(75.00%)和1组(25.00%)。选文总体展现女性沉默的积极样貌(见表4)。

整体来看,教科书中的女性沉默大部分被赋予积极性质。这种倾向反映了教科书在塑造女性形象时对女性内在品质、情感智慧和社交策略的凸显。女性沉默常代表女性思考,是为促使事物向交际者主观意愿方向发展而作出的一种理性选择。在《带上她的眼睛》(7-X-4-3)中,女宇航员在面对作者寒暄式对话时采取了沉默,以此引向自己更感兴趣的话题。虽然教科书中代表消极意义的女性沉默并不多,但是依旧能从中窥探出女性生存的潜在困境。一方面,故事线中的重要人物往往由男性所担任,女性角色可能被作者边缘化处理。如《桥》(6-S-4-1)的关键人物都是男性角色,女性角色没有被赋予话语权,《灰雀》《手术台就是阵地》等选文中更是没有出现女性角色。另一方面,女性角色虽表达自我想法,但会受到男性权威的话语压制。《十六年前的回忆》(6-X-4-2)中,母亲劝父亲离开北京,父亲坚决拒绝后,母亲便保持了沉默。《“精彩极了”和“糟糕透了”》(5-S-6-3)中母亲推荐巴迪写的诗,而父亲以自己会判断为由结束会话。女性在对话中的缄默复演社会对女性顺从的期待,这表明男性掌握话语权正潜移默化“沉淀到集体无意识之中”[15]。

2.4 从沉默功能看,以交际功能为主,兼顾诗意功能和情感功能

《桥》(6-S-4-1)的插图中,1组女性沉默形象不具实际的沉默功能,故共有16组女性角色带有沉默功能。8组(50.00%)女性角色的沉默起到了交际功能;5组(31.25%)女性角色的沉默起到了诗意功能;3组(18.75%)女性角色的沉默起到了情感功能。女性沉默主要表达的是交际功能,诗意功能次之、情感功能则相对较少(见表5)。

女性沉默表达了一种交际策略,这种策略主要表现为认同对方、话语转换和结束会话。其一,女性角色在沉默时常伴随非言语信号,譬如“点头”这一行为,以此表达对他人观点的认同。《散步》(7-S-2-2)记叙了祖孙三代四口散步初春田野的生活场景,作者在劝说母亲散步后“母亲信服地点点头,便去拿外套”,表明了母亲对儿子的内在认同。其二,女性沉默的交际功能带有话语转换和衔接的功用[12]58。女性在沉默中酝酿着要探讨的新话题,《穷人》(6-S-4-2)中桑娜和丈夫在寒暄后,桑娜斟酌再三带出了新的话题。其三,女性沉默的交际功能还表现为结束会话,体现了女性角色对话语交流的把握。《阿长与〈山海经〉》(7-X-3-1)中阿长对母亲建议的缄默是避免冲突的策略。《慈母情深》(5-X-6-1)中母亲在与儿子对话后选择立即工作,这种沉默和行动的转变表明会话已达到目的。

沉默是表达或者传递心理感受和感情的纯粹方式[12]57。通过沉默,读者可以品味女性角色的情绪状态和心理过程。相关选文中展现的情绪状态主要是悲伤、担忧和欣赏。可见,沉默不仅能表达一种消极的情感状态,还能呈现积极的情感倾向。女性形象在文化和艺术中常常被赋予美的特质,故女性角色的沉默也因其审美价值带有诗意功能。鲁迅在《好的故事》(6-S-8-2)一文中想象茅屋、狗、塔、村女、云在一起的和谐画面,并将这个故事评价为“美丽,幽雅,有趣,而且分明”,在想象中村女始终是沉默的,但沉默的村女为读者提供了美的联想。