迁居与筑城:游牧民族攻略中原早期的军事思想转变

作者: 高洁

游牧与农耕作为两种不同的生活方式,本身并不具备特殊的含义,但在历史发展过程中,由于秉持此两种生活方式的人群之间产生种种矛盾而成为一个具有总括性质的政治地理名词。一般而言,农耕地区代表着文明、规则与富足,而游牧地区代表着野蛮、自由与贫瘠。以逻辑推导论,无疑应该是文明胜过野蛮,富足战胜贫瘠。但是在历史上,农耕地区与游牧地区的较量却时常相反,羸弱的农耕地区政权经常向游牧地区政权表示归顺与臣服,更有甚者,游牧地区政权会取代农耕文明政权而成为新的地区领导。

游牧与农耕的界限

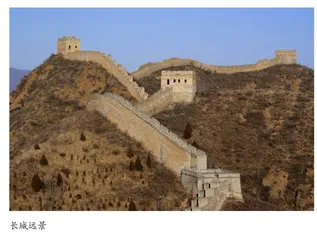

在传统认知中,长城常被视为游牧与农耕文明的分界线,农耕王朝主要依赖这道军事工程实施防御战略,呈现出被动防御的特点。然而历史研究表明,长城的实际军事效用远低于其文化象征价值。作为两种生产方式的物理载体,长城不仅分隔了游牧骑兵的机动空间与农耕社会的定居体系,更承载着深刻的文明分野:其南麓的礼乐文明强调等级秩序与农耕伦理,其北麓的游牧文明则崇尚自然法则与军事民主。这种空间区隔通过历代王朝的意识形态建构,逐渐演变为华夷之辨的文化符号系统,深刻影响着中原王朝的边疆治理逻辑与民族认同模式。

对于游牧民族与农耕民族的不同之处,可以参照中国古代儒学者所持的华夷观念,生活方式的不同被放大而且具有了政治意义。农耕与游牧的最大不同,便是游牧民族逐水草而居,迁徙不定。然而在先秦的文学作品中,我们可以看到农耕民族最早的祖先,也是迁徙而来。《诗经·大雅·绵》生动记载了周族先祖的迁徙历程:“古公亶父,来朝走马,率西水浒,至于岐下”,最终在“周原膴膴”之地完成定居。这揭示了一个重要事实:先秦农耕文明同样包含显著的迁徙基因,但其与游牧民族的生存性迁徙存在本质差异。《后汉书·西羌传》特别选用“避”字来描述周人迁徙,如“周公古逾梁山而避于岐下”,凸显农耕迁徙更多具有被动防御属性。这种模糊性促使后世建构出华夷分界的意识形态体系,通过衣冠礼乐等符号化手段,将“远近小大若一”的理想天下具象化为礼乐文明的普世价值。

儒家经典对此有深刻诠释,《论语·宪问》记载孔子对管仲的评价刻意强调“披发左衽”的符号差异,实质是通过礼制建构强化文化边界。当游牧政权入主中原后,这种身份焦虑催生出独特的话语建构机制。元代郝经提出颠覆性命题:“中国而既亡矣,岂必中国之人而后善治哉?”其“夷而进于中国,则中国之”的论断,消解了地理与文化的本质关联,主张以“道”而非“地”作为文明判别标准。清朝雍正皇帝更从统治合法性角度否定华夷之辨:“自我朝入主中土……何得尚有华夷中外之分论哉!”这种话语建构本质上是通过否定文化边界来巩固多民族国家的政治认同。

值得注意的是,游牧政权在接纳农耕制度的过程中始终面临文化调适的双重困境。元代色目人政策与清代满汉分治制度,均体现出游牧政权试图平衡军事优势与文化认同的矛盾策略。当两种文明体系发生碰撞时,最显著的冲突体现在空间治理模式上:迁徙传统与筑城定居构成根本性的生存悖论。正如周人从“率西水浒”到“筑室作庙”的转变所昭示的,这种空间秩序的重构不仅关乎生产生活方式的变革,更是权力合法性与文化认同再生产的关键环节。

“难卒迁动”后的游牧民族军事思想

游牧民族的迁徙传统不仅塑造了其生活方式,更深植于军事战略思维。史籍中常见游牧政权入主中原时率先建造城池、改变流动习性的记载,这种行为本质上是对农耕文明的主动接纳与汉化进程的体现。以《苻坚载记上》所载前秦君主苻坚与北魏昭成帝什翼犍的对话为例,当苻坚质疑“漠北人何以短寿”并追问“谁堪为将”时,什翼犍“善驰走,逐水草”的回答既揭示了游牧民族的核心生存技能,也暴露出其对军事机动性的依赖。

值得注意的是,前秦政权虽属氐族建立的汉化政权,但其统治者仍通过太学礼仪教育强化文化认同。《后汉书·西南夷列传》记载氐族“善田种,畜养豕、牛、马、驴、骡”,《魏略·西戎传》更强调其“能织布”的定居特征,这与什翼犍强调的“捕六畜”特性形成鲜明对比。这种文化差异在军事思想层面体现为:游牧政权将“驰走”视为立国之本,赫连勃勃所言“出其不意,救前则击其后”的战术优势完全依托骑兵的机动性。筑城定居对游牧民族而言意味着根本性的安全悖论。平文皇后反对昭成帝定都㶟源川的谏言极具代表性:“若城郭而居,一旦寇来,难卒迁动”,直接点明丧失机动性将摧毁游牧政权的安全根基。这种担忧在赫连勃勃与诸将的争论中得到呼应——尽管高平地势险要,但赫连勃勃坚持“侵掠岭北”而非筑城固守,其“众旅未多”“专固一城必成众矢之的”的论断,深刻揭示了游牧军事思想的核心逻辑:只有保持部族的流动性,才能在对抗农耕政权时维持战略优势。

从史料记载中“游食自若”的生存策略到“轩辕氏迁居无常”的历史经验,均反映出游牧政权对筑城风险的深刻认知。在军事战略层面,城郭建设将严重制约骑兵作战优势:固定的防御工事不仅会成为敌方攻击的重点目标,更会使精锐的机动部队失去“出其不意,攻其不备”的战术弹性。这种空间束缚与游牧民族“逐水草而居”的生存智慧形成根本冲突,一切就如赫连勃勃所言:“若专固一城,必成众矢之的”。相比之下,“侵掠岭北”的军事行动充分展现了游牧政权独特的后勤保障模式。通过分散兵力实施周期性劫掠,既能减少辎重负担维持机动性,又能就地获取战利品补充给养。这种“以战养战”的策略不仅规避了长途运输的资源损耗,更将敌方城池转化为战略补给站。值得注意的是,这种战术选择与《孙子兵法》中“因粮于敌”的军事思想存在内在契合,体现出游牧政权在农耕文明包围下的适应性创新,也是游牧民族自身所作出的历史选择。然而,随着历史形势的变化,游牧民族必须舍弃自己的传统特性,由“迁居”转变为“筑城”。

“霸业草创”时期的军事思想转变

游牧民族若要攻略农耕民族所主宰的中原地区,只讲求部队机动性是不够的。农耕民族与游牧民族相比,其人口基数要大于游牧民族。游牧民族以小博大,一块稳定的根据地是必须的。以汉匈战争为例,大规模的战争对人口与牧业造成的负面影响不可小觑。王明珂在《游牧者的抉择——面对汉帝国的北亚游牧部族》中指出,北亚游牧部族在春季面临青草稀缺、资源分散的自然约束,其社会组织通常呈现离散状态以适应觅食需求。在汉匈战争期间,匈奴为实施军事动员,不得不打破常规生产周期,将牲畜进行超规模集中。这种反季节的群体聚合现象,恰好为卫青、霍去病实施歼灭性打击提供了战略机遇——公元前124年漠北战役中,汉军正是利用匈奴战时集结的薄弱环节,一次性掳获“马牛羊逾百二十万头”(《史记·匈奴列传》)。这种军事化生存模式带来的连锁反应更为严峻,据《烽火狼烟:中国长城新考》研究,匈奴兵民合一的社会组织在持续战争压力下面临双重危机。一方面,频繁征调导致部族青壮年人口锐减,《后汉书·南匈奴列传》记载了西汉中后期匈奴“户不满万,口不过三十万”的人口衰退;另一方面,牲畜作为游牧经济的核心生产资料,在战争消耗与自然灾害的双重作用下急剧减少。公元前119年漠北决战后,伊稚斜单于仅率残部八百余人突围,匈奴主力与单于本部失去联系达十余日,直接引发“右谷蠡王自立为单于”的政治动荡。这种权力真空与生存危机交织的态势,印证了游牧政权军事扩张边际效益递减的历史规律。

考察历史我们会发现,游牧民族攻略中原的早期,往往都是为自己选择一块合适的地方筑城定都,营建宫室。北魏早期历史记载显示,《魏书·外戚传·贺讷传》明确记载了鲜卑政权实施“离散诸部”政策的具体形态:通过强制分配土地实施定居制度(“分土定居,不听迁徙”),使游牧部族的社会组织发生根本性转变。值得注意的是,这一政策相较于什翼犍时期“善驰走,逐水草”传统游牧特性,已凸显出政权对农耕经济模式的主动接纳。这种转变具有双重战略意图:既通过固定编户强化社会控制,又试图通过发展农业扩大经济基础。《魏书·食货志》对此记载了系统的改革措施:道武帝为应对中原战乱导致的农业生产崩溃,先后采取系列举措重建经济秩序。首先,派遣东平公拓跋仪开展河北地区的大规模屯田(“垦辟河北,自五原至于稒阳塞外”)。其次,平定中山后实施强制性移民政策(“分徙吏民及徒何种人、百工伎巧十万余家以充京都”),通过配给耕牛和按人口授田的方式推动农业生产。天兴年间进一步确立“制定京邑”制度,将代郡、善无等地的游牧区域划定为畿内农田,并设置八部帅专职监督农桑事务,将农业绩效纳入官员考核体系。这种渐进式改革最终促成北魏政权的结构性转变:皇始三年迁都平城后,道武帝开始系统营建都城基础设施(“始营宫室,建宗庙,立社稷”),标志着游牧政权彻底完成从流动聚居到筑城定居的转型。值得注意的是,这一过程始终伴随着对原有游牧制度的扬弃——既保留八部帅等军事组织形式以维持军事动员能力,又通过强制定居打破传统游牧经济模式,构建起兼具游牧基因与农耕特征的混合型国家体制。

游牧民族意图攻略中原的第一步往往是在继续保持迁居还是放弃迁居选择筑城定都之间作出选择。迁居背后所传达的是游牧民族的安全感来源于军事思想,而筑城定都是出于战略方面的考量。游牧民族的领袖在作出筑城定居这一决定时所面对的内部压力并不比农耕政权的改革者们所遇到的压力小。战争会引起部族的内部分裂,突然改变生活方式亦会对部族的政治生活造成冲击。但是从军事角度来讲,筑城定居为部队提供了充足的物质补给与稳定的后方环境,更便于部队作战,也使得游牧民族头领转变为中央集权制度下的领袖。

(作者单位:广西民族大学 民族学与社会学学院)