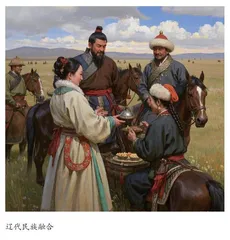

辽代的民族融合现象

作者: 毛峰

契丹族是起源于中国古代东北地区的游牧民族,初分契丹八部,唐朝初年统一联盟形成。唐朝末年,契丹首领耶律阿保机立国称帝,开皇二十六年(916年)以契丹为国号。947年,辽太宗改国号为辽。建国后,契丹人先征服了奚部、乌古、室韦,后又征服渤海国,接着南下中原,收服燕云十六州。为方便统治,辽太宗“以俗治之”,采取南北面官制,分治汉人、契丹人。自此,以契丹族为代表的草原游牧文明与以汉族为代表的中原农耕文明发生激烈碰撞,契丹族的汉化与汉人的契丹化一直贯穿其中。

辽代民族融合现象的表现

多民族国家普遍存在的民族融合现象,是时代发展到一定阶段的产物,是历史发展的必然趋势。民族融合,是民族关系的一种表现形式。我国的民族融合存在两种方式:一是一个民族采取政治、武力等手段把其他民族强制性融于本民族中;二是一个民族通过经济、文化、习俗等软实力,潜移默化地影响其他民族,使其慢慢融入本民族。这是一种自然融合的方式,民族间相互渗透,互相影响。辽代契丹人与汉人的融合正是这种自然融合的方式。民族之间打破地域限制,展开大迁徙,中原地区的汉人一路北上,给北方契丹人带来了先进的生产方式和技术,同时北方游牧民族南下也为中原农耕地区的发展增添了游牧新动力。

不同民族间的流动伴随着政治、经济、文化等方面的交流,促使各民族在以契丹人“汉化”和汉人“契丹化”为主要表现形式的制度、文化、生产方式、社会习俗等诸多方面融合。

第一,政治制度的融合。辽建立前,契丹人的生产生活方式以牧猎为主,政体则是以血缘关系为基础的氏族部族联盟制度。辽建立后,国家的疆域扩大,境内出现多个民族,既有从事游牧狩猎的契丹人,也有从事农耕的汉人,原先的政治制度显然已不适合,辽统治者借鉴中原政治制度,并结合自身实际情况,建立了“因俗而治”的统治制度,分治汉人与契丹人。

政治上吸收中原封建制度文化。辽建立后,设立南北面官制,以便于契丹人对国家的管理。据《辽史》记载:“辽国官制,分北、南院。北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。”从中可知,北面官主要治理契丹人,官职设置既有原先契丹的官职,也参照南面官制。而南面官主要治理汉人,官职设置基本仿照中原王朝的官职制度。随着民族融合不断加剧,南北面官制也发生变化,其中北面官制呈现汉化趋势,并且南北面官制都有汉人参与。

政治上出现汉人“契丹”化。随着辽不断任用汉人,汉人的政治地位也得到提高,其中部分汉人被重用。辽初,实行南北面官制,一些高级官员只从契丹人中选取。但随着汉人“契丹”化逐步深入,这一选拔制度也随之发生了改变,汉官也被纳入选任之列。此外,一些位高权重的汉官被赐予国姓。据史料记载,圣宗统和二十二年(1004年),“(韩德让)徙王晋,赐姓,出宫籍,隶横帐季父房后,乃改赐今名,位亲王上,赐田宅及陪葬地”,韩德让不仅被赐名,而且直接转入皇族。

第二,经济上的融合。辽代统治者为了使北方由原来的狩猎畜牧生产方式向半农耕、半畜牧的生产方式转变,大力发展农业。辽代统治者,实行了促进农业发展的经济政策,并大力提倡农业和畜牧业。汉人在耕种之外,还兼顾畜牧等生产活动。

契丹人历来重视传统的牧业经济,建有专门的群牧制度,“以牧养牧”。其牧场主要分布于四个时代遗址附近的南部边界,以及汉族聚居地。这便于汉人进行畜牧生产。此外,不仅辽朝的汉族平民从事畜牧业生产,辽朝的汉人上层也对畜牧产业相当支持。

第三,社会生活的融合。辽代民族众多,受经济发展、地域、气候等因素影响,各地区民族的生活方式各不相同,但由于民族大迁徙,各民族逐渐离开故地、杂居相处并相互融合,各民族人民的生活方式也随之发生了变化。

在服饰方面,早期的契丹族服饰呈现独特的游牧民族风格,较为单一和简陋。辽建立后,受汉人影响,辽太宗仿效中原的衣冠风格。随着民族融合的不断深入,胡服在中原地区流行,不仅辽朝的汉人爱穿胡服,中原地区的汉人也十分喜爱。

在饮食方面,由于契丹族早期的生产活动以畜牧和渔猎为主,因此他们的饮食习惯带有强烈的游牧民族特质,饮食结构相对简单,主要以牛羊肉为主。辽建立后,契丹人的饮食包括传统的牛羊肉、奶制品、米面及各种五谷杂粮。随着契丹人与汉族交往密切,其传统的饮食习惯发生变化,饮食也开始丰富起来。饮食习惯逐渐由建国初期的粗放向精细多样的饮食习惯转变。而汉人也逐步适应了契丹人爱吃的牛羊肉和乳制品等。

在婚俗方面,契丹族传统的婚姻习俗是实行氏族外婚制,并且结婚不重门第。由于长期的战争、民族迁徙,以及大批汉人和契丹族杂居,中原儒家文化在辽传播,受此影响,契丹族的旧婚制已难以维系,各民族开始相互通婚,并得到朝廷的准许。

契丹皇族建立封建等级婚制,开始重视门第和名分,区分尊卑贵贱,以保持贵族血统。但随着辽国境内以血缘为纽带的族群开始动摇,契丹人接受汉人的意识增强,彼此间的血缘界限被打破。

辽代民族融合的特点

第一,“因俗而治”的双轨制。辽代,各民族间发生战争,导致人口大规模流动,进而形成民族大杂居的局面,促进了民族融合。各民族的迁徙流动随着民族征战的频繁和规模的扩大而扩大。

10世纪,辽兴起,灭渤海国,统一东北,越长城而战,并特设汉城、侨州县等五十余处,以利统治,形成了“汉民杂居”的中京大定府局面,辽统一北方后,契丹人开始南下中原,俘获大量汉人。

耶律阿保机遵从汉人风俗,广置田宅,筑城郭,充分利用汉人优势所在,扩大自身势力。并专设“汉儿部”,实行蕃汉分治,加强对汉人的管理。辽太宗攻占燕云十六州后,将十六州内所有汉人纳入编户。辽太宗在制度设计上尊重汉族文化,保留了汉人固有的生产方式和生活习俗。在治理汉人时,采取了中原地区的政治制度。“至于太宗,兼华夏,分南北官吏,以国制治契丹,以汉制待汉人,则以汉制治契丹。”“由此形成了具有辽朝特色的双轨制,大量任用汉官、参政议政,对开疆拓土、治理地方都有重要作用,这就是这种双轨制最直接的表现。”在实施南北面官制的过程中,这一制度也不断变化,其中北官制逐渐向南官制发展,两者有所趋同,即汉化趋势,“因俗而治”的双轨制是对多元并存的不同文化的认同,凸显了辽代民族交融的特点。

第二,基于民族平等的自然融合,辽代民族融合是由两种经济形式互为补充、频繁交流而形成的,是农耕文化形式的民族与草原文化形式的民族相互融合。辽代统治者南下中原,促使大量的人口迁徙流动和劳动人口北上,客观上促进了北方地区经济、文化的发展。汉人与契丹人的融合,是受民族融合的影响,适应历史前进趋势,在生产斗争和阶级斗争中形成的一种自然融合。

辽代民族融合的影响

契丹人与汉人通过在政治制度、经济生产方式、社会风俗等方面的交融,促使辽代的经济、生活、文化等方面大幅提升。但契丹人在民族融合过程中过度尊崇儒学和佛教,导致其渐渐抛弃了优秀的民族传统,最终被女真人所灭。

第一,生产力水平提高。辽建立后,各民族间相互融合。“澶渊之盟”后,社会趋于稳定,经济迅速发展,尤其在农业、手工业、工商业等方面。

在农业方面,随着大批中原汉人涌入辽朝,汉人传统的农耕经济由于生产方式、工具等较为先进,并且受气候、环境等自然因素影响较小,受到契丹人高度重视,因此草原地区陆续发展农耕经济。

在手工业方面,中原汉人在带来先进的农耕技术的同时,也带来了中原传统手工业,主要包括染织业、制陶业、制瓷业、马具业等。

在工商业方面,随着农业、牧业、手工业迅速发展,与之配套的工商业也发展迅速。各行各业的繁荣,促使一些不同规模的草原城市诞生。

第二,契丹传统文化丧失。作为北方草原游牧族群,契丹人精通骑射技艺,其闲暇时可用于捕猎食物,战乱时可以作为防身技能,保家卫国。契丹人栖息于东北严寒恶劣之地,这种独特的环境也培养了他们勇敢、刚健、坚强的性格。契丹人精通骑射技艺以及拥有勇敢、刚健、坚强的品质,这帮助契丹人攘除外敌,扩大疆土,建立国家。辽建立后,尤其是“澶渊之盟”签订后,社会稳定,经济迅速发展,契丹人告别此前东征西讨的征战生活,转而投入生产建设中,鼓励农业、手工业、工商业发展。众多契丹人放下手中武器,越来越多的年轻人逐渐遗忘传统的骑射技艺,久而久之,这种传统技艺逐渐演变成人们茶余饭后的消遣娱乐活动。此外,辽朝统治者过分推崇中原传统儒家思想,人们广泛学习儒学和佛学,由此契丹民族由武强逐渐趋于文弱。统治者还将大量资金投入儒学院以及佛教寺庙建设中,消耗了大量的人力、物力以及金钱,这加速了国家的灭亡。

辽代民族融合的产生和发展具有多方面的特点,其对后世影响深远。通过对这一现象的探究,不仅可以加深我们对辽代民族融合现象的理解,而且可以为现如今的民族交往交流交融提供参考。

(作者单位:青海民族大学)