贾湖先民的饮食结构

作者: 周灵云

文章依托考古发现,探讨新石器时代贾湖先民的饮食结构。当时贾湖先民的生产方式从渔猎采集逐渐向人工栽培作物和驯养动物转变;在食物结构方面,主要以采集的坚果、果蔬和栽培的水稻,渔猎所得的鱼、鹿和驯养的猪、牛等为食物来源。

遗址介绍

贾湖遗址是新石器时代的一个重要遗址,位于河南省舞阳县贾湖村。该遗址分为三期,第一期为公元前7000~公元前6600年,第二期为公元前6600~公元前6200年,第三期为公元前6200~公元前5800年。贾湖遗址位于秦岭淮河沿线,秦岭淮河线不仅是我国南北方地理、气候的分界线,也是北方旱作农业和南方稻作农业的分界线,分界线两边的地区在风俗习惯和饮食文化上呈现出显著差异。

贾湖地区的生态环境

贾湖遗址地处伏牛山东麓平原与淮北平原交错地带,平均海拔74米,北部与灰河相邻,南部与泥河相邻。新石器时代贾湖地区处于全新世大暖期初期,其稳定暖湿阶段为公元前7200~公元前6000年。当时植被空前繁盛,平均温度比现在高3℃,属于亚热带和暖温带的过渡区。贾湖遗址东南部的全新世地层下有泥沙和细沙河相的沉积,反映了当时地势低平,并伴有湖沼、湿地的发育。与水为邻的贾湖地区有着丰富的水资源、野生动植物资源,但是旱涝频繁,这是其发展的限制性因素。

贾湖遗址反映的食物结构和食物获取方式

食物是人类维持生存的基本物质需求,饮食结构受自然环境、生产方式的影响。探究新石器时代的饮食结构,不仅能揭示当时人们生存发展与自然环境之间的相互关系,也有助于了解史前人类社会生活史。

新石器时代早期,人们经历了从渔猎采集到原始农业的转变。食物结构可以分为坚果、果蔬类食物,谷物类食物,肉类食物三种。获取坚果、果蔬类食物的方式为采集,获取谷物类食物的方式是采集和栽培,获取肉类食物的方式是渔猎和家畜饲养。

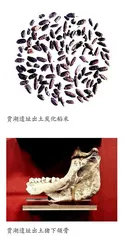

坚果、果蔬类食物。贾湖先民采摘坚果、果蔬类食物与当地独特的生态环境息息相关。贾湖聚落附近的湖沼中有大量的水生动植物,临近的二郎山上生长着果实,它们成为先民们的重要食物来源。贾湖遗址出土了野葡萄、莲藕、山药、猕猴桃、山楂等果蔬遗存,以及菱角、栎果、山核桃等坚果类食物遗存。

葡萄是一种适应性很强的水果,喜阳光。贾湖遗址出土110粒炭化葡萄籽,从数量上反映出在当时贾湖先民的生活中,葡萄占有重要的地位。葡萄味道甘甜,贾湖先民们可以采摘野葡萄直接食用,或将野葡萄捣碎发酵,用来酿制葡萄酒。

坚果的果壳十分坚硬,容易保存,在考古发掘中,容易用肉眼分辨。贾湖遗址出土的菱角壳较厚,与野生菱角相似。菱角味道甘甜,用水煮沸后甜味更重,还富含淀粉,既能当作水果又能当作粮食。但菱角主要生长于较深的水塘之中,且果实带有刺,采集较为不便,与稻谷相比不耐存储,后来逐渐被稻谷取代。

贾湖遗址出土的栎果遗存数量也很多,可能是贾湖先民从附近的二郎山上采摘而来的。栎果采摘方便,且一棵树上可以收获很多,富含淀粉,具有较强的饱腹功能,是贾湖先民的主要采集、食用对象。

谷类食物。新石器时代我国长江流域及以南地区已经出现以水稻为主的稻作农业,江西万年仙人洞遗址、浙江萧山跨湖桥遗址等都发现了稻作农业遗存。北方地区出现以黍粟为主的旱作农业,如内蒙古敖汉兴隆沟遗址、甘肃秦安大地湾遗址等。新石器时代中期淮河流域的农业模式以单一的稻作农业为主,目前发现有贾湖遗址、顺山集遗址等;晚期出现稻、旱混作的农业模式,如登封王城岗遗址、新密古城寨遗址等。贾湖聚落采用单一的稻作农业模式,其发展水平相对较低。

贾湖遗址出土的谷物类遗存有水稻、野大豆。贾湖一期水稻遗存中,已驯化的占比达到79%。根据资料记载,水稻的收割方式有三种,即拍打稻穗、割穗、割秆。这三种不同的收割方式从侧面反映了人们对水稻的依赖程度逐渐增加。有学者依据收获水稻的方式探究贾湖聚落的农业发展情况。贾湖一期时,先民采用拍打稻穗的方式收获稻谷,收获的仅是稻谷。这个时期稻谷仅是必要的食物补充。贾湖二期时,先民开始采用割穗的方式收获水稻,会将稻谷和茎叶带回居住地。贾湖先民最终没有发展出割秆的收获方式,表明其稻作农业总体的发展水平相对较低。

贾湖遗址出土的大豆遗存有581粒,占出土植物种子总数的14%。有学者指出,此时的大豆尺寸形态介于野生大豆和栽培大豆之间,在贾湖遗址中并未发现完整的炭化豆荚遗存,只能猜测当时的大豆可能还处在被驯化阶段。新石器时代大豆的烹饪方式比较简单,通常是直接煮熟食用。

肉类食物。从贾湖遗址出土的动物遗存来看,主要有猪、牛、狗、野兔、鹿等。鹿是新石器时代先民的主要肉食对象。鹿类喜湿热,天性温顺,喜欢群居,通常栖息在沼泽湿地里。鹿的体型较大,容易捕捉,可以保障先民的肉类来源,且鹿的骨头可以用来制作骨器,因此成为贾湖先民获取肉类食物的主要来源。

从贾湖遗址出土的猪骨标本来看,有学者发现贾湖遗址的猪LEH发病率相当高,而野猪的发病率低,这表明贾湖先民已经开始饲养家猪。这为贾湖先民提供了除了狩猎以外的肉类来源。贾湖一期出土牛骨51件,可见牛也是当时的肉食来源之一。

贾湖遗址出土的鱼类骨骼有鲤鱼、草鱼、鲫鱼等。大量的湖泊为先民捕捞鱼类提供了便利。在淡水环境中,鲫鱼繁殖能力强,栖息于湖泊浅处,容易捕捞,而鲤鱼通常栖息于水草丛生的水体底层,不容易获取。贾湖遗址出土1128件鲤鱼咽骨,占出土鱼类骨骼数量的60%左右。这种现象表明贾湖先民可能开始有选择性地捕捞鱼类。同时,贾湖遗址还出土了不少破碎的鳖甲、蚌类,这些也都是当时贾湖先民的肉类来源。

总之,贾湖先民的肉类食物来源主要是狩猎鹿类和捕捞水生动物,饲养家畜处于次要的地位,这种情况在贾湖三期逐渐发生变化。

饮品。新石器时代先民往往选择靠水而居,这样可以获取丰富的水资源。贾湖聚落南部距泥河1.3千米,北部距灰河2千米。当时地势低洼,也可能存在湖泊。因此贾湖先民的饮用水来自附近的河流和湖泊。

酒是人类的重要饮品。研究发现贾湖遗址出土的陶器残片中含有酒石酸混合物,可能来自大米、蜂蜜、山楂、野葡萄。有学者通过微体化石研究来考察古酒的制作原料,认为贾湖先民酿制的酒可能为曲酒。曲酒以大米为主要原料,加入其他谷物、多种野生块茎植物和坚果,经发酵酿制而成,更像是今天的黄酒和红曲酒。总之,在新石器时代,贾湖先民们已经开始摸索酿酒,有曲酒可以饮用。

酿酒常用的酒器为大口缸和小口罐,大口缸主要用于初次发酵,小口罐便于密封,用来二次发酵,将糖分转化为酒精。贾湖遗址出土的小口鼓腹罐,在墓葬中常一人随葬一个,可能暗示陶罐中的酒供死者享用。贾湖遗址出土折腹壶、折肩陶壶、圆腹壶,扁腹横耳壶,这些陶壶均有对称的双耳,形体较小,可能属于小型储酒器。从出土的酒器数量和种类来看,饮酒已经是贾湖先民生活的一部分。

食物的获取。贾湖遗址出土的生产工具大致分为三类。农业工具包括石铲、石镰、石磨盘、石磨棒等。狩猎工具包括骨镞、石弹丸、石球、骨矛等。捕捞工具包括骨镖、网坠。

贾湖一期:出土的石器有石铲1件、石磨盘4件、石磨棒6件等,骨器有骨镞27件、骨镖27件。贾湖先民有石制的砍伐工具,骨镞是常见的狩猎工具,出土的骨镞形态多样,可见当时的制作技术已经相当成熟。可见,贾湖先民们获取食物的方式通常是用骨镞狩猎或者用石器砍伐。

贾湖二期:出土石铲23件、石磨盘19件、石磨棒27件等,骨镞196件,新增出土遗存石镰10件,石弹丸9件,陶网坠6件。石镰是一种重要的收割稻谷的工具,石磨盘、石磨棒也是贾湖遗址出土数量较多的工具,先民手持石磨棒研磨可以使谷物脱壳。石铲是挖掘工具,在农业生产中可以用来翻土。可见,贾湖二期时,农业处于发展中。

贾湖三期:出土石镰45件、石磨盘27件、石磨棒65件、石杵17件等,骨器有骨矛5件、骨镞47件、骨镖19件、骨耜1件等,陶网坠28件等。农具数量明显增多,超过了同期的各类狩猎、捕捞工具,反映出当时先民对于渔猎的需求下降,也说明农业进一步发展。

《舞阳贾湖》一书对贾湖遗址出土的生产工具的数量进行了分析,从统计结果来看,二期前狩猎和捕捞工具有所增加,三期减少,农具在三期增幅较大。可见贾湖先民主要以采集、渔猎等方式获取食物资源,并不断驯化水稻,发展农业经济。

文章聚焦食物结构和获取食物的方式。

食物结构。坚果、果蔬类:贾湖先民主要的食物来源,种类丰富。最多的是菱角、栎果等,饱腹和采摘便利使它们在贾湖先民的生活中占据主要地位。

谷物类:谷物类食物以稻谷和野大豆为主。贾湖遗址并未发现北方的旱作物,其农业的发展水平较低。

肉类食物:以狩猎所得鹿类、驯养的家猪和牛为主,以及渔猎所得的鱼、蚌等。贾湖遗址所处时代水热条件良好,再加上其位于平原地带,肉类来源比较丰富。

饮品:贾湖聚落依水而居,先民们饮用附近的河流水,他们也酿制果酒、曲酒,用于饮用和祭祀。

食物的获取方式。贾湖一期出土的渔猎工具较多,贾湖二期出土的渔猎工具数量最多,农具数量有所增加,贾湖三期出土的农具数量和渔猎工具不相上下。贾湖聚落的农业不断发展,但是其获取食物的方式主要依靠渔猎和采集。

贾湖遗址独特的自然条件,使贾湖先民们形成了以渔猎和采集为主的生活方式,形成了独特的饮食结构,逐渐发展农业,呈现出多样化的饮食结构。

(作者单位:西华师范大学)