基于城市针灸理论的历史文化街区适应性更新框架

作者: 余芬 肖燕翔 易家骏

近年来,对历史文化街区这些特殊城市空间的保护、更新与发展的研究备受关注。文章借助城市针灸理论,提出了针对历史文化街区的适应性更新模式,通过局部微小的、渐进的更新,以点带面,从而实现对整个历史文化街区的正向改善,旨在为历史文化街区的保护与发展提供新的思路和方法。

研究背景。一是文化传承的需求。随着社会的发展,历史文化街区在城镇化进程中逐渐失去其文化底蕴,陷入荒废与衰落之中。

二是更新改造的趋势。当前,中国的城镇化建设已从快节奏的“增量成长”转型为高质量的“存量更新”,同时人们对传统历史文化的认知回归,历史街区和建筑遗产重新受到社会的高度关注。

三是保护思想的转变。回顾历史文化街区建设与更新,常见的“真实性”“躯壳式”“外科手术式”和“旅游开发式”等模式虽然有一定的成效,但也存在问题。

研究目的与意义。一是研究目的,文章以南岳古镇历史文化街区为研究对象,通过对地理区位、空间尺度、肌理关系、配套服务等方面进行细致调查,总结出现状,并结合“城市针灸”理论和适应性理论,详细分析并最终确定典型且重要的针灸节点,提出适应性更新策略。

二是研究意义。论文以南岳东西南三街改造设计为切入点,结合理论与实践,从多个角度对南岳古镇历史文化街区的适应性更新提出了精准施针治疗,重新激发街区活力,再现街区文化风貌,提质更新成效,具有较强的现实与实践意义,为其他历史文化街区的更新改造提供了有益的借鉴和参考。

国内外研究现状

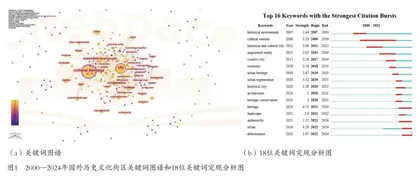

结合Citespace对近二十年国外的文献(如图1所示)进行了梳理与归纳:2007—2010年主要关注文化遗产保护、历史城区保护和管理、旅游发展与文化保护的关系、城市再生与规划等方面;2011—2015年主要关注文化遗产保护和历史城区的可持续发展,逐渐增加了对社区参与、地方营造和文化旅游的关注;2016—2020年聚焦城市遗产的社会、经济和环境影响,重点研究城市遗产的治理、文化景观、身份认同等问题,并探索城市遗产与城市可持续发展的关系;2021—2024年主要着眼于城市遗产与城市治理、社会凝聚力等方面的关系,探索新型城市遗产管理模式,以及城市遗产的创新利用与发展。

通过可视化分析,了解了国外学者更加关注游客感知、空间句法理论、生态系统服务以及公共空间微更新策略等方面的问题。

国内研究现状。结合Citespace对近二十年国内的文献(如图2所示)进行了梳理与归纳:2000—2010年主要关注文化遗产保护、城市更新规划以及社区参与等方面;2011—2015年主要突出地方特色与地方文化保护、社区参与和文化旅游发展的关系;2016—2020年聚焦可持续发展、城市遗产治理与管理、文化景观保护,以及城市遗产与城市发展的关系;2021—2024年着重探讨城市遗产与城市治理、社会凝聚力的关系,以及新型城市遗产管理模式与城市可持续发展的结合。

国内研究者从多个角度出发,对历史文化街区的保护、更新和发展进行了深入研究。国内学者在历史文化街区研究领域取得了丰硕成果,主要集中在保护更新策略、空间活力测度、形态变迁、建筑设计融合、保护性更新、城市更新视角下的保护策略、建筑及用地再利用评估、绅士化影响下的风貌营造等方面。

研究现状总结。综合国内外研究,历史文化街区适应性更新涉及跨学科领域,学者们提出了一系列实践策略与建议。然而,现有研究尚存平衡保护与现代化发展、社会参与和居民需求等方面的不足,未来研究应加强对历史文化街区更新的理论与实践探索,以促进城市文化遗产的传承。

对历史文化街区的改造主要聚焦文化再现,对其热工环境优化的相关研究较少。然而,热舒适对于历史文化街区的居民和游客的体验感至关重要。

本研究从适应性更新的视角探讨历史文化街区,具有重要的理论与实践意义。通过分析国内外研究现状,结合具体案例,探索适应新时代需求的历史文化街区更新策略,以期为历史文化街区的保护与发展提供参考。

基础理论研究

历史文化街区的概念。历史文化街区是指经省、自治区、直辖市人民政府核定公布的保存文物特别丰富、历史建筑集中成片、能够较完整和真实地体现传统格局和历史风貌,并具有一定规模的区域。

城市针灸理论。“城市针灸”是西班牙建筑师莫拉莱斯在1982年提出的一种广泛的建筑学概念,主要关注城市建筑对城市体系的作用,是“城市针灸术”的基础概念。“城市针灸术”则是一个更加深入的概念,它不仅仅是一个定义,而是一个更加广泛的、更加开放的城市发展策略。

城市针灸理论在历史文化街区中的应用是一种综合性的策略,旨在通过对街区的整体规划、建筑更新、文化保护和社区参与等方面进行调控,实现街区的活化与再生。

通过对相关文献的整理可以得出,城市针灸理论在历史文化街区中的应用主要包括以下几个方面:功能重置、文化塑造、空间调整、历史文化保护、社区参与和可持续发展等。

适应性更新相关理论。适应是指个体或系统在面对环境变化时,通过调整自身结构或行为,以适应新环境的过程。它是一种自然进化的概念,认为个体可以根据环境的变化来调整个体行为,以更好地适应环境。适应性理论强调个体对环境变化所作出的反应,以及它们如何利用这种变化来适应新的环境。在适应性理论中,关键概念包括适应性、反馈、变化、学习和弹性,这些概念相互作用,共同构成了个体或系统在适应环境变化过程中的基本机制。

研究方法与框架

研究方法。一是文献研究,对近十年的重要文献资料进行总结分析,结合历史文化街区更新改造的既有成果,为论文的深入研究提供理论支撑。

二是田野调查,本研究需要大量现场资料,因此采用田野调查法。笔者多次前往南岳古镇对建筑群进行实地调研,采用现场实测、实地拍照、图纸绘制、问卷调查、随机访谈等方式,获取了当地许多社会习俗、仪式流线、民间信仰等一手资料,为研究提供了客观的参考依据。

三是数字模拟,运用斯维尔软件,对南岳古镇历史文化街区的热工现状进行模拟,同时对典型休憩空间进行了改造前后的热岛模拟、自然通风模拟,实证适应性更新的成效。

四是案例分析法,文章对南岳古镇历史文化街区中的典型案例进行深入探讨,并以此为基础,结合实际情况,进行了个案的推广与拓展,为本文的后续研究工作提供了坚实的依据。

研究框架。论文整体研究思路研究框架(如图3所示)。从研究总结历史文化街区的现状着手,深入探讨了历史文化街区和城市针灸理论的核心概念,以及适应性更新相关理论。介绍了历史文化街区的概念、特点和重要性,深入探讨了其保护与更新的必要性。随后,引入了城市针灸理论,阐述了其与历史文化街区更新之间的内在联系,强调了其在实践中的重要作用。探讨了其在历史文化街区更新中的应用价值和实践意义。通过对这些理论的系统梳理和深入剖析,形成研究框架,为读者提供了全面的理论视角和实践指导,以促进南岳古镇历史文化街区的更新工作更加顺利、高效地展开。

课题项目:2025年度湖南省社会科学成果评审委员会一般课题“场景视阈下的“南岳东西南三街”多维度保护更新策略研究”(XSP25YBZ136)。

(作者单位:1.湖南城市学院设计研究院有限公司;2.益阳职业技术学院;3.湖南城市学院)