金石学的起源与发展

作者: 汪嘉璐

金石学,是中国传统文化中的一门独具特色的学科,以研究古代青铜器铭文、石刻碑碣等为核心,兼具历史学、文学、考古学等多重属性。文章阐述了金石学的历史起源、演变脉络及发展历程,探讨金石学在文化传承与学科融合中的重要意义。

金石学的起源与萌芽

金石学,被誉为中国考古学的“先驱”,这门学科以古代青铜器和石刻碑碣为主要研究对象,偏重于著录和考证文字资料,目的是“证经补史”。广义上的金石学,还以甲骨、玉器、竹简、封泥、兵符、明器等为研究对象。

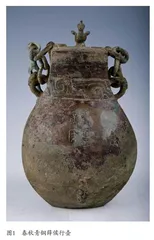

商周时期,青铜器上的铭文已经成为一种祭祀的符号、叙事的证明以及权力的象征。例如,商代晚期的司母戊鼎等青铜器上的简铭,具有在祭祀活动中“沟通人神”的作用;西周时期的毛公鼎、大盂鼎等,记载了诸如赏赐、册命等史实。春秋战国时期,青铜器大量铸造并投入使用,铭文囊括了纪功、记事、祭祀等内容。《礼记》记载:“夫鼎有铭,铭者自名也。自名以称扬其先祖之美,而明著之后世者也”,这体现了铭文的记事与颂德的作用。同时,铭文亦表征身份与权力,如济宁市博物馆馆藏春秋青铜薛侯行壶,其腹部有铭文两行四字“薛侯行壶”。

秦汉时期,金石学进入了萌芽阶段。秦始皇“灭六国,四海一”之后,为了巩固和强化统治,彰显文治武功,在全国范围内刻石记功,在泰山、琅琊、之罘、碣石、会稽、峄山六处七次立碑刻石,均由李斯用小篆书写,其中包括著名的泰山刻石、琅琊刻石等,开创了帝王立碑记功的传统。西汉时期,司马迁在《史记》中首次大量引用金石资料,并利用所引的金石资料来考据、研究历史,如《史记·秦始皇本纪》中引用、收录了琅琊刻石全文,开创了“以金石证史”的先河。东汉时期,许慎著《说文解字》,并对金石文字进行了系统化的分析和研究,书中收录了古文、籀文等金石文字字形,为后世的铭文释读夯实了坚固基础。

金石学的形成与发展

魏晋南北朝时期,随着佛教东传,涌现出大量佛教造像碑,石刻内容愈发丰富多样,如济宁市博物馆馆藏北魏“太延五年”赵忠青石佛造像,佛像背面有楷书四行“大魏太延五年己卯佛弟子赵忠为易军途困难许造像一躯永奉存祀四月三日造”。这一时期,金石学蓬勃发展,并融合产生了新的文化特征。尤其是魏碑艺术的巅峰之作《龙门二十品》,充分融汇了宗教信仰与书法艺术,映射了胡汉文化的交融共存,堪称魏碑书法的典范之作,不但为研究古代宗教史提供了重要资料,也丰富了金石学的研究对象与内容。与此同时,学者纷纷注重各种金石资料的搜集、整理和汇总。例如,郦道元在《水经注》中收录大量的碑刻资料,含秦汉碑刻300余处,开创了金石资料的地理空间研究方法。

宋代是金石学发展、形成一门独立学科的重要时期。随着社会稳定、经济发展、文化繁荣,金石学迎来考据热潮,发展到一个全新的高度,诞生了中国首部金石学专著《集古录》。在《集古录》中,欧阳修收录历代金石拓本400余种,并对其进行了详实的考证、注释,提出了“补史之阙”的研究宗旨。赵明诚的《金石录》则进一步创新,将金石学的研究方法系统化,并将目录和题跋合为一书,目录部分收录各类钟鼎彝器铭文款识及碑铭墓志等,跋尾部分收录金石遗物的详细题跋。《金石录》所收录题跋中的大部分原石及拓本(唐代占比尤多)都已散佚,其为后世提供了极为珍贵的文献资料和历史依据。宋代还出现了专门研究金石铭文的学者群体,如苏轼、黄庭坚等。宋代的金石学研究不仅注重铭文的收集与整理,还注重金石文物的艺术价值和历史价值。

明清时期,金石学空前繁荣。明代,大量与金石学相关的著作刊行流布,包括杨慎的《金石古文》、都穆的《金薤琳琅》等,推动了金石学知识的广泛传播。清代,金石学发展到鼎盛阶段,出现了许多著名的金石学家,形成了著名的乾嘉学派。由于清代持续施行文化高压政策,屡兴文字狱用以禁锢文人思想(如庄廷鑨《明史》狱、戴名世《南山集》狱、查嗣庭“维民所止”狱、吕留良狱等),因此文人学者纷纷将心血转而倾注于金石碑版等古器的寻访、收藏与研究,使得金石考据、访碑活动蔚然成风,兴盛一时,涌现了钱大昕、王昶、阮元、吴式芬、黄易、翁方纲、钱泳等金石名家。他们的研究范围更为广泛,研究方法更为系统,研究成果更为丰富。钱大昕的《潜研堂金石文跋尾》考订了唐碑200余通,利用碑志校正新旧唐书讹误数十处。阮元的《积古斋钟鼎彝器款识》收录了商、周、秦、汉、晋器物550余件,尤其在铭文考释方面,注重音韵训诂,推进了古文字学研究。钱泳的《攀云阁临汉碑》是首部以汉隶为主要内容的大规模刻帖,标志着碑版石刻正式被纳入中国书学体系。吴式芬的《捃古录》在清代金石目录书籍中收录金石资料最多,有金类1781种、石类15230种、砖瓦类1105种,加上木、玉、磁等类,共计18128种,并且首创按器类编次,极大地影响了近代甲骨文的分类方法。

金石学的近现代转型与新时代阐释

金石学起源于商周时期对器物铭文的朴素认知,成熟于宋明时期的系统考据,鼎盛于清代的实证研究,并在近现代与考古学、科技手段深度融合。梁启超曾评价称“金石之学,实为史学之羽翼”,这一评价深刻揭示了金石学在历史研究中的基石地位。金石文字,不仅是考据历史的“活化石”,更证实了中华文明的连续性。

清末民初,西方各种学术思想渐渐传入,金石学开始转型,金石学家尝试利用西方传入的人类学、考古学等学科理论和方法进行金石研究。这一阶段,既继承传统研究方法,又融会贯通西方学术精华的学者有罗振玉、王国维等,罗振玉的《殷墟书契考释》、王国维的《观堂集林》等著作,充分拓展了金石学的研究领域,开创了金石学转型的新局面。

近现代以来,随着考古学、历史学等相关学科的发展进步,金石学迎来新的发展机遇,逐步形成多学科交叉的研究格局。随着考古事业的蓬勃发展,大量新出土的金石文物带来了丰富的研究素材。马衡的《中国金石学概要》提出了“材料—形制—文字—功用”的四维研究框架。郭沫若的《两周金文辞大系》详细分析了青铜器铭文中的社会阶级关系与经济形态。金石学研究更加注重科学性、系统性、理论性,研究范围也拓展到器物研究、工艺研究等诸多方面。

传统的金石学研究方法主要有实地考察、拓片制作、铭文释读、器物考证等。随着科技的进步与革新,现代金石学的研究方法也在不断创新。通过数字化扫描、三维建模、计算机辅助分析等现代科技手段,可以使金石资料的保存更加完善、梳理更加便捷、研究更加精确,促使研究效率不断提升,研究深度和广度不断扩展。同时,跨学科合作也成为金石学研究的重要趋势,金石学可以与考古学、历史学、艺术学、文字学等多个学科交叉融合,进一步开拓新的研究领域、研究视角和研究方法。

现今,在中华优秀传统文化的传承与弘扬方面,金石学具有重要意义。金石文物作为独特的历史见证和文化载体,在历史、文化、考古等领域发挥着关键作用。值得一提的是,截至目前,济宁地区的汉碑存藏量居全国第一位,共计38石,有“天下汉碑半济宁”之誉。其中不少碑刻是汉碑中的精华、隶书的经典,被历代书家奉为圭臬。济宁亦是中国汉画像石重点出产地,境内画像石达2000余石,有“济宁汉画甲天下”之誉。画像石题材广泛、蔚为大观,是研究汉代美术不可多得的史料。济宁市博物馆馆藏汉碑之多在全国独一无二,其中“景君碑”“郑固碑”“武荣碑”“鲁峻碑”等均为汉碑精品,对于研究汉代历史和书法艺术具有重要意义,东汉“孔子见老子”汉画像石更是享誉海内外,是济宁市博物馆的一张特色名片。在全国范围内济宁市博物馆馆藏攀云阁临汉碑,数量较多、种类较全、保存较为完好,已登记录入国家数据库56块,其是不可多得的文物珍品。

金石学已发展为一门独特、深刻又严谨的现代学科,其核心始终是揭示器物背后所承载的历史“密码”与文明“基因”。古人铭石造物,往往意在久远,然千载之下,原石原物今人已不能多见,遂金石学人借传拓技艺使历代器物化身千万,流布人间。许多稀世珍品,借拓本以传世,借历代题跋而明其身世传承。金石题跋,是金石学的重要组成部分,也是链接古人与今人的关键。面对一纸拓本,金石学人考证源流、辨析形制、品读文辞、鉴赏笔墨、把玩椎拓,忘情流连于古今时空的交汇处,神会先贤。相信,随着社会的发展、研究的深入和科技的进步,金石学必将在证实历史真相、保护文化遗产、促进学术交流等方面,为中华文明的传承和弘扬再谱新篇。

(作者单位:济宁市博物馆)