王羲之书法艺术及其对线条艺术的影响

作者: 董书佳

文章聚焦王羲之书法艺术的独特美学特质及其对线条艺术的跨时代影响。基于王羲之书法的流动性与张力特征,从韵律生成、虚实交互与精神赋形三重维度,重构书法对线条艺术的跨媒介理论范式。王羲之书法不仅在中国传统艺术中留下了深刻印记,还对现代线条艺术创新产生了重要影响。

王羲之作为中国书法史上的巨匠,其艺术成就不仅限于书法领域,更对线条艺术产生了深远的影响。文章通过文献研究和案例分析,从王羲之书法的艺术特色、美学价值入手,深入探讨其对传统和现代线条艺术的影响,为当代艺术创作提供新的视角和思路。

王羲之书法艺术概述

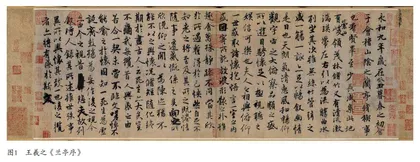

作为永和九年兰亭雅集的灵魂人物,王逸少出身琅琊王氏翰墨望族,幼习卫夫人《笔阵图》,后深研钟繇楷书的法度森严,以“飘若浮云,矫若惊龙”的尚韵书风革新魏晋笔法。据《世说新语》载,其少时讷言而及长善辩,性刚正不阿。青年时期突破地域桎梏,以南北书风的刚柔交融重构草书体系,开创了“中和之美”的笔法体系;晚年则超越技法藩篱,以《兰亭序》中“天工开物”的自然书写,达到“心手双畅”的艺术化境。

王羲之开创了“今草”书体,使草书更加流畅自然;他在楷书和行书方面也有极高造诣,尤其是《兰亭序》被誉为“天下第一行书”;并且王羲之的书法注重笔势的变化和章法的布局,形成了独特的艺术风格。

王羲之的书法平和自然,笔势势隐锋中、韵流绢外,后人评曰:“飘若浮云,矫若惊龙”。他的墨迹臻于形神兼备之境,宋徽宗曾评其笔墨“妙入毫颠,气贯虹霓”。王羲之将汉字造型从符号载体升华为“有无相生”的哲学图式,开创了书法作为独立艺术形态的自觉时代。

王羲之书法的美学价值

王羲之书法的美学价值主要体现在笔法、结构与章法三个方面。“永字八法”以“永”为载体,通过侧锋的弹性势能与勒笔的蓄力节奏,构建书法“力势相成”的美学逻辑,暗合道家“阴阳化生”的哲学观。其不仅规范了用笔程式,更暗合传统哲学中“阴阳相生”的宇宙观,为线条艺术提供了形而上的美学参照。

在结构方面,王羲之注重字的平衡与变化,善于运用疏密、虚实等对比手法,使每个字都充满生命力。在章法上,讲究整体布局,注重字与字、行与行之间的关系,使整幅作品呈现出和谐统一的美感。

王羲之书法所体现的艺术精神,可以概括为“自然”“中和”与“气韵生动”。他追求自然天成的艺术境界,强调书法创作应顺应自然,不刻意做作。王羲之书法的美学价值根植于中国传统哲学体系,以“气韵通玄”为内核,通过提按顿挫的时空连续性,实现线条轨迹与《庄子》“道枢”概念的同构映射,强调书法应体现“阴阳既生,形势出矣”。在《兰亭序》中,21个“之”字的形态变化,暗合《周易》“变易”思想,成为“道法自然”的美学实践。

这种哲学观照使书法线条超越形式美,成为精神载体。王羲之“气韵生动”的审美观,不但被谢赫提炼为“六法”核心,而且在明代董其昌的“笔墨论”中衍生出“以书入画”的实践路径。如赵氏《鹊华秋色图》以书法性线条勾勒山石轮廓,将“气韵”转化为视觉化的时空流动,进一步拓展了线性表达的表达维度。这一理论不仅强化了线条的抒情功能,更赋予艺术作品以生命律动感。

王羲之书法的美学价值,本质上是将线条升华为承载文化密码与生命体验的艺术语言。中国线条艺术的每一次变革都可见其美学基因的延续。这些艺术精神不仅影响了后世书法家,也为笔墨语言创作提供了重要的美学参考。

王羲之书法与线条艺术的共通性

书法与线条艺术作为中国传统艺术的重要形式,有着密切的内在联系。其在创作工具和基本技法上具有显著的同源性,以毛笔为主要工具,通过控制笔锋的提按、顿挫、转折等动作来创造线条。王羲之在《笔势论》中强调“夫书者,玄妙之伎也”,这种对笔法的精微控制,在绘画线条表现中同样重要。我们可以根据线条的变化体会艺术家的情感和意境。

在具体技法上,王羲之创造的“永字八法”也为绘画线条提供了基本范式。如“侧”法在山水画中用于表现山石的轮廓,“勒”法可用于勾勒树枝的转折,这种技法的互通性,使书法与绘画在线条表现上形成了密切的关联。

在艺术表现手法上,两者也有着类似的审美需求。从“计黑当白”的空间艺术上,王羲之书法中的留白艺术,强调虚实相生的空间关系,其理念在绘画构图中同样重要,讲究虚实相生、疏密有致。书法与线条也同样追求空间的层次感和流动性,王羲之书法通过字的大小、疏密、欹侧等变化,营造出丰富的空间层次。

王羲之书法与线条艺术在精神内涵上有着深刻的相通性。基于“道法自然”的哲学思想,王羲之在《记白云先生书诀》中强调“书之气必达乎道”,体现了他对自然的追求。书法通过线条的形态与组合,创造出独特的意境。如宋代画家米芾的“米点皴”,通过书法性线条的组合,表现出烟雨朦胧的山水意境。

王羲之书法与线条艺术的共通性,更深入美学追求、空间构成、精神内涵和创新思维等深层领域。这种共通性为中国艺术的发展提供了丰富的养分。

王羲之书法对传统线条艺术的影响

王羲之书法对传统线条艺术最直接的贡献在于技法层面的革新。其创造的“永字八法”不仅规范了书法用笔,更成为绘画线条的技法母题。

郭若虚在《图画见闻志》中指出:“凡画,气韵本乎游心,神采生于用笔”,这一论断直接呼应了王羲之“意在笔先”的创作理念。五代荆浩在《笔法记》中提出“筋、肉、骨、气”四势论,本质上是对书法用笔的移植。

具体到技法实践,米芾自述“山水古今相师,独以王右军笔意为之”,在《春山瑞松图》中,通过书法性笔触的叠加,将山石质感转化为充满韵律的墨点序列。这种技法突破使山水画的线条表现从“勾斫”程式转向更具书写性的表达。

花鸟画的发展彰显这种影响。宋代崔白在《双喜图》中描绘枯枝时,采用书法“飞白”技法,既表现物象质感,又传递萧瑟意境。至明代徐渭的大写意花鸟,其藤蔓线条的盘旋缠绕,明显借鉴了王羲之草书《十七帖》的连绵笔势。这种从“形似”到“写意”的转变,正是书法美学渗透的结果。

王羲之提出“书者,散也”的创作观,也彻底改变了线条艺术的价值取向。唐代张彦远在《历代名画记》中着重强调“书画异名而同体”,正是对这种理念的传承。文人画的兴起最能体现这种影响:苏轼提出“论画以形似,见与儿童邻”的艺术主张,本质上是对王羲之“得其意而忘其形”的书法美学的转译。线条从造型手段升华为精神载体,如八大山人笔下翻白眼的禽鸟,其简括线条承载着遗民文人的孤傲气节;梁楷的《泼墨仙人图》以书法性泼墨突破形似束缚;工匠技艺让位于文人修养,董其昌的“南北宗论”将书法用笔功力作为评判画家的核心标准。

王羲之书法对传统线条艺术最革命性的影响,在于突破平面空间的限制,创造多维度的时空表达。其尺牍作品中“字组”的构成方式,通过字形大小、墨色浓淡、笔势方向的变化形成视觉节奏,直接启发了长卷绘画的叙事性空间建构。北宋张择端的《清明上河图》中,建筑线条的严谨勾勒与人群轮廓的写意挥洒交替出现,正是书法“楷草相间”章法在绘画中的创造性运用。

王羲之书法对传统线条艺术的影响最终沉淀为文化基因。“中和之美”的审美理想,使中国艺术线条区别于西方艺术的几何理性,形成“重意轻形”的东方特质。敦煌壁画中飞天衣带的“S”形曲线,既符合人体运动规律,又暗含书法“一波三折”的笔法精髓,这种造型范式成为东方艺术的身份标识。

王羲之书法对传统线条艺术的美学渗透,本质上是将书写升华为文化基因的植入过程。从顾恺之“高古游丝”到石涛“一画之法”,从院体画的严谨勾勒到文人画的写意挥洒,中国线条艺术的每次嬗变都可见王羲之书法的美学烙印。这种影响不仅塑造了传统艺术的形态特征,更构建了东方美学的认知体系。

王羲之书法对现代线条艺术的启示

在现代线条艺术创新中,王羲之书法艺术仍然发挥着重要作用。现当代尝试将书法元素融入线条艺术创作的艺术家比比皆是,想要探索新的艺术表现形式。一些抽象画家借鉴王羲之书法的线条美感,创作出富有韵律感的抽象作品。另一些艺术家则尝试将书法文字直接作为线条艺术元素,创造出独特的视觉语言。

在跨艺术领域的融合方面,王羲之书法为当代艺术创作提供了新的思路。一些艺术家尝试将书法与装置艺术、影像艺术等现代艺术形式相结合,并且探索传统艺术在当代语境下的新表达。这种跨界融合一方面丰富了艺术表现形式,另一方面也为传统艺术的传承和创新开辟了新的途径。

王羲之书法艺术对现代艺术教育的启示主要体现在以下几个方面:首先,它强调了基本功的重要性,启示我们在艺术教育中应注重基础训练。其次,王羲之书法追求自然、注重气韵的艺术理念,启示我们在艺术创作中应注重内在精神的表达。最后,王羲之书法与线条艺术的共通性,启示我们应打破艺术门类的界限,鼓励跨领域的艺术探索和创新。

王羲之书法艺术不仅在中国书法史上占据重要地位,更对线条艺术产生了深远影响。通过对其书法艺术特色、美学价值的分析,我们可以看到书法与线条艺术之间的内在联系和共通性。王羲之书法在笔法、结构、章法等方面的创新,为传统线条艺术提供了丰富的技法和理念借鉴。同时,其艺术精神也深刻影响了文人画的发展。

在现代艺术语境下,王羲之书法艺术仍然具有重要的启示意义。它为当代线条艺术创新提供了新的思路,促进了跨艺术领域的融合,对艺术教育也有重要启示。未来,我们可以进一步探索如何将王羲之书法艺术与现代艺术表现手法相结合,创作出既传承传统又富有时代特色的艺术作品。

(作者单位:太原科技大学)