德岛县忆土御门天皇

作者: 王新生

令制国下的阿波国是今天的德岛县,土御门天皇曾流放到此直到去世,他实际上是自我流放。

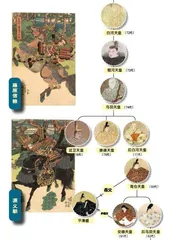

源平合战:两大武士集团的斗争

历史上共有6个天皇遭到流放——淳仁天皇、崇德天皇、后鸟羽天皇、顺德天皇、土御门天皇、后醍醐天皇。淳仁天皇及崇德天皇是皇室内部斗争失败遭到流放,其余4位是与幕府斗争失败后遭到流放。

因此,在叙述土御门天皇之前,需要阐述一下日本统治阶层的交替。

按照日本的传说,公元前660年,第一代神武天皇在奈良橿原宫登基以来,至今已传126代,可谓“万世一系”。但天皇在历史上大多时间为权威性政治人物,掌握国家权力的时间不长,8到9世纪,天皇算得上权力性政治人物。需要强调的是,即使日本的律令基本来自对唐朝的模仿,但最大的区别是对君权的限制。也许正因如此,大约在10到11世纪,日本进入藤原家族成员掌握国家大权(摄关政治)的王朝国家时期。武士阶层出现后,逐渐形成以平氏、源氏为主的两大武士集团,天皇借助其力量,在12世纪形成上皇(退位的天皇)掌握国家权力的“院政政治”(因武士集团渗透国家政治,目前学术界基本将这一时期划为中世的开端)。但“院政政治”显然是养虎为患,国家权力逐渐转移到武士手中。

白河上皇、鸟羽上皇、后白河上皇三代百年时间的“院政政治”,意味着天皇权力性政治角色的最后时光。“保元之乱”3年后的1159年,后白河上皇的近臣之间发生冲突。其原因是在“保元之乱”中立有大功的源义朝不满受封官位低于平清盛(1118—1181,日本历史上首位掌握国家大权的武士),转而与藤原信赖(藤原南家贞嗣流的藤原实兼之子,是一位学者和僧侣)合作,在平氏家族离开京城到外地参拜神社时,趁机起兵拘禁后白河上皇,并杀死天皇的亲信藤原信西。武力较强的平清盛得知消息后立刻率兵回到京城,藤原信赖被杀,源义朝被追杀,其直系家族几乎全遭株连,只有年仅13岁的源赖朝及其同父异母之弟源范赖、源义经幸免一死,史称“平治之乱”。

严岛神社

其后平清盛得到后白河上皇的信任,从正三位的参谋很快升任为纳言和内大臣,1167年成为太政大臣,获得了显赫的政治地位。另一方面,平清盛将自己的女儿德子嫁给高仓天皇,然后立其外孙为安德天皇,进一步强化了其政治权力。但平氏家族的专权与跋扈不仅招致了以天皇为中心的旧大贵族阶层的不满,也引起广大地方武士的反对。

1180年8月,被流放在伊豆半岛的源赖朝与其岳父北条时政举兵讨伐平氏,10月在富士川之战中打败了前来征讨的平氏大军。源氏兄弟联手将平氏赶出京都,平氏挟安德天皇及三件神器西逃。1183年,后白河上皇决定让安德天皇的异母弟即位为后鸟羽天皇。

平氏集团占据赞岐国屋岛,源义经率大军进攻,平氏败退严岛,接着在坛浦(今山口县下关市)决战中,平氏家族成员与安德天皇沉海死亡。

天皇对阵镰仓幕府

后鸟羽天皇即位时,安德天皇在逃亡途中。因此,不仅在两年的时间内同时存在两个天皇,也因安德天皇带走象征天皇权力的三件神器,导致后鸟羽天皇是唯一一个在没有三件神器下即位的天皇。也许正因如此,后鸟羽天皇处心积虑与镰仓幕府作对,2022年播出的48集大河剧《镰仓殿的13人》中,后鸟羽天皇的言行较为客观地反映了其心态。

1192年,源赖朝获得“征夷大将军”的称号,建立镰仓幕府,同年,后白河天皇去世,后鸟羽天皇与幕府关系纠缠不清。1198年后,后鸟羽天皇让位给长子、3岁的土御门天皇,实施院政。但因土御门天皇性格温和,对朝廷与幕府之间的争斗关心不够,1210年,后鸟羽上皇换另外一个儿子即位为顺德天皇,1221年,计划推翻幕府的“承久之乱”前,又立顺德天皇的5岁儿子为仲恭天皇。

1221年5月,源氏家族三代而亡,幕府没有将军后继者,后鸟羽法皇趁机发兵推翻幕府,但因兵力太少,很快失败,自己被流放到隐岐岛,18年后死在该地。顺德天皇参与了谋划,被流放佐渡岛,21年后死在该地。由于土御门天皇没有参与密谋,幕府本来将其排在惩罚之外,但父兄都被流放荒岛,为表心意,他自愿流放土佐国,后迁往临近的阿波国。正因如此,待遇不错,当地最高幕府官员为其建宫殿。土御门天皇后出家为僧,37岁在当地去世,11年后幕府安排其子后嵯峨天皇即位。

阿波舞

阿波神社

水无濑神宫

德岛县鸣门市大麻町有将土御门天皇作为祭祀对象的阿波神社,附近有其火葬塚,其正式陵墓在京都府长冈京市,与后鸟羽天皇、顺德天皇合祀在大阪府三岛郡岛本町(京都府长冈京市隔壁)的水无濑神宫。

阿波舞与最后的战俘收容所

到德岛县观光,还须看看起源于阿波国、距今有400年历史的阿波舞。每年8月12日到15日举行的德岛阿波舞表演,是日本最为著名的文化盛事之一。阿波舞通常由数十人组成连,以连为单位在街上行进中跳舞,通常由男女分别组成团体,前方跳舞,后边跟随伴奏,乐器基本上有三弦、大鼓、横笛等。

阿波舞的起源有3种说法,第一种认为其是日本各地夏天盂兰盆节表演的一种舞蹈;第二种说法认为阿波舞来源于德岛城完工庆祝活动,该城建于1587年;第三种说法则认为阿波舞来源于“风流舞”,受“能剧”的影响。可以肯定的是,它于战后60年代作为当地文化象征而受到重视,逐渐成为吸引游客的表演节目。每年有上百万游客到德岛市观看阿波舞。在日本其他地区也有阿波舞的表演。

另外一个值得观看的地方是德岛县鸣门市大麻町的“板东战俘收容所”。第一次世界大战爆发后,日本积极参加远东地区对德作战,同时在日本建设12所临时战俘收容所,多在寺院。随着战争长期化,又建设了永久性或半永久性战俘收容所,板东战俘收容所为其中之一。

板东战俘收容所于1917年建成,建成后陆续从其他战俘收容所转移过来大约1000名战俘,成为最后的战俘营。当时战俘收容所所长为松江丰寿中佐,他鼓励战俘自由活动,在文化、学问、饮食等各领域与当地日本人进行交流。直到第二次世界大战,板东战俘收容所自诩为对战俘最为宽大、友好对待的日本战俘收容所。其背后实际因素是日本人极力向西方人证明自己的文明程度。

寂光院

战俘收容所有8栋建筑,有运动场、农场、威士忌工厂、面包制作炉,有战俘编撰的报纸,甚至发行邮票。1920年《凡尔赛和约》生效后战俘收容所关闭,后成为陆军的演习地,第二次世界大战结束后转为归国者的住所。由于发现当年战俘的慰灵碑,当地人自发给予祭奠,1960年经《读卖新闻》报道后广为人知,第二年,联邦德国驻日本大使访问该地,其后当年的战俘访问此地,1972年建成“鸣门市德国馆”。

(责编:刘婕)