“幸福劳育”课程的构建与实施

作者: 郭鲲鹏

【摘要】 针对当前部分中小学过于重视劳动知识的教授与劳动技能的训练,而往往忽视学生劳动观念、劳动习惯和品质、劳动精神的培养这一现象,构建以“让劳动成为幸福之源”为理念的“幸福劳育”课程,分析劳动与幸福的关系、劳动教育的内涵和课程价值,介绍课程的目标、内容,并提出课程的实施策略和基于家校社协同育人的课程实施路径,以供参考。

【关键词】劳动教育;“幸福劳育”课程;中小学

【基金项目】本文系广东省中小学“百千万人才培养工程”专项科研项目2024年度课题“小学劳动课程资源开发与利用实践研究”(项目编号:BQW2024TXL001)的研究成果。

作者简介:郭鲲鹏(1979—),男,广东省东莞市中小学教师发展中心。

劳动教育不仅是培养学生基本生活技能和职业素养的关键环节,还是促进学生全面发展的重要途径。新时代的劳动教育不能仅仅关注劳动具有的谋生功能,更要彰显劳动与人的价值感的内在联系。以“让劳动成为幸福之源”为理念的“幸福劳育”课程,则强调劳动不仅仅是生存的手段,更是创造幸福、实现自我价值的途径。

一、“幸福劳育”课程的构建背景

五育融合视域下的劳动教育是培养德智体美劳全面发展的人的有效方式[1]。“幸福劳育”课程以学生的幸福作为劳动教育的追求,旨在让学生体验到劳动的艰辛与不易,同时体验到劳动的喜悦和幸福。这对于改变当前一些学生存在的不想劳动、不会劳动、不珍惜劳动成果的现象具有积极意义。

(一)劳动与幸福的关系

好的教育应该能够极大地促进个人与集体的幸福[2]。在劳动过程中,学生通过付出努力能够获得成果,同时能促进自身与他人的交流和合作,增强社会归属感,建立和谐的人际关系。

习近平总书记在多个场合礼赞劳动,指出“劳动创造幸福,实干成就伟业”“光荣属于劳动者,幸福属于劳动者”……这表明劳动与幸福之间联系紧密。

(二)劳动教育的内涵

《义务教育劳动课程标准(2022年版)》指出,劳动教育是发挥劳动的育人功能,对学生进行热爱劳动、热爱劳动人民的教育的活动。劳动教育要培养学生的劳动素养,培养的价值体现在人格塑造、技能培养和价值观形成的方面。通过劳动实践,学生能够锻炼动手能力,培养团队合作精神和担当精神,增强责任感,形成珍惜劳动成果等观念。

(三)“幸福劳育”课程的价值

“幸福劳育”课程对于学生的全面发展和终身幸福具有重要的价值。通过课程学习,学生能够经历幸福的劳动过程,掌握创造幸福的方法,认同“劳动可以获得幸福”的观念,具有过幸福人生必备的劳动能力,形成良好的劳动习惯,促进自身幸福感的提升。

二、“幸福劳育”课程的构建思路

生命幸福是劳动教育的终极旨归[3]。“幸福劳育”课程目标要指向学生的生命幸福,课程内容要全面、系统且富有实践性、时代性,从而为学生的幸福人生奠基。

(一)“幸福劳育”课程目标

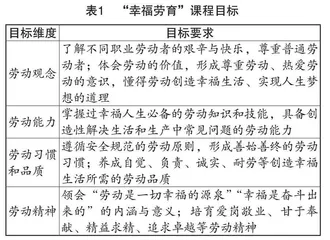

“幸福劳育”课程目标的设定要全面考虑学生的技能、情感和行为等方面的发展需求,注重实践性和可操作性,以便通过多样化的教学手段和方法引导学生在劳动过程中体验劳动的幸福,培养正确的劳动观念和必备的劳动能力,形成良好的劳动习惯和品质,积极践行劳动精神。“幸福劳育”课程的目标见表1。

(二)“幸福劳育”课程内容

“幸福劳育”课程内容包含日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动等模块。这些模块的学习旨在让学生全面认识怎样才能过幸福人生,具备相应的劳动能力,并在实践中体验劳动的乐趣和价值。“幸福劳育”课程的内容见表2。

三、“幸福劳育”课程的实施策略

在“幸福劳育”课程的教学过程中,教师要聚焦学生的幸福,把学生的幸福视为劳动教育实践活动的核心价值取向,从学生的能力、心理、观念入手[4]。

(一)通过科学的指导让学生会劳动,培养用劳动创造幸福的能力

教师要通过科学的指导及系统的实践,让学生熟练掌握有利于实现生命幸福的各种劳动技能,培养学生为自己和他人创造幸福的能力。

劳动实践不是仅需写菜谱、读使用说明书的脱离生活的实践,而是情境性、品质化的实践[5]。教师可以结合情境教学、项目式学习等方式增强劳动实践的趣味性和实效性。教师通过情境教学的方式模拟真实的劳动场景,有利于让学生感受到劳动的真实性和挑战性;通过项目式学习的方式,有利于让学生参与到具体的劳动项目中,实现动手能力和团队合作精神的培养。

(二)通过多样化项目让学生爱劳动,体验用劳动创造幸福的喜悦

教师要设计并实施多样化的劳动项目,让学生真正爱上劳动,并深刻体验到用劳动创造幸福的喜悦。

其一,教师可以选择贴近生活的劳动项目。在幸福清洁、幸福收纳、幸福农场等任务群的教学中,教师所选择的劳动项目可以是家庭清洁、阳台种植、衣柜收纳、厨艺展示、创意美化等。这些项目不仅有利于让学生学到实用的生活技能,还有利于让学生在日常生活劳动中找到乐趣。通过亲身参与这些劳动项目,学生可以为生活环境得到改善而感到幸福,从而形成热爱生活、热爱劳动的观念。

其二,教师可以设计新颖有趣的劳动项目。在幸福职业任务群的教学中,教师可以结合学生的兴趣和各种职业的特点,设计一些具有创新性、趣味性和真实性的劳动项目。教师所设计的项目内容可以是:1.班级分到一块责任田,身为小农夫的你认为如何避免让小动物偷吃责任田里的蔬菜?2.班级养了一只乌龟,请作为乌龟饲养员的你写一周的饲养日记,写完后讲给爸爸妈妈听。3.学校即将迎来百年校庆,请作为文创师的你为参加校庆的嘉宾设计并制作一个物美价廉的校庆纪念品。4.身为电影院的义工的你认为如何帮助视障者“看”电影?这些涉及职业体验的项目能够让学生发展创造力,在劳动过程中发现新的乐趣和挑战,从而更加积极地投入劳动中。

其三,教师可以开展团队合作的劳动项目。在幸福公益任务群的教学中,教师可以鼓励学生积极参与需要合作完成的项目,如社区垃圾分类、场馆志愿服务、疫情防控宣讲、爱心义卖等。实践证明,在这些服务性劳动的项目中,学生们通过分工合作学会了相互支持,培养了合作意识。更重要的是,他们也在劳动过程中感受到关爱他人与奉献社会的意义,加深了对幸福生活的理解。

(三)通过恰当的评价让学生懂劳动,形成用劳动创造幸福的观念

在对学生进行培养的过程中,评价环节至关重要。教师要在考核学生的劳动知识掌握情况、劳动技能熟练程度、劳动成果质量优劣的同时,注重评估劳动对提升学生生命品质、实现学生幸福成长的效能。教师通过指向生命幸福的评价,能够帮助学生对劳动的价值和意义形成深刻理解,逐渐形成用劳动创造幸福的观念。为此,教师要注意以下三点。

一是注重过程性评价,强调劳动体验。在评价学生劳动表现时,教师不仅仅要关注学生劳动成果的质量,更要关注学生在劳动过程中的体验和态度。教师应针对学生在劳动中的努力、坚持、创新等表现,及时给予肯定和鼓励。这样的评价可以让学生感受到自己通过付出获得了成长,从而更加珍惜劳动的机会,享受劳动的过程。

二是采用多元化评价,尊重个体差异。每个学生都是独一无二的个体,在劳动中的表现也会因人而异。因此,在评价学生的劳动时,教师可以根据学生的年龄、性别、兴趣、能力等因素,制定个性化的评价标准,并设置如“美食艺术家”“农耕小达人”“空间魔法师”“家务小超人”“环保小先锋”等称号,让每个学生都能在适合自己的劳动领域发展自己的

个性。

三是通过激励性评价,发挥榜样力量。正向激励是激发学生劳动热情、培养学生劳动观念的有效手段。教师可以通过表扬、奖励及展示优秀劳动成果等方式,让学生感受到劳动带来的成就感。教师还可以树立劳动榜样,让学生以身边的“劳动小能手”“劳动创意大师”为榜样,学习他们的劳动精神和品质,从而更加积极地参与劳动实践,不断追求进步。

四、基于家校社协同育人的“幸福劳育”课程的实施路径

2024年,教育部等十七部门联合印发了《家校社协同育人“教联体”工作方案》,这有利于推动各地中小学以“教联体”为抓手,形成协同育人的良好局面。“幸福劳育”课程的实施同样需要建立家校社协同育人“教联体”,以此更好地发挥课程的育人价值。

家庭是劳动教育的场所之一,家长在“幸福劳育”课程的实施中扮演着重要角色。家长需要转变教育理念,充分认识到劳动教育对孩子幸福成长的积极作用。学校可以借助《家庭“幸福劳育”指南》等,为家长提供家务劳动清单和劳动指导建议,让家长言传身教,营造温馨环境,鼓励和指导孩子主动承担家务劳动,参与“大手拉小手”亲子志愿服务等,让孩子从小培养良好的劳动习惯和品质。

学校要注重开展“幸福劳育”课程建设、师资队伍培养和评价体系构建等方面的工作。一是统筹“幸福劳育”课程资源的开发与利用,如在校园内开设“校园小交警”“校园保洁师”“校园小导游”“爱心服务者”“午餐管理员”“安全协管员”等服务体验课程,打造“人人为我,我为人人”的幸福校园;二是加强教师的培养,提升教师实施“幸福劳育”课程的能力;三是构建指向生命幸福感提升的劳动评价体系,实现“教师—同伴—家长—社区”联动,开展常态化、综合化、动态化评价。

社会对于“幸福劳育”课程实施的支持同样重要。有关部门需要建立更多的社会劳动实践基地,为学生提供丰富多样的劳动实践机会。学校可以充分利用社会资源,邀请行业专家、劳动模范、能工巧匠等进校园讲述他们以劳动铸就美好人生、成就非凡伟业的精彩故事,在学生的心里播下“劳动是一切幸福的源泉”的种子。

【参考文献】

[1]祝波,闫瑾,张利平,等.幸福劳动教育课程的建构与思考[J].教育科学论坛,2020(20):35-39.

[2]诺丁斯.幸福与教育[M].龙宝新,译.北京:教育科学出版社,2009.

[3]童宏亮.生命幸福:新时代劳动教育的终极旨归及其行动逻辑[J].西南大学学报(社会科学版),2021,47(4):163-171,230.

[4]童宏亮.劳动为幸福育人的逻辑理路、时代意蕴与实践遵循[J].华南师范大学学报(社会科学版),2022(5):98-109,207.

[5]班建武.育人、自主、系统:《义务教育劳动课程标准(2022年版)》的三个关键词[J].福建教育,2022(27):25-28.