结构化视角下小学数学计算教学策略研究

作者: 丛素玉

【摘要】计算是学生学习数学知识应具备的重要能力,提高计算效率对学生数学水平的提升具有促进作用。文章立足结构化视角阐述计算教学的基本原理,在此基础上分析计算教学的意义,并从整合计算知识、创设计算情境、设置探究问题、开展实践活动、实施教学评价等五个方面入手,探究实施小学数学计算教学的策略,旨在构建结构化计算教学课堂。

【关键词】结构化;小学数学;计算教学

作者简介:丛素玉(1973—),女,内蒙古通辽市科尔沁区明仁实验小学。

在小学数学教学中,为了让学生系统掌握数学知识,教师应以结构化视角对数学知识进行整合,从而让数学知识的呈现系统化、逻辑化、结构化。基于此,教师在带领学生学习与运用数学知识时,应按照整体知识结构进行逐一讲解,促进学生数学结构思维的形成与发展。同时,在计算教学中,教师应以结构化视角实施教学活动,让学生综合运用计算知识解决数学问题。本文以人教版数学三年级下册“两位数乘两位数”的教学为例,探究结构化视角下小学数学计算教学的策略。

一、结构化视角下小学数学计算教学的基本原理

结构化视角下的小学数学计算教学是教师在综合考虑学生认知特点的基础上,以结构化的方法促进学生思维不断发展的一种教学模式。

在实际开展计算教学时,教师应立足结构化视角,引导学生学习数学知识,并分类拓展教学内容,让学生把握计算知识的逻辑关系[1]。在此基础上,学生可以不断充实计算知识结构框架。

二、结构化视角下小学数学计算教学的意义

(一)有助于发展学生的计算能力

在小学阶段的数学教学中,计算是基础性内容,而计算能力则是学生必须具备的数学能力,对学生解决数学问题有重要作用。对学生而言,计算能力需要通过长期的计算练习获得。在结构化视角下的计算教学课堂中,教师应立足结构化视角呈现计算知识、设计计算活动,让学生有针对性地练习,实现对计算知识的深入理解。

(二)有助于发展学生的逻辑思维

结构化视角下的小学数学计算教学有助于发展学生的逻辑思维。一方面,教师设计的计算教学内容具有结构性,能渗透结构思想,让学生有逻辑地掌握计算知识;另一方面,教师设置具有结构性的问题,能引导学生有逻辑地思考计算知识[2]。

三、结构化视角下小学数学计算教学的策略

(一)结构化整合计算知识,合理设计教学目标

教师结构化整合计算知识,再按照结构框架逐一讲授计算知识,可以使得计算课堂的教学节奏更为紧凑[3]。在此基础上,教师可以合理设计教学目标,让每个知识点都有对应的目标要求,以此助力学生扎实掌握计算知识。

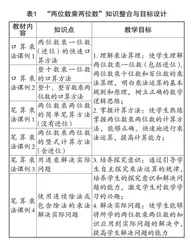

在教学“两位数乘两位数”的计算知识时,教师结构化整合教材的计算知识内容,并合理设计教学目标(如表1所示)。

教师完成“两位数乘两位数”的知识点结构化整合,并具体设计计算教学目标,为后续开展计算教学提供方向指引,能确保后续教学活动的顺利开展。

(二)结构化创设计算情境,激发学生的计算兴趣

在合理设计计算教学目标后,教师需要按照知识的呈现顺序有效创设计算情境,以情境激发学生的计算兴趣,进而提高学生的课堂参与度。在基于结构化视角创设计算情境时,教师可以选择贴合学生生活实际的情境素材,一方面可让学生将计算理论知识与生活实际相联系;另一方面能激发学生探索生活的兴趣[4]。

在具体教学中,教师按照表1中计算知识点的结构化呈现顺序,合理创设教学情境。比如,在讲授“口算乘法课例1”时,教师为学生呈现超市理货员整理草莓的情境,并提出问题:“理货员正在整理草莓,每个筐中有16盒草莓,那么3个筐中共有多少盒草莓呢?”根据情境,教师引导学生列出基本算式16×3=( ),并同步展示对应的计算图示(如图1所示)。根据图1,教师将口算方法传授给学生:“首先将两位数分解为一个十位数和一个个位数,即将16拆分为10和6;其次将10和6分别与个位数相乘,即10×3=30、6×3=18;最后将两次得到的结果加在一起,即30+18=48。”

在上述计算教学中,教师借助创设教学情境与展示口算方法图示,有效激发学生的计算兴趣,并让学生扎实掌握计算方法。

(三)结构化设置探究问题,促进学生思考

在以往的数学课堂中,部分教师根据教学内容的讲授顺序与学生的课堂学习情况,对学生进行随机提问,且提问的难度不一,这不利于学生结构化掌握计算知识。对此,教师应立足结构化视角,在整合计算知识的基础上,设计有条理、有逻辑、有梯度的问题,这样不仅能让学生对计算知识进行结构化思考,还能让学生系统掌握计算知识[5]。

在讲授“口算乘法课例2”时,教师从结构化视角入手设计探究问题,以此促进学生思考。首先,在探究“已知每袋中装有6个橙子,求10袋中装有多少个橙子?”这一问题时,教师提问学生:“根据题目信息,你是否能列出算式?”学生需要列出6×10这一算式。其次,教师继续追问学生:“你会采取怎样的方法计算该算式?”再次,教师继续展示与6×10类似的算式,如5×10=( )、9×10=( )、18×10=( )、40×10=( ),让学生观察计算规律,并追问学生:“你能从题目中发现什么?”最后,教师组织学生共同探究计算问题,让学生在思考中习得整十数乘一位数的快速计算方法,即先计算整十数去掉0以外的数字后与一位数的乘积,得到结果后,再在这个结果的后面加上0。

教师结构化设置探究问题,带领学生学习整十数乘一位数的快速计算方法,能让学生理解、运用计算方法。

(四)结构化开展实践活动,锻炼学生的计算能力

实践活动是数学教学的必要组成部分,对学生理解与运用数学知识有重要推动作用。在数学计算教学中,教师应以结构化作为开展实践活动的方向,既要有针对单一计算知识的实践活动,又要有针对整体计算知识的实践活动,使学生能理解和运用计算知识。此外,结构化开展计算实践活动,还能切实提高计算教学的质量。

在组织学生学习“笔算乘法课例3”时,教师以小组合作实践的方式开展教学。首先,学生可知以下信息:每箱有12个保温壶,共有5箱;每个保温壶售价为45元。求所有保温壶一共多少钱?其次,有的小组认为可以先求出1箱保温壶能够卖多少钱,再求出5箱保温壶的总价;有的小组认为可以先求出一共有多少个保温壶,再乘以单价求得总价。再次,学生小组合作列出两种不同的算式,第一种是45×12×5=( ),第二种是12×5×45=( ),进而得到总价为2700元。最后,教师及时布置计算练习,让学生小组合作解决问题。

教师组织学生开展小组合作实践活动,让学生在实践中学习、应用计算知识,能有效促进学生计算能力的提高。

(五)结构化实施教学评价,巩固计算教学成效

在完成结构化计算教学后,教师应通过教学评价进一步帮助学生巩固计算知识,保证计算教学的成效。在实施教学评价时,教师应突出评价的结构性,既要有针对学生课堂学习表现的过程性评价,又要有针对学生计算训练的结果性评价,这样才能更好地掌握学生的整体学习情况,并将其作为后续设计教学计划、调整教学内容难度的依据,从而让计算教学的成效得到真正提升。

教师在针对单一计算知识开展教学活动时,应根据学生在互动问答中的实际表现进行及时评价。比如,教师在带领学生学习“两位数乘一位数(进位)的快速口算方法”时,从两个方面评价学生对该知识点的掌握情况:一是学生能否运用该方法准确计算相关算式;二是学生能否用语言准确表达该方法的算理内容。若是学生存在理解与应用上的不足,教师就可以借助评价及时指出。教师在引导学生综合运用计算知识时,采取课堂检测的形式,让学生在规定时间内完成计算练习。根据学生提交的练习结果,教师进行结果性评价,并据此判断学生对计算知识的整体把握情况。此外,教师还针对不同学生的不同测试结果,给出有针对性的评价内容,从而充分发挥测试的作用,提高学生的计算能力。

教师应根据计算教学内容的不同,给予学生不同的评价,这既能帮助学生及时了解自身对计算知识的掌握情况,促进学生扎实掌握计算知识,又能切实提升计算课堂的教学效果,推动计算课堂教学迈向更高阶梯。

结语

综上所述,教师在实施小学数学计算教学时,应明确结构化视角下小学计算教学的基本原理,具体设计计算教学的策略,从而推动学生计算水平的提高。

【参考文献】

[1]廖莉莉.基于核心素养的小学数学计算结构化教学实践研究[J].教师,2023(22):51-53.

[2]黄婷婷.结构化视域下小学数学计算教学的策略[J].亚太教育,2023(13):159-162.

[3]徐军.结构化视域下小学数学计算教学的策略研究[J].华夏教师,2022(36):46-48.

[4]郑静.结构化视角下计算教学新路径:以小学数学除法教学为例[J].数学大世界(下),2022(10):56-58.

[5]洪龙居.小学生数学结构化思维的培养路径分析[J].国家通用语言文字教学与研究,2022(8):170-172.