小学数学课堂教学中小组合作学习的策略研究

作者: 洪华玲

【摘要】在小学数学教学中,教师不仅要激发学生学习数学知识的兴趣,还要培养学生形成独立思考的习惯和合作学习的能力。开展小组合作学习是达成以上目标的重要手段。文章探寻在小学数学课堂中开展小组合作学习的价值,并借助具体的教学案例,从科学划分小组、创设数学情境、提出探究问题、教师参与指导、组织小组竞赛、开展小组评价六个方面入手,研究小组合作学习在小学数学课堂中的实践策略,旨在为教师开展教学提供思路。

【关键词】小学数学;小组合作学习;策略

【基金项目】本文系2023年度厦门市第六批基础教育课程改革课题“‘非线性’小组合作学习下的课堂教学模式研究”(课题批准号:X611)的阶段研究成果。

作者简介:洪华玲(1982—),女,福建省厦门集美中学附属滨水学校。

小组合作学习是新课改背景下的一种高效教学方式,能够为学生提供更多学习、交流和表达的机会,也能够充分发挥学生的主观能动性,实现发展学生独立探究能力与团结协作能力的目标。因此,在小学数学课堂中,教师要积极引入小组合作学习模式,通过科学分组、合理设问、组内竞赛等方式,驱动学生主动开展合作与交流,帮助学生加强对数学理论知识的理解,切实提高学生运用数学知识的能力和数学思维能力。

一、小学数学课堂中开展小组合作学习的价值

(一)有利于发挥集体智慧

小组合作学习即学生以群体学习的方式进行交流、讨论。新时代的学生自我意识较强,能够在学习中提出个性化见解,但是部分学生忽视了集体智慧的重要性[1]。在小学数学课堂中开展小组合作学习,能够为学生提供更多交流、讨论的机会,让学生突破个人思维的局限性,互相取长补短,从而发挥集体的智慧高效解决问题。

(二)有利于学生动手实践

数学学科具有较强的理论性、操作性和实践性。学生在学习中不仅要掌握相应的知识,还要具备一定的动手操作能力。教师可以通过布置社会调查、分工制作等任务,为学生创造动手实践的机会[2]。

(三)有利于优化教与学

在新课改背景下,小组合作学习的模式对小学数学教学而言是一次优化。教师通过灵活组织学生参与合作探究,改变学生传统的学习方式,激活学生的思维。如此有利于提升学生的课堂学习效果,优化教与学。

(四)有利于提高学生的课堂学习效率

在小组合作学习下,学生拥有公平参与课堂互动的机会,每一位学生都可以大胆提出自己的见解,充分突出自己的学习主体地位。此外,小组合作学习还能有效激活学生的思维,让学生尝试多角度分析问题,并在与同伴的交流中,形成深刻的认知。由此可见,教师在小学数学课堂中组织小组合作学习活动,不仅能够为学生提供一种新的学习路径,还能让学生在互帮互助中内化知识,提高课堂学习效率。

二、小学数学课堂中开展小组合作学习的策略

(一)科学划分小组,优化组内成员

激发学生的潜力是小组合作的价值之一。划分小组是保障合作学习有效性的关键。因此,教师应围绕确定小组成员的数量、确定小组成员、合理布置任务三个方面,科学划分合作学习小组,保障小组结构的合理性,充分发挥小组合作学习的优势[3]。

以人教版数学四年级下册“四则运算”的教学为例。为了让学生掌握四则运算的法则,教师可以采取小组合作的形式开展教学活动,并重视小组成员的划分。首先,教师要对教材内容进行分析,明确加、减、乘、除及混合运算五种算理及题型是本课教学的重难点。其次,教师可以尝试将学生划分为5人小组,并合理布置任务,让每个小组成员都能参与知识探究。教师要采取分层匹配的方式合理划分小组成员,在正式教学前,先对学生的性格、学习能力进行测试,如为学生设计30道需要利用四则运算算理解答的计算题,并记录学生的答题时间及正确率,再结合学生日常的真实表现,将其划分为A、B、C三个层次,并尽可能保障每个小组有1个A层次的学生,2个B层次的学生,2个C层次的学生。由此,真正实现“组间同质,组内异质”。再次,为了保证小组合作学习的有效性,教师可以选出小组长,并合理分配小组成员的任务,如C层次的学生基础薄弱、计算能力较差,可以讨论加、减运算法则,并探究相关题型;B层次的学生基础较好、计算能力较强,可以讨论乘、除运算法则,并探究相关题型;A层次的学生基础很好、计算能力很强,可以讨论混合运算法则,并探究包含括号的混合运算题型。最后,小组成员在完成自己的探究任务后,在小组长的带领下进行集中讨论,总结加、减、乘、除及混合运算的算理,以及相关题型的计算方式,从而在合作学习中取得进步。

(二)创设数学情境,激发学生的合作欲望

教师在情境教学中,结合教学内容有目的地创设生动具体的情境,能够深化学生的学习体验,从而助力其理解知识。在以往的教学中,情境创设多被应用在课堂初始,旨在引出教学主题并吸引学生的注意力。然而,具有连贯性和系统性的情境,更能帮助学生理解知识之间的逻辑关系。因此,教师可以将情境教学贯穿课堂始终,将学习的主动权交还学生,激发学生的合作欲望,帮助学生明确小组探究方向,让学生基于情境展开交流、探究,从而解决实际问题。

以人教版数学三年级上册“测量”的教学为例。为了帮助学生理解长度单位的概念,形成相应的数感,教师应创设情境,并组织学生通过小组合作学习的方式完成对各种物品的测量与估算。首先,教师可以创设测量物体的实际情境,如以课桌为测量对象,要求各小组以多种不同方式测量它的长度。在这一过程中,学生可以用直尺、米尺、手进行测量。其次,教师可以引导学生针对测量结果展开集中讨论,由此对课桌的长度形成直观认识,进而形成量感。再次,教师可以提问学生:“课桌的长度到底是多少呢?大家能否统一答案?用手测量的长度是否准确?”学生可以再次结合情境围绕长度单位、测量标准进行探究,得出“1米=100厘米”的结论,进而认识到用手测量虽然方便,但是准确性较差,用工具测量的结果更加精准。最后,学生能够在小组合作的过程中掌握多种测量方法,并了解不同测量方法的优势。

(三)提出探究问题,促进学生深度思考

问题教学法是小学数学课堂中常见的教学方法。教师围绕教学主题提出核心问题,引导学生先独立思考,再通过小组合作展开探究,能够促进其深度思考[4]。值得注意的是,为了满足学生的个性化学习需求,教师还可以提出拓展性问题,供学有余力的学生进行探究。

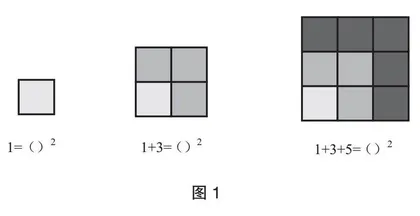

以人教版数学六年级上册“数学广角─数与形”的教学为例。教师可以通过提问培养学生的数形结合思想,引导其实现深度思考。首先,教师可以提出问题:“请计算1+3=( )、1+3+5=( )、1+3+5+7=( )、1+3+5+7+9+……+19=( ),并说一说你发现了什么?”学生观察等式两边的特征,可以认识到连续奇数相加的和等于奇数个数的平方。其次,教师可以布置小组合作学习任务:观察图1,分析图形和算式有什么关系。再次,教师可以出示典型计算题“1+3+5+7+9+7+5+3+1=( )”,并要求学生结合合作学习得出的结论进行计算。最后,学生可以画出算式对应的图形,在验证结论的同时,发展数形结合思想。

(四)教师参与指导,提高小组合作效率

在小组合作学习中,学生始终处于主体地位。但由于学生的知识基础、认知水平存在一定的不足,教师要扮演管理者、组织者的角色,保证小组合作顺利开展,提高小组合作的效率。在小学数学教学中,教师要重视课前准备工作,找准小组合作学习活动开展的时机,向学生提出合作探究的建议。此外,教师还要留心观察学生在小组合作学习中的具体表现,在其遇到困难时给予提示。

以人教版数学五年级上册“多边形的面积”的教学为例。教师可以布置小组合作学习任务,要求学生探究平行四边形的面积计算方法。首先,教师利用课件展示图2的内容,并提出驱动性问题:“物业决定将小区中的一片空地改造为花圃,种上月季花、杜鹃花等花卉,你能帮助物业人员算出花圃有多大吗?”这一问题对学生而言有一定的难度,因为他们尚未掌握平行四边形、梯形、三角形等图形的面积计算公式。对此,教师要帮助学生分解驱动性问题。其次,教师提问学生:“关于问题,你有哪些想法?”学生可以想出直接求出梯形的面积、求出平行四边形和三角形的面积之和等方法。再次,教师可以针对学生的观点,鼓励其利用不同形状的数学模型继续进行探究,并分享探究成果。如学生可以用两个完全相同的三角形拼成一个平行四边形,找出三角形和平行四边形的高后,发现平行四边形的高即三角形的高,平行四边形的底即三角形的底,因为平行四边形的面积是底×高,所以三角形的面积即底×高÷2。最后,学生可以在教师的指导下顺利完成知识探索,有效提高小组合作效率。

(五)组织小组竞赛,增强学生的学习动力

小学阶段的学生年龄虽小,但胜负欲和集体荣誉感较强,他们希望通过展示自己得到他人的关注和赞同。在小组合作学习中,教师可以借助竞赛活动营造竞争氛围,增强学生的学习动力[5]。教师要充分利用小组竞赛激发学生的竞争意识,在以练习或探究为主题的竞赛活动中,鼓励学生以小组为单位开展良性竞争,提高小组合作学习的效率。

以人教版数学五年级上册“小数除法”的教学为例。为了增强学生的学习动力,教师可以设计小组竞赛活动。首先,教师可以设计以“速算”为主题的竞赛活动,并设计难易不同的题目。如简单题:8.4÷2、0.36÷2、6.5÷13;中难题:0.138÷15、4.92÷24;高难题:甲乙两数之差为1.08,甲数的小数点向右移动一位正好等于乙数,请问甲、乙两数分别是多少?其次,学生可以小组为单位参加竞赛。教师让每个小组的学生围坐在一起,并向其发放抢答铃,第一个按铃的学生小组可以获得答题权,答对得1分,答错不扣分。再次,教师应整理各小组的得分情况,得分最高的小组获得竞赛的胜利,并获得奖状和奖品。最后,学生可以在参与竞赛的过程中发散思维,在成功答出题目后获得成就感,进而增强学习数学的动力。

(六)开展小组评价,巩固学生的学习效果

评价是教学的关键环节。对学生来说,积极、正向的评价对其有明显的激励作用。教师应在小组合作学习结束后,对学生的表现加以评价,帮助学生发现自身的优势和进步。另外,教师还可以增加小组互评、组内互评等环节,让学生对自己和同伴进行评价。

以人教版数学五年级上册“简易方程”的教学为例。首先,教师可以展示实际问题引导学生开展小组合作学习。

小丽和小亮在玩弹玻璃球的游戏,小亮对小丽说:“我的玻璃球是你的2倍。”小丽对小亮说:“要是你给我3颗玻璃球,咱俩就一样多了。”请问二人共有多少颗玻璃球?

其次,在小组合作学习结束后,教师可以鼓励学生评价自己及同组成员的学习情况,并指出优势和不足。由此,通过自评和互评,学生能够对自身的数学学习情况形成正确的认知。最后,教师要留心观察学生在合作学习中的表现,根据实际情况进行综合考量,表扬表现突出的学生,鼓励表现略逊一筹的学生,并为学生制订个性化教学方案,巩固学生的学习效果。

结语

总而言之,小组合作学习不仅可以丰富课堂教学形式,还可以引导学生深入探究知识。为了充分发挥小组合作学习的优势,教师应在明确小组合作学习意义的基础上通过合理组建小组、创设恰当情境、提出探究问题、加强教学指导等方式促进小组合作学习顺利进行。

【参考文献】

[1]孙悦,刘树仁.对小学数学课堂教学中实施小组合作学习的思考[J].求知导刊,2023(35):62-64.

[2]石宇.新课标背景下小学数学开展小组合作学习模式的策略探究[J].数学学习与研究,2023(34):107-109.

[3]黎萍.小学数学教学中小组合作学习的策略初探[J].小学生(上旬刊),2023(12):115-117.

[4]白艳丽.莫让“合作”变“合坐”:分析小学数学课堂小组合作学习的有效性[J].小学生(中旬刊),2023(11):79-81.

[5]吴志翔.小组合作学习模式在小学数学教学中的应用[J].试题与研究,2023(35):145-147.