防御“假想敌”的一座城

作者: 郭晔旻南北纵贯九州岛的铁路线“鹿儿岛本线”,有一个站点“水城驿”。其实从车站出来,举目望去,既看不到“水”,也见不到“城”,只见铁道线从一道长满树木的土岗间穿过。土岗北侧是一个公园,春天,樱花盛开,风景甚美。一块写着“史迹水城址”汉字的石碑,才揭示出“水城驿”站名的来历,而那道土岗,就是古老城垣“水城”的残迹。

水城古迹

这座水城,在日本称得上是历史悠久。日本流传至今的最早一部正史《日本书纪》中记载,天智三年(664),“又于筑紫,筑大堤贮水,名曰水城”。这条记载,不但说明了“水城”这一名称的缘由,还表明了它的地理位置所在。古代的“筑紫”在今天的福冈县境内。1978年,在福冈县的确出土了一件公元8世纪后期的陶器,上面的铭文写有“水城”二字,可以说验证了史书上的记载。

依照《日本书纪》所言,水城距今已有将近1400年历史,完全称得上是日本历史最为古老的城堡遗迹之一。如今的水城只剩下了包括土方、壕沟、城门残迹在内的一些遗址。只能通过考古学家的复原,才能想象出它当年的样子了。

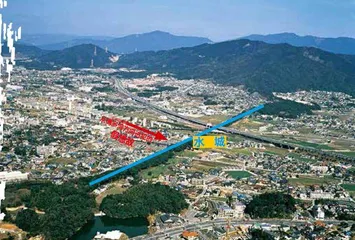

这座水城建在天神山与西侧的大野城之间,阻隔了两山之间狭隘的通道。虽然名字里有“城”,其实它只是一个两层土墩,长约1.2千米,高约9米,底部宽约80米,顶部宽约25米,东西两端各开有一门。考古人员发现,由于水城建在河流冲积平原上,土质松软,当年的建造者在土墩的最底层掺入大量树枝和树叶,以加固地基。而其上层则是以约10厘米厚度为单位堆积不同类型的土壤压实而成。在其北侧(即福冈博多方向),还有一条宽60米、深4米的外护城河(如今已为田地)。而在其南侧(太宰府市侧),则有一条内护城河。两条护城河通过埋设在土墩底部的木制水道相连,这条水道长79.5米,宽1.2米,高0.8米。这大约也是《日本书纪》里“筑大堤贮水”记载的出处所在。

另外,在这座水城的西面,山丘之间还有几处小规模的土方工程遗迹。这是与水城一起完成的一系列建筑,统称为“小水城”:包括上大利水城遗址、大土居水城遗址和天神山水城遗址。

缘何筑城

这座“水城”的规模,与中国的万里长城自然不能相提并论,但对于7世纪的日本来说,要完成这样的工程,却不是一件轻而易举的事。日本之所以要建造“水城”,其实与一场失败的战争有关。

公元660年,唐军渡海远征,与新罗(今朝鲜半岛东南部)联合,攻灭百济(今朝鲜半岛西南部)。谁知唐军主力一走,百济遗民立即掀起“复国”运动。百济复兴势力还遣使渡海去日本乞师求援。日本不甘由于百济的灭亡而失去在朝鲜半岛的影响力,决定出兵。662年3月,在修缮兵甲、备具船舶、储设军粮之后,天皇派出从九州、本州、四国各地调集的精兵4万人,1000余艘战船渡海进攻新罗,几乎是将倾国之兵孤注一掷,于是就爆发了663年8月的“白江口之战”(亦称白村江之战)。

当时的战场态势是:唐军(1.3万人,战舰170余艘)以逸待劳,日军则是长途跋涉;同时白江口河道弯曲,水流较急,溯江而上的日本船转向机动不易。但日军统帅全然不顾劣势,迷信己方战船数量上的绝对优势,1000余艘战船按传统的战法,以方阵队形向唐军舰队逼近,企图用撞击战和接舷战取胜。结果唐军利用对方船只蜂拥而至,拥挤于河口内狭窄水道而无法散开的战机,占据上风位置,出其不意地发动了火攻。面对着从天而降的熊熊烈火,日军毫无准备,顿时兵荒船乱,兵败如山倒,残部仓皇逃回了日本本土。

在白江口短短一天之内,损失战船400艘,兵卒万人,这一惨败的消息传回日本,原本因“大化改新”而自信满满的日本统治阶级顿时从信心十足的亢奋状态,跌到了一筹莫展的低谷。665年甚至连京城也从奈良的飞鸟京迁移到近江国的大津宫(今天的近江神宫),因为这里是不会直接受到外敌攻击的内陆。

不仅如此,面对唐军展示出的强悍战力,日本深恐唐军、新罗渡海来袭,于是着手在本土建立防御设施。

何以御敌

公元665年,日本在长门国(今日本山口县的西北)修筑城池,又修筑大野(福冈县太宰府市)、椽(福冈县筑紫野市)二城。又过了两年(667年),日本又建起了大和的高安城、赞岐的屋岛城、对马的金田城等。由于采用的是百济流亡贵族带来的兵法、技术等建造的城,因此被称为朝鲜式山城。在日本的筑城史上可说是具有划时代的意义。

根据《日本书纪》的记载,水城修筑于664年,早于这些要塞。从地理位置上看,水城位于九州岛内陆,显然并非作为第一道防线使用,而是考虑到了更坏的情况——敌军成功在九州岛登陆,并向其腹地推进。在这种情况下,大宰府便会首当其冲。所谓“大宰府”是日本朝廷在7世纪时设立管理九州地区的行政机关,设于今福冈县太宰府市,可以说是九州及周边区域的军事指挥中心。

传递先进技术的小水城

在《日本书纪》中形容为“大堤”的水城西侧,发现了阻挡山谷的上大利水城遗址、大土居水城遗址、天神山水城遗址。由于规模比大堤小,所以被称为“小水城”。这些遗址都是将土壤堆积成多层,以建造坚固的土垒,但是堆积土壤的方法,因位置而异,似乎是根据地形,灵活地改变建造工法。在大土居水城遗址的挖掘调查中,发现了可以让水从土垒下方通过的木槽(木制导水管),并采用了排列枕木以防止木槽下沉的土木工程技术,以及连结板材的建筑技术等。连同封锁平原的水城,共同作为一系列防御设施而建立的小水城群,也可以说是展现了当时高技术水准的土木工程遗产。

水城的建立,正是为了阻止敌军向大宰府推进。它的地理位置,正扼守住了从博多湾一侧的福冈平原通往筑紫的平原的咽喉要道,成为保卫大宰府的最后一道重要防线。一旦水城失守,大宰府乃至整个九州岛的易主也就是个时间问题了。

然而,唐廷似乎从没计划过对日本用兵,可能因其无力侵犯唐朝主导下的东亚秩序。665年9月,唐朝派朝散大夫刘德高出使日本,表示修好。日本朝廷派境部宿祢石积等将刘德高送回唐朝。667年,镇守百济的唐将刘仁愿派人将境部宿祢石积等送到日本的筑紫。经过数次使节往来,日本朝廷彻底明白了唐朝根本无意远征,恐慌情绪才逐渐平息下来。尽管之后的数个世纪里大宰府仍然是整个九州岛上的政治中心,但免除了外敌来犯的担忧之后,耗费大量人力物力建立起来的“水城”却在无形间沦为无用之物,因此渐被废弃,直至今天只剩下残迹而已了。

(责编:南名俊岳)