巴黎圣母院归来:砖石瓦砾间的记忆与传承

作者: 杨子漩

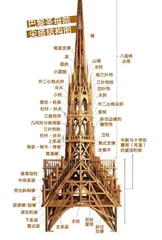

巴黎圣母院支撑构建部分多为石造,屋顶和拱顶等部分为木造。

2024年12月7日,巴黎总主教劳伦特·乌尔里希(Laurent Ulrich)手持权杖走向紧闭的巴黎圣母院大门,自2019年火灾以来,大教堂的入口已经沉寂了5年。在众人的注视下,总主教举起权杖,在沉重的大门上敲了3次,管风琴伴着唱诗班的声音旋即从门的另一侧传来:

人对我说:“我们到耶和华的殿那里去”,

我就欢喜。

耶路撒冷啊!

我们的脚正站在你的门内。

耶路撒冷被建造,

好像一座结构完整的城市。(《诗篇》122)

这不仅是圣母院对大主教的回应,更像对自己经历的诉说。管风琴鸣奏后,教堂大门缓缓打开,跟随着大主教的脚步,人们得以一览圣母院修复工程的结果。中殿内灯火通明,屋顶上的大洞完全不见了踪影,取而代之的是优雅的拱顶。法国总统马克龙在仪式上宣布,经过5年的修复与重建,巴黎圣母院重新对外开放。

这次修复为我们更深入地了解这座美丽的建筑也提供了契机。

哥特式建筑:通向天国的阶梯

公元12世纪,法国的面积只有今天的三分之二左右,卡佩王朝名义上统治着各个公国,腓力二世(1165年—1223年)将巴黎定为首都,大约同一时刻,巴黎圣母院的建设正式开工。

当时的法国盛行一种新艺术,这种艺术力求将建筑的墙面减到最薄,并在墙上开设巨大的花窗,尽可能让自然光充满整个室内。与古罗马、罗曼式建筑不同,建筑的承重系统逐渐被分散化,原本一整块的承重墙变成了一层一层的框架受力体系,所以这些建筑的外部总是被细长的支撑部件包围,看起来就像没有拆掉的脚手架。这种新艺术被后人定义为哥特式建筑,由于受力模式的转变,教堂的顶端被不断拔高,迎合了中世纪僧侣“向上触及天堂”的愿望。比如说巴黎圣母院的尖肋拱顶距离地面将近33米,这在当时既代表了建筑技巧的进步,更彰显了卡佩王室的威严。

在2019年大火中,中殿的两个拱顶完全坍塌,只留下了地面上的一堆碎石和天花板上的大洞。为了对其进行修复,专家们首先将地面上的碎屑全部收集起来,再进行清理、分类等一系列操作,最终整理出70块轮廓相对清晰的“碎屑”。碎屑实则是一块块沉重的石砖,这次的修复工作让专家们有机会近距离观察、研究这些石块,并对800年前的建筑方式有了更深的了解。

首先,部分石块上出现了整齐的凹陷部分,每隔一段距离就会出现一次,越往上靠近穹顶的部分就越密集。通过查阅资料,专家推断这是用来支撑木质结构的小啮合处。在建设的过程中,为了支撑刚建好的拱顶,建筑师们在顶棚处搭起木质的架子,等待黏合石块的灰浆变干。此外,有关灰浆的使用也是当时建筑学的一大创新,在没有钢筋混凝土的12世纪,越高的建筑就面临越大的倒塌风险。传统的罗马建筑会将石块直接摞在一起,但是石块与石块之间的切面不可能是完全平整的,因此,地表的震动就会直接传入石墙,进而增加坍塌的风险,灰浆在这种情况下会起到缓冲作用。要知道,看似四平八稳的大教堂其实每天都在晃动,且不说历史上的数次地震,近代战争中的轰炸,甚至是巴黎如今的地铁都在将震动源源不断地传输到教堂的墙壁,多亏了灰浆的减震功能,大教堂才能屹立数个世纪。

数次修复:坚硬石墙中流动的历史

从中世纪开始,大教堂的修建与翻新就从未停止,它就像一张光盘一样将发生过的事情刻录进自己的身体。这次大火用意想不到的方式为各界学者打开了一扇通往过去的门。

在针对掉落碎石的清理过程中,专家们发现很多石块上都刻有“x”的字样,这些标记通常出现在两块相邻石块上,并且多位于它们相接触的那一面。为了搞清楚它的用途,历史学家前往同为哥特式的桑斯主教座堂查找资料,结果发现了同样的标记。原来,这是一种中世纪建筑师们的沟通方法。在信息不通畅的12世纪,石匠在靠近采石场的小作坊里打磨石块,然后将成型的石砖运到巴黎,再由大教堂中工作的泥瓦匠砌入拱顶。然而,在通讯不畅的情况下,泥瓦匠如何知道一块石砖应该被放到哪里呢?这些小标记的作用,就是石匠在向泥瓦匠传递信息,相同位置的标记意味着两个相互连接的表面,而没有标记的一面则通常朝外。对石砖的研究不仅有助于对拱顶的重建,也让历史学家对中世纪手工业者的工作方式有了更深入的了解。

文艺复兴时期,哥特式艺术被视作“野蛮人的作品”,华丽的巴洛克风格占据上风,精美的挂毯覆盖了朴素的墙壁。18世纪中叶,教士们认为彩色的玻璃花窗影响了教堂的采光,于是,除玫瑰花窗外,其余玻璃窗都用白色玻璃取而代之。法国大革命期间,圣母院由于其宗教属性遭到了一定程度的破坏,位于立面国王画廊中的犹太国王雕像因被误认为是卡佩王朝君主而遭到斩首,部分残存的头像于20世纪70年代被陆续找到,人们随后将其修复还原。1840年,大教堂面临倒塌的风险,于是26岁的法国建筑师维欧勒·勒·杜克开始了对其长达19年的修复。他大刀阔斧地使用当时的最新技术加固并改造大教堂,此举在当时激起了一定争议,但是勒·杜克却不以为然,他认为如果中世纪的建筑师们拥有他现在的科技,肯定也会不假思索地使用。在2019年的大火中,最令人心痛的画面可谓是熊熊燃烧的塔尖倒下的那一瞬间,这个木质建筑实际上正是勒·杜克的杰作,原本建于13世纪的中世纪塔尖因为年久失修,在18世纪已经被拆除,勒·杜克从奥尔良大教堂中获取灵感,重建了这座96米高的尖塔。

在本次修复过程中,来自马赛的计算机专家为尽可能还原在大火中不复存在的建筑作出了贡献。计算机专家们用无人机对整个废墟进行扫描,再对地上的所有碎屑进行编号,然后用远超人脑能力的算法分析每一块碎屑可能的掉落轨迹,以找出它们从前的位置。这一技术在针对拱顶的修复中起到了重要作用。经过讨论,修复组决定不再使用掉落下来的石块碎片,而是重新打磨与中世纪样式相同的石砖,按照复古的方式用新材料重建拱顶。就像200年前的勒·杜克,21世纪的研究者们也为大教堂注入了新鲜血液。

光影与韵律:古今交织的视听盛宴

13世纪的信徒走进大教堂,体会到的是一种远离世俗的平静。大教堂的设计最初就是为了这种“远离尘世”之感。冰冷的石墙阻挡了大部分室外的冷与热,经由彩色花窗折射的太阳光为室内的空气涂上了一层暖色,光影的变化使人觉得掉进了万花筒,空间仿佛被扭曲,时间好似被延长。硕大而空旷的内部空间构成了完美的扩音器,祭台旁唱诗班的声音如同清泉碰撞河底的碎石,空灵而清澈地萦绕在廊柱之上。对于中世纪的信众,这里就是最接近天堂的地方。

在圣母院修复过程中,工作人员通过脚手架爬到巨大的管风琴后面,近距离观察美丽的玫瑰花窗。艺术史学的研究者很快就在不同颜色、不同样式的玻璃上看出了不同时代的修复痕迹。实际上,有关玻璃花窗的修复与清理从来都没有停止过,近些年,由于空气污染,玻璃花窗已逐渐变得暗沉,而火灾使得这些灰尘变成了一层硬壳,附着在花窗上。因此,修复工作的主要目的就是在尽可能不损坏彩绘玻璃的前提下剥离这层硬壳,还原它们绚丽的光彩。

1831年,大文豪雨果发表了长篇小说《巴黎圣母院》,提示人们这座纪念碑式的建筑所代表的历史与传承。故事中的卡西莫多因为生理缺陷而终日藏在钟楼上,将自己短暂的一生奉献给了圣母院的钟声,在一个没有手表的年代,钟声指引着整座城市的生活节奏。科技发达的今天,敲钟人的职业已被历史长河湮没,各大城市的教堂钟楼也已实现电子自动化,沉稳的钟声仍会定时响起,与马路上汽车的声音混杂在一起,给繁忙的城市带来古与今的碰撞。

巴黎圣母院有3扇著名的玫瑰花窗,在教堂的侧立面、耳堂、回廊等处,也分布有许多彩色花窗,为教堂内部提供采光并营造神圣的氛围,构成了丰富的视觉艺术效果。

在修复工作中,有一个部门专门负责大教堂声音的研究。声景(Paysage sonore),最初被用于城市规划和建筑设计,在修复工作中则被用来记录大教堂的声音图景。这一项目不仅针对教堂钟声,还有中殿的回声,甚至是打磨石砖的声音,一切都被记录下来,既是对大教堂过去历史的回望,又是留给未来研究者的宝贵财富。

巴黎圣母院是法国文化的瑰宝,更是人类文明的财富,这座800多岁的建筑担负着厚重的历史,也焕发出新世纪的活力。如今的大教堂作为旅游胜地,每天都会接纳来自世界各地的游客,无论你是否了解那些隐藏在廊柱和拱顶上的故事,都会感受到数个世纪艺术与美的召唤,这或许就是大教堂砖石与瓦砾间的记忆与传承。

(责编:刘婕)