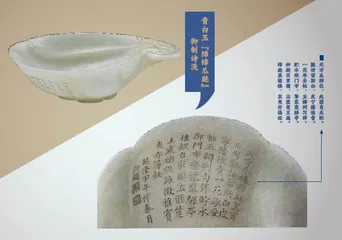

博雅玉器,青白玉“绵绵瓜瓞”御制诗洗

作者: 王春城乾隆皇帝嗜玉成癖,他在收藏古代玉器的同时,还不遗余力地创作新品种,使乾隆年间的玉器制作水平,达到了中国历史上玉器制作工艺的顶峰。不惜工本、精雕细琢的“乾隆工”应运而生,在追求传统琢玉尽善尽美的同时,也接受了外来文化的影响,引进和仿制了外域的玉质艺术品,其中最著名的就是“痕都斯坦”玉器。

玉薄如纸

痕都斯坦玉器产生发展的历史脉络,并不十分清晰,但其作品的艺术风格,具有明显的阿拉伯艺术特征,以及受波斯艺术的影响,是可以肯定的。据美术史学家杨伯达先生考证痕都斯坦玉器进入清宫内廷,应在乾隆十六年(1751)至乾隆二十四年(1759)之间。故宫博物院李久芳先生考证痕都斯坦玉器进入宫廷的时间是在乾隆二十一年(1756),统治新疆南部的大小和卓曾遣使贡进玉盌一件,这是清代具有阿拉伯艺术风格的玉器首次进入内廷。自此以后,痕都斯坦玉器源源不断通过呈贡、贸易等途径进入宫廷。因其器形独特别致、胎体薄如蝉翼、纹饰具有浓郁的异域风格,备受乾隆皇帝青睐。他不仅亲自考订了“痕都斯坦”的译名,还写了数十首赞美痕都斯坦玉器的御题诗。据中国台北故宫博物院邓淑苹先生统计,在《清高宗(乾隆)御制诗文全集》中,诗题有“痕都斯坦”字样的共约五十六首,但综合诗题、诗的内容等判断,述及自新疆地区贡入清廷玉器的诗与文共七十二首(篇)。

其内容大多为乾隆皇帝对痕都斯坦玉器的赞美之词。有赞美痕都斯坦玉器工艺细致精妙,如“痕都捞玉出河滨,水磨磨成制绝伦”“细如毛发理,浑无斧凿痕”。还有赞美痕都斯坦玉器胎体玲珑薄透,如“在手疑无物,定睛知有形”“西昆玉工巧无比,水磨磨玉薄如纸”。也有赞美痕都斯坦玉器器形、纹饰独特,如“玉瓢一握如瓜瓣,有蒂有叶还有花”“半匡芰荷叶翻上,一朵薝蔔花承底”。

但也有与上述诗句不尽相同的,比如这首作于乾隆三十九年(1774)题为《咏痕都斯坦玉瓜瓣饮器》的御题诗:“天方瓜样伙,此器肖瓜形。瓤讶留斯白,皮宁藉彼青。一花承妥帖,五瓣列匀停。贮水郑门市,擎浆裴驿亭。种疑召家圃,泣匪楚王庭。绵瓞(dié)虽徵雅,宾夷亦惕经。”这首御制诗虽然前三联是描述一件痕都斯坦玉器的形、色、纹,但后三联则是借题发挥,彻底走出了单纯对痕都斯坦玉器形、色、纹赞美的窠臼。

这首御题诗琢刻在一件痕都斯坦风格的青白玉洗上,现藏于首都博物馆。它的用料正如乾隆皇帝御题诗中所说“皮宁藉彼青”,是和田青玉中品质最高的。说它品质高,主要有二:其一,玉色是明亮而柔和的天青色,与常见的和田青玉的青色中或多或少有些黄或灰的色调不同,没有丝毫的喑哑和灰暗,和白玉相比又多了些许石的沉着与水的灵动;其二玉质纯净细腻而又温润如脂,除了器口部有一处长2—3厘米的绺裂(裂纹从里面一直裂到外面)外,通体再无任何瑕疵,透过玲珑微透的器壁,可以看到玉料内均匀地布满了星星点点美丽的石花。琉璃等人工材质,虽以纯净见长,但若薄透,内中则空无一物,索然无味。天然材质,若石花太重,不仅影响材质的细腻,也会使其颜色喑哑,缺乏生动和灵气。痕都斯坦玉器多选择青玉、碧玉成器,喜欢采用镶嵌彩色宝石等工艺,或许是用来弥补器壁薄透对质感美的影响吧!

试想青白玉“绵绵瓜瓞”御制诗洗内若注入乳白色的液体,宛如一枚剖开的瓜,青青的瓜皮包裹着白白的瓜瓤,而在瓜蒂上附着的叶子和瓜下盛开的花朵,都带着从瓜蔓上刚刚摘下的清新和鲜美,与乾隆御题诗前三联十分地贴切。但乾隆皇帝写诗并没有停留在对这件痕都斯坦玉器外形的描述和赞美上,接下来,引经据典地宣扬他的帝王之术和道德说教。“贮水郑门市,擎浆裴驿亭”,一句一典,暗藏玄机。

“贮水郑门市”,典出东汉班固撰《汉书·盖诸葛刘郑孙毋将何传》。郑崇出身名门望族,汉哀帝时官至尚书仆射,为官正直,敢于直谏,后因反对汉哀帝封傅太后从弟为侯等事,得罪于傅太后,遭汉哀帝指责讥谤:“君门如市人,何以欲禁切主上?”崇对曰:“臣门如市,臣心如水。”其结果是“上怒,下崇狱,穷治,死狱中”。

郑崇以“臣门如市,臣心如水”,表明自己虽身在高位,处宦海风云之中,但为官廉正,心境像水一样清白纯净。乾隆皇帝在此显然是要彰显郑崇清白为官的政治品格和清静如水的人生境界。

瓤讶留斯白,皮宁藉彼青。

一花承妥帖,五瓣列匀停。

贮水郑门市,擎浆裴驿亭。

种疑召家圃,泣匪楚王庭。

绵瓞虽徵雅,宾夷亦惕经。

“擎浆裴驿亭”,典出后晋刘昫撰《旧唐书·裴炎传》。裴炎辅佐皇太子李显,后因反对太后武则天临朝称制,与武氏矛盾日深,于武则天光宅元年(684)被诬以谋反,处斩于洛阳都亭驿前街。乾隆皇帝在此告诫臣下,要扎紧道德的篱笆,抗拒诱惑。

以上典故,均以人臣忠诚不贰、贞良死节为主题,反映出乾隆皇帝作为封建社会最高统治者,为了加强皇权,除了用“法”“术”“势”来统驭臣下,以诗文的艺术形式,传达出自己的意念,教化臣下,以达到“润物细无声”的效果。

最后一联,乾隆皇帝又回到器物本身“绵瓞虽徵雅,宾夷亦惕经”。“瓜瓞绵绵”一词,出自《诗·大雅·绵》,讲述了一个民族迁徙、繁衍、昌盛的故事。“瓜瓞绵绵”后来演变成一个祝颂子孙昌盛、繁衍不绝的吉祥词。在这里乾隆皇帝望形生意,以此赋予器物以美好的器名和寓意。

器物的定名

清史学者戴逸先生在评论乾隆皇帝时,说他是一个“既仁慈,又残暴;既英明,又短视;既充满巨大智慧,又浅薄虚荣的帝王”乾隆皇帝所作诗文虽多,但多为应时应景之作,没有太多的文采。但乾隆皇帝主张诗以言志,贵有神韵。通过解析这首琢刻青白玉“绵绵瓜瓞”上的御制诗,我们可以看到乾隆皇帝寓于诗中的为君为臣之道,以及以器为用,以诗为记,以史为鉴的创作理念。

青白玉“绵绵瓜瓞”御制诗洗只是沿用了博物馆文物账上的旧名或俗称,揣测原定名者一方面根据其造型和大小未必适合作饮器,另一方面定名为“洗”,作为文房用具,更显高雅,并因其形如瓜而乾隆御题诗中有“瓜瓞”二字,采用此名。可是根据《清高宗(乾隆)御制诗文全集》四集卷九所记,乾隆皇帝曾明确将其定名为“痕都斯坦玉瓜瓣饮器”。

笔者认为,无论是从乾隆皇帝定名为“饮器”,还是今人定名为“洗”,都是出于臆度,器物的原始用途和名称,已无人知晓。但根据目前存世的痕都斯坦玉器多是杯、碗、盘、盒等实用器的事实和乾隆皇帝这位痕都斯坦玉器收藏家、研究者的观点,以及参照中国台北故宫博物院同类型器物的定名,将此器定名为“青玉瓜瓣杯”也许更确切些。

(责编:马南迪)