日本绘卷中的文化心理

作者: 漆麟中日古代交流史上,阿倍仲麻吕大概算是中国人最为熟悉的日本人名之一了。日本奈良时代遣唐使阿倍仲麻吕(698—770),于717年作为第9次遣唐使成员之一渡唐,留学长安,在太学学习一段时间后,经举荐(一说经科举)被录用为官吏,唐名晁衡(或朝衡),在唐为官40余年,经玄宗、肃宗、代宗朝,官至正三品,于770年在唐土去世。在唐期间他虽几次意欲回归日本,但或因天时或因人事,终未能如愿。历史的一面是如此,世人却还创作出了其另一面——逸闻传说。它们看似荒诞不经,但其形成的语境背景和文化心理正也是历史的一种真实。

《吉备大臣入唐绘卷》

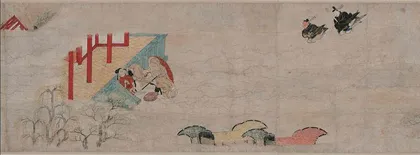

近日读历史学家黑田日出男所著《从绘画史料读历史》(筑摩书房,2007年12月),其中有一章解读《吉备大臣入唐绘卷》(12世纪至13世纪,波士顿美术馆藏)。绘卷情节大致根据《江谈抄》(成书于12世纪初的日本平安时代话本)中的传说逸话《吉备入唐间事》绘制,故事如图(1-3)。

历史上的吉备真备(695—775)和阿倍仲麻吕同为第9次遣唐使留学生,于717年入唐,在唐18年,习诸学皆有造诣,在735年4月携大量典籍回到日本。此后,吉备受日本朝廷重用,虽历宦海沉浮,仍然官至右大臣(相当于右丞相)。吉备还在752年以副使的身份随第12次遣唐使团再次入唐。此时,阿倍仲麻吕已在唐为官,给予了吉备诸多便利。翌年,吉备归国之际,大唐鸿胪卿蒋挑捥同行至扬州,算是当时相当的礼遇了。吉备同鉴真同乘一船由苏州出发,漂流至屋久岛,辗转回到日本。而同时出发的阿倍仲麻吕等人所乘海船几经波折,未能抵达日本,最后在755年折返长安。

吉备大臣在高楼中会见阿倍仲麻吕所化身之赤鬼

吉备真备往使大唐,唐人深恐其才艺卓越,遂将他幽禁于高楼之中,期望楼中饿鬼以吉备为食。夜黑风高之中,饿鬼如期到来。吉备先以隐身符藏身,再令饿鬼着衣冠,正经来见。饿鬼倒也听话,果真整备衣冠来见。这饿鬼不是别人,正是著名的遣唐使阿倍仲麻吕(在此故事中,他因唐人妒其才而遭遇饿死的结局,已变为大唐的鬼)。在吉备的法术下,阿倍鬼不但不加害于他,反而变为吉备的护法。

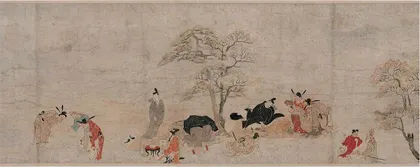

吉备大臣与阿倍鬼利用飞行术潜入宫中

大唐皇帝见吉备不死,大为吃惊,又让吉备读《文选》(中国现存最早诗文总集,由南朝梁武帝的长子萧统组织文人编纂)。吉备在阿倍鬼的帮助下,利用飞行术潜入宫中,偷听博士们读《文选》。当皇帝派来的敕使至高楼中意欲以《文选》为难吉备时,见楼中四处散放着抄有《文选》的纸卷,大为吃惊。敕使问道:“日本也有此书?”大臣答曰:“此书传入我国已有经年,说到《文选》,那是人人皆能口诵。”敕使黯然离去,报告皇帝此计不成。

吉备大臣与大唐国手对弈围棋

皇帝又想以棋艺胜负来羞辱吉备。尽管阿倍鬼教了吉备围棋规则,但对手是大唐名手,形势对吉备十分不利。将败之际,吉备急中生智,竟吞下一枚棋子。大唐官差让吉备喝下泻药,吉备却以法术使得吞下的棋子并不外泄。大唐名手无法,只得认输。皇帝的最后一策是请出宝志和尚,令其作出极难解的预言诗《野马台诗》(自8世纪以来流行于日本的预言诗,假托中国南朝梁之宝志和尚所作),让吉备解读。这一次,宫中彻夜戒备,并布下结界,保证宝志和尚专心作诗,阿倍鬼也近身不得。吉备绝望之际,只得向日本国的神佛祈祷。于是从房顶上降下神奇蛛丝一缕,吉备顺蛛丝读去,竟解开了《野马台诗》。皇帝恼羞成怒,决意将吉备幽闭高楼将其饿死。阿倍鬼又显神通,协助吉备使法术封住日月,世间一片黑暗。皇帝和宫内人等皆大惊失色,请来占卜师问其原因,得知是吉备所为。皇帝实在无法,只得同意吉备归国。由此,日本国内便由吉备从唐土传来了《文选》、围棋和《野马台诗》。

吉备真备和阿倍仲麻吕都是当时日本杰出的人物,至大唐求学并有所成。在大唐来说,万邦来朝是一种理所当然,对外邦前来问道求学之人,绝不至嫉贤妒能而要将其幽禁高楼并饿死。那么,日本后世造出吉备真备和阿倍仲麻吕的传说,又是出于一种怎样的文化心理呢?

《是害房绘》

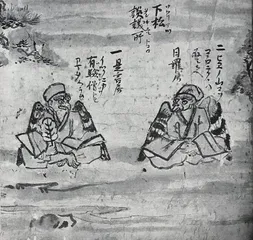

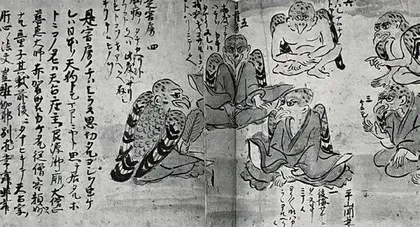

无独有偶,近日在京都国立博物馆中得见绘卷《是害房绘》(京都曼殊院本,14世纪),绘卷故事来自《今昔物语集》,描写反佛道的妖怪天狗与僧佛之争,似乎写出了同样的心理。情节大致如图(4-8)。

这幅绘卷为民间画师所作,场景调度安排生动有趣,台词与绘画交错有致,卷中的天狗们全无狰狞面目,倒是拟人化得十分滑稽可爱。是害房被描绘成一个有些傲气和倔强的老者形象,他被日本众天狗说教的画面尤其令人忍俊不禁。而中日的天狗们,因反佛法是友,又因各为其国是敌,但最终承认佛法之海量而友好互助,其中三昧耐人寻味。

文化心理

无论是绘卷,还是绘卷所依据的物语文学,观者与读者都会有自己的解读和观感。黑田日出男在《从绘画史料读历史》一书中,重在解读《吉备大臣入唐绘卷》中所体现的“鬼”的观念以及平安时代的日本人对大唐图景的想象。在当时的日本,作为“异域”的大唐既是憧憬的对象,又是令人恐惧的存在。于是,在精神上“战胜”大唐便成了文化表象产生的心理动因。而绘卷《是害房绘》中又以天狗为形象的载体,同样描绘了“战胜”强者的故事。在这一文化心理的双面镜中,争强好胜与弱势恐惧常常异体同心。试想一方在竭尽全力地想出战胜的方法,而另一方对于这种“被打败”只付之一笑,这其中的强弱是否不言而喻?

大唐天狗是害房与日本天狗日罗房在比睿山脚会谈

大唐天狗首领是害房在中土已经打遍天下无敌手,于是在村上天皇康保三年(966)春飞来日本,打算挑战日本各位高僧护法。是害房到了京都,由当地爱宕山天狗日罗房负责接待。

是害房为良源座主手下童子所擒

是害房得知京都比睿山地位相当于大唐五台山,于是上比睿山挑战。首先余庆律师(佛教中的持律者、通晓戒律之僧)下山,以铁火轮击退了是害房。余庆去后,日罗房又跑来鼓动是害房继续挑战。于是,是害房又向寻禅权僧正、良源座主等叫阵,却都败下阵来。

日本天狗们为是害房疗伤

日本天狗们还是颇为善良,将受伤的是害房抬到贺茂川医治。伤愈后,是害房转变态度,大力称赞日本及日本佛教。

是害房归国送别会

在他归唐前,众日本天狗还为其举办了送别会。

日本天狗们规劝是害房

最后,是害房飞回大唐,众日本天狗也各回各处,故事圆满结束。

在翻阅《天狗草纸·是害房绘》(《日本绘卷物全集》第27卷,角川书店,1978年3月)时,读到美术史家梅津次郎(1906—1988)的编后记,文中写道:“至江户时代,《是害房绘》被不断传抄摹画,显示出世人对这一故事的极大兴趣;究其原因,正是因为日本的佛家面对中土大唐抱着一种边地小国的劣等感,用今天的话来说即一种情结,《是害房绘》正是对此情结的一剂安慰剂;而《吉备大臣入唐绘卷》也是出于同样的心理而创作。”

上述解读正支持了我对这两件作品异曲同工之处的考虑。当然,我所联想更多的是世间人们不变的文化心理情结。诚然,无论是“鬼”还是妖怪似乎都可视作近代以前易于生产迷信社会的一种产物。然而,人心并不如技术般革新得那么快,同构的文化心理所拥有的威力常常不容小觑。梅津在编后记的最后指出,现代日本人对此有必要进行认真的反省。而前述黑田在书中的论述虽止于近代以前的事例,亦在最后提出了警示性的疑问:今天的日本人是否能做到真正视他者(常常也是强者)为平等的对象而进行交往呢?我想,日本的学者能坦然面对历史上曾为弱者的现实,并对其进行反思,是真正在文化心理上迈出了成为强者的一步吧。

(责编:李玉箫)