错误其实没那么可怕

作者: 王莉文

女儿前段时间参加了一堂互动戏剧课《零错误小孩》,与一个叫对对的女孩沉浸式互动。对对因为从不出错,被称为“零错误小孩”。可在一次画画比赛时,她不小心打翻墨汁弄脏画纸,晕了过去。戏剧老师让孩子们想办法帮助她恢复过来。“也许你可以在弄脏的地方画一个黑色的苹果。”对对终于睁开眼睛,对孩子们说:“谢谢你们的鼓励,我试试看!”

一个“墨点”是错误,却也成为创造力的支点——孩子们一起在“墨点”上作画,并创作了“错误小诗”。在大家的帮助下,对对获得了最佳创意奖。虽然对对失去了“零错误”的光环,但也打破了“零错误”的枷锁。孩子们也懂得了:害怕犯错只会停留在原地,勇敢尝试则会一直向前。

作为家长的我,内心的感触是:大人总是不希望孩子犯错,但自己又是否能做到呢?如何悦纳错误,这背后离不开逆商的培养。

逆商的养成

逆商,也叫挫折商、逆境商,由美国职业培训师保罗·史托兹在20世纪90年代提出。他也是逆商测评和相关工具的开发者,长期为斯坦福大学、麻省理工学院等知名高校以及宝洁、微软等企业提供咨询服务。他首次提出“逆商”的《逆商》一书,被翻译成17种语言,广泛应用于教育和企业管理领域。

为什么面对逆境,有人能够取得成功,而有人却陷入失败呢?保罗·史托兹在书中给出答案:“其根本原因就在于他们迎接挑战、克服困难的能力不同,即逆商不同。”他同时指出:相较于情商、智商,逆商更侧重于衡量一个人面对逆境时的反应方式和摆脱困境、超越困难的能力,它既是一种测量工具,也是一种生活方式。生活好比登山,保罗·史托兹在书中将登山者划分为三种:放弃者、扎营者、攀登者。放弃者(10%):选择在山峰面前退出;扎营者(80%):选择在登峰过程中停下,躲避可能的逆境;攀登者(10%):选择终生努力攀登,不断自我成长。成为攀登者,就是“逆商”的心法和内核。

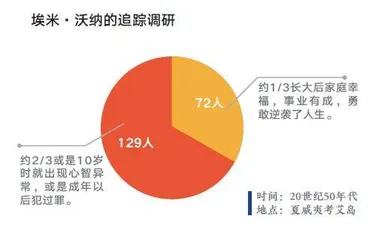

儿童心理学家埃米·沃纳(Emmy E. Werner)于20世纪50年代对夏威夷考艾岛上的201名儿童持续跟进32年,这群孩子都生长在这座贫穷的小岛上,遭遇人生成长的“超级路障”:有的在底层挣扎、有的经历巨大的家庭变故、还有的长期遭遇各种虐待。沃纳发现,他们中有三分之二(129人)或是10岁时就出现心智异常,或是成年以后犯过罪。但还有约三分之一(72人)长大后家庭幸福,事业有成。

通过进一步研究,沃纳找到后者群体的共同特质:高逆商。他们清楚自己所处的不幸,并勇敢面对;面对困境尽快适应调整,不自暴自弃;坚信困难只是暂时的,未来由自己掌控。这项研究证明:逆商越高,越能适应逆境,高逆商对人生许多方面能起到积极作用。比如:逆商越高,个体体验到的消极情绪越少;罹患身心疾病较少,往往更加健康长寿;同时对未来的职业发展也有促进作用。

逆商高的孩子会把错误当成一座进阶的台阶,逆商低的孩子则将它视作一堵无法翻越的高墙,内心满是“我不行”的挫败感,并形成恶性循环。如果理想化地追求“零错误”,拒绝与错误 “对话”,也就在无形中放弃了逆商的养成机会。

从错误中学习

美国著名心理学家爱德华·桑代克在1898年做过一个经典的迷笼实验:他设计了一种箱体,将一只饿猫放入其中,箱子外面一块诱人的鱼肉作为奖励。猫需要通过按压箱中的杠杆来打开门,以获取食物。最初,猫只会进行随机的动作,偶然触动杠杆而成功开门。随着实验的反复进行和不断尝试,猫逐渐学会在进入箱子后直接按下杠杆,成功赢得自由和食物。

基于这个实验,桑代克认为学习实质就是在不断尝试错误中逐渐形成的“刺激与反应”之间的联结,并提出了三个关于学习的重要定律:准备率(学习过程受到学习者的准备程度的影响)、练习率(强调反复学习对学习的重要性)、效果率(强调学习结果对学习的影响)。

桑代克的学习理论是教育心理学史上第一个比较完整的学习理论,对后来的行为主义心理学家产生了很大影响,如华生(1878—1958)和斯金纳(1904—1990),他们进一步发展了条件反射和操作性条件作用的概念。

通过桑代克的猫实验,我们可以明白一个道理:学习是一个逐步积累和优化的过程,而错误是学习过程中不可避免的一部分。鼓励尝试、接受错误、积极反馈、汲取经验,可以“熟能生巧”,达到精通。

美国考皮尔公司前总裁F·比伦提出的“比伦定律”认为:任何工作都是在改正错误中学会进步的,错误越多越能进步,因为失败也是一种机会,能从中学到经验。正如美国通用电气公司创始人爱迪生所言:“通向成功的路就是把你失败的次数增加一倍。”

父母和孩子都是第一次角色扮演,应该是一场双向奔赴,追求完美的路上,不妨放慢一点脚步,等一等在错误中历练的灵魂。

如何培养逆商?

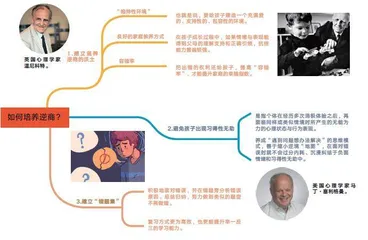

现在大家都特别爱说松弛感,松弛感从何而来?英国心理学家温尼科特(1896—1971)认为:当孩子做错事时,要给孩子提供一个“抱持性环境”,也就是说,要给孩子建造一个充满爱的、支持性的、包容性的环境。

某天我打开冰箱拿水果,手一滑,一盒桂圆掉了下来,散了一地,女儿看见了,急忙蹲下来帮我捡。那一刻,我很想对女儿说一句对不起。试想,如果是女儿把水果散了一地,我会怎么做?女儿犯错我总是第一时间出来指责,而我犯错的时候,女儿只是跟我站在一起,共同改正。

有研究发现:良好的家庭教养方式与个体高逆商呈正相关。在孩子成长过程中,如果情绪与表现能得到父母的理解支持和正确引领,抗挫能力普遍较强。开明睿智的父母,就是孩子从容应对逆境的最大底气。父母最容易犯的错,就是不允许孩子犯错,但其实出错就是一种尝试,错误就是成长路上最好的礼物。

在育儿道路上,我们要避免孩子出现习得性无助。这是美国心理学家马丁·塞利格曼于1967年提出的心理学概念,是指个体在经历多次消极体验之后,再面临同样或类似情境时所产生的无能为力的心理状态与行为表现。

在孩子漫长的学习生涯中,每一次错误都有积极的意义。如果孩子养成“遇到问题想办法解决”的思维模式,善于缩小逆境“地图”,在面对错误时就不会过分内耗、沉浸纠结于负面情绪和习得性无助中,而是致力于如何解决问题,做一个“输得起”的人,这样人生会变得很豁达。

帮助孩子建立一套错题集,和孩子说:“你的错题集越厚,我越高兴,这都是你的学习成果,帮助你检验学习中的漏洞。”孩子在这样的悦纳和支持下,可以更积极地面对错误。事实证明,这种复习方式更为高效,也更能提升举一反三的学习能力。我们的人生也该贯穿这样的哲理:不在同一个坑反复摔倒,就是成功。

(责编:南名俊岳)