白茶饼里的门道

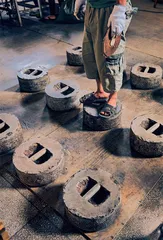

作者: 杨多杰白茶压饼,是非常晚近的事情。其实紧压茶的历史,比白茶悠久多了。陆羽《茶经·二之具》里记载的“规”“承”“檐”等便是制作茶饼的工具。先将“檐”铺在“承”上,再把茶模放在“檐”上,就可以压制茶饼了。压制成饼后,可以很方便地取下来,再继续做另外一个。宋代流行的龙团凤饼,仍然延续着这种工艺思路。明清之后散茶盛行,紧压茶才慢慢不再是茶界的主流。

白茶压饼好处多

正所谓“礼失求诸野”,后来紧压茶的工艺主要流行于边销的黑茶之中。像湖南的茯砖、湖北的青砖,云南的普洱,或砖或饼,还都保持着将茶紧压后销售的习惯。

从如今黑茶多采用紧压的工艺来看,其目的主要有三:第一,利于运输。众所周知,不管是茯砖、青砖还是普洱,都是主销边疆甚至境外。万里茶路,崎岖难行。茶叶又太过酥脆,既不便于运输,又容易破损。紧压成砖饼之后,搬来运去再也不怕碰碎了。与此同时,运输自也是便捷了许多。

第二,利于仓储。黑茶类,属于后发酵茶。一半的风味形成于厂房,一半的口感转化于库房。由此,仓储变得必不可少。但一大包一大包的茶叶,分量没多少,可是真占地方呀。紧压之后的茶叶,仓储压力一下子少了很多。

最后,利于销售。我记得小时候去老字号张一元买茶叶,最爱看的就是售货员称茶。那时的售货员各个是能人,嘴里问好了你要多少,手里同时就从大茶箱中抓茶称秤。但即使再熟练,称茶总是个费时间的事情。以至于,我每次去买茶叶都要排队。要是紧压茶,情况就不同了。一饼一砖,都是固定的斤两。说好了要几饼,直接出货就好。

以上三点,恰巧都与白茶的属性相吻合。白茶可久存,且愈存愈佳。要是太占空间,仓储成本自然要直线上升。至于出货销售,自然也难逃称茶之苦了。白茶压饼,便可将上述问题一揽子解决。

白茶大批量压饼,具体起始于哪年哪月哪日?这可没人说得清。毕竟,开始也只是茶商自发性的民间行为而已。于2015年7月3日发布,2016年2月1日实施的《紧压白茶》国家标准,算是对草根白茶饼的首次官方认可。其中对紧压白茶的定义为:“以白茶(白毫银针、白牡丹、贡眉、寿眉)为原料,经整理、拼配、蒸压定型、干燥等工序制成的产品。”至此,白茶饼正式被官方认可。

白茶压饼风味佳

白茶饼,改变的不仅仅是造型。更为重要的是,白茶压饼后,口感会与散白茶风格迥异。即使茶汤未入口,汤色上已能看到明显的不同。像紧压的白毫银针茶饼,汤色杏黄明亮。紧压白牡丹,汤色略深,呈现橙黄明亮。至于紧压寿眉,汤色深黄,其中还要透露出些许的红色,

即使以颜色最轻的紧压白毫银针来看,汤色也要从杏黄色起步。而杏黄色,是三年左右的寿眉散茶才能具备的汤色。以同样年份和等级的茶来看,紧压白茶要比散白茶,汤色至少深沉一个色号。

不仅汤色“深”,口感上白茶饼也更“厚”。紧压白毫银针,滋味浓醇中带有明显的毫香。紧压白牡丹,口感醇厚,毫香若隐若现。紧压寿眉,口感浑厚饱满,喝起来最为过瘾。

散白茶的口感,亚似凌波仙子,具有一种灵动鲜活之美。白茶饼的口感,更像古刹老僧,自带一股深沉厚重之韵。散白茶,喝的是通透。白茶饼,喝的是韵味。

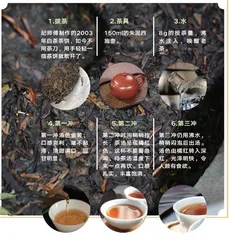

我泡白茶饼,一般都会随手撬一块丢进侧把壶(壶把为横柄,亦称横柄壶)。重量不太计较,但总要在8g上下。沸水浇下去,第一冲时间要刻意拖长一些,以便于紧压的茶饼得以舒展。有时候故意泡久一点,会带一丁点的苦。但茶汤仍是浓稠无比,口感似丝绸,很容易下喉。白茶饼陈放的年份越久,口感中的滑顺感就越明显。白茶饼,是笔者常备身边的口粮茶之一。

有人说白茶饼冲泡的茶汤,自带着一股枣香。的确如此。但若单单用枣香来形容白茶饼的茶汤,我觉得又有些不够贴切。制作工艺中的蒸压与干燥,造就了它极其复合的口感。

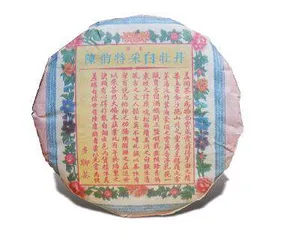

2003年牡丹茶饼

笔者收藏的年份最久的白茶,是一款2003年的白牡丹茶饼。据制作这批茶饼的茶师老纪跟我讲,这是曾经让他特别“糟心”的一批茶。当年制作这批茶时,用的是福鼎大白而不是福鼎大毫,而且一律是精细采摘,完全够如今一级白牡丹的水平。精制时老纪师傅不仅用了炭焙,而且还特意拉长了时间。这样做虽然费工费时,但茶汤也会更加厚重甜润。过了这么多年,这款老茶看起来,还是要比一般白茶更乌亮一些。不明就里者,以为是陈化后的表现。其实这是精细炭焙后的工艺痕迹。

按说这个茶树品种、级别,再加上这份制茶匠心,这批白牡丹茶放到今天绝对是抢手货。可当时流行的是铁观音、大红袍,白茶根本没人认。老纪师傅费了半天劲,这批精采、精制、精焙的高等级白牡丹最终还是滞销了。纪师傅的这批好茶,也就积压在了库房的角落。

到了2006年,福鼎茶区从外地学来了压饼的技术。因为这时候普洱茶饼已经火了,所以纪师傅想着蹭上这波热度,就把存了三四年的白茶又拉去压饼了。可是普洱茶饼火了,不代表福鼎白茶饼能火,结果这批白茶饼仍然卖不出去。更要命的是,当年福鼎的压饼技术是从云南学回来的,还没有和白茶的特性相结合,轻重掌握不好,压出的白茶饼极其硬实,刀砍斧剁皆奈何不得。这下就更没人要了,纪师傅一赌气把它们都扔到了库房的最深处,一放就又是十年。直到2016年我偶然发现这批茶,一口气全部收藏了下来。二十来年,白茶产业突飞猛进。当年滞销的产品,如今已成了见证白茶发展的重要物证。

当年笔者在广播电台做节目时,经常会有听众问:“您认为是散白茶好,还是压饼白茶好呢?”答:“没法比较。这好像问您,是炸鸡好吃?还是烤鸡好吃?做好了都好吃,做不好都难吃!”听众追问:“如果一定要选一种呢?”答:“成年人不做选择题,两个都要。”

(责编:马南迪)