多尔衮大同“斩城”

作者: 安梁

“旧府荒城内,颓垣只四门。先朝曾驻跸,当日是雄籓。䌽帛连楼满,笙歌接巷繁。一逢三月火,惟吊国殇魂。”康熙三年,复国无望的顾炎武散尽家财,走遍晋冀鲁豫,凭吊大明遗迹。行至大同,登高望远,但见满目疮痍,遂有此诗。他不禁回想起,明武宗正德皇帝朱厚照(化名朱寿),自封“威武大将军”,巡行西北,就曾驻跸大同。群臣以彩帛搭帐,奏响笙乐,烹羊送酒,一幅繁华景象。此刻断壁残垣、山河破碎,与往昔不可同日而语。

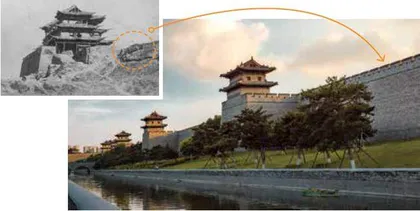

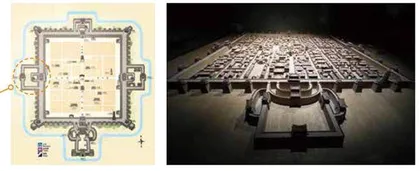

去年深秋,我登上大同城墙,登高怀古,看到的却是另一番景象。历朝历代,城墙往往区隔出两个世界,城内是官衙商坊,城外是荒村野岭。今时今日,城墙变作繁华都邑的一处景观,4座城门与门楼、角楼、望楼一道构成恢宏气象。青石灰砖之外,车水马龙、高楼林立,城墙更似繁华城市的血脉,而非坚硬外壳。但当突如其来的雨雪落在身上,这座古城封刻在寒冷之中,就如同书里走出明末清初的兵荒马乱,彼时大同城墙见证的战场主角正是一代枭雄姜瓖。

姜瓖何以叛降无常

姜瓖的人生轨迹,与同时代枭雄吴三桂有诸多相似之处。他出身武人世家,祖上是历代守边的功臣,与父兄一道镇守山西,出任大同总兵官。崇祯十七年(公元1644年),农民起义领袖李自成攻陷太原,明朝名臣卫景瑗疾驰大同求援。姜瓖按兵不动,坐观其败。三月初一,李自成兵临城下,猛攻由明朝宗室永庆王镇守的西门。大同久为边塞,城坚墙固。孰料姜瓖突然发难,诛杀永庆王,献城投降,京师咽喉大同一朝易主。卫景瑗被绑到李自成面前,坚决不拜。李自成敬佩他的忠臣气节,免去死罪。卫景瑗却一跃而起,以头撞石,鲜血淋漓。被救起后,仍执意赴死,最终自缢而亡,此即顾炎武所说的“国殇”。相形之下,姜瓖堪称“识时务者为俊杰”。短短两个月后的五月初一,清军入关与李自成兵败消息传来,姜瓖再度见风使舵。他故技重施,诛杀大顺军官,将大同拱手献给多尔衮。随即,听大清号令,镇压榆林等地李自成余部,为平定山西立下汗马功劳。大同沦为姜瓖求取功名利禄的敲门砖,多尔衮封他为大同总兵官,成为一方枭雄。五年之后(1649年)的严冬,大同又生变故,姜瓖忽然下令紧闭城门,捕杀八旗兵丁,自封“大将军”。叛降无常,何以至此?

游历中国多年的意大利传教士卫匡国(1614—1661),在《鞑靼战纪》里记载过一则流传甚广的“冲冠一怒为红颜”故事:顺治皇帝业已成年,希望迎娶喀尔喀蒙古公主,请博洛亲王代为提亲。路经大同,此地有全中国最美的女子,亲王随从兽性大发,玷污几个妇女,还劫走一位嫁往夫家途中的名门闺秀。镇守大同的姜瓖听闻此事,亲往博洛亲王驻地讨要说法,结果被赶了出来。这位将军勃然大怒,发誓让女真人血债血偿,索性起兵反叛。这个故事让姜瓖与吴三桂的人生轨迹愈发贴近。姜瓖之变的几位主角配角真实无误,但顺治提亲和劫掠新娘之事似有出入。

顺治的确派遣博洛亲王巡视大同,但并非向喀尔喀蒙古提亲,而是监视这一边疆隐患的异动。此举触动姜瓖早就紧绷的神经,因为有两件事已经将双方的信任消耗殆尽。其一是姜瓖的吊诡操作。他在降清后上书拥立一位明朝宗室,“以续先帝之祀”。从今天看来,领着当朝的俸禄,想着前朝的皇帝,可谓惊世骇俗。但越是离谱的历史,可能越有合理的解释。当年天下大乱,李自成纵横多年,落败亦是几日之事。姜瓖降清,恐怕只是权宜之计,拥帝自重,更像是枭雄做派。可惜如意算盘落空,清军入关后势如破竹,迅速稳定局面,打碎他雄踞一方的美梦。面对多尔衮的怒斥,姜瓖赶忙请罪,推说自己“不学无术”,才无意间铸成大错。南方战事未定,清廷不愿节外生枝,予以宽恕,但也对他发出严厉警告。

其二是清廷的政治伎俩。顺治四年,初定天下的清廷,诏告各地总督、巡抚、总兵,各送亲子一人入朝侍奉,说是要熟悉国家事务,以备日后遴选。话说得冠冕堂皇,扣押人质之心却昭然若揭。姜瓖万般无奈,将长子送入京师,悖逆之心暗自滋长。待到亲王巡边,名义是防备喀尔喀蒙古,但姜瓖怀疑清廷意欲暗度陈仓,借机换掉自己,于是揭竿而起。

戊子之变

顺治五年(1648)大同一反,山西皆乱,各地前朝将佐争相响应,大有反清复明之势。眼见民意如此,姜瓖直接搬出大明旗号,割断发辫,尊南明永历皇帝为正统。叛明降闯,叛闯降清,叛清复明,姜瓖的反复横跳,恐怕连吴三桂都自叹不如。大同既扼京师,又通塞外,清廷如坐针毡,顺治皇帝向大同军民连发两封诏书,使出离间之计,说自己深知军民遭姜瓖蒙诈,若幡然醒悟,即可宽恕其罪,又许下承诺:若尔等官民人等,于未筑长围之前,有能执缚姜瓖来献,或杀死姜瓖来归者,准赦前罪,仍行恩养。不惟尔等免死,即尔等之父母妻子,亦可因此而保全矣。

与此同时,多尔衮调集四方兵马,启程亲征,前后投入山西战场的八旗悍将有镶黄旗阿济格、镶白旗尼堪、正黄旗博洛、正白旗硕塞、镶红旗满达海,吴三桂与鳌拜也先后参战。可以说,为剿灭姜瓖,大清尽举全国之力。还调来为大清攻城拔寨、打下半壁江山的红夷大炮助阵。即便如此,红夷大炮依然轰不开大同坚固的城墙。大同告急,向各地起事者求援,姜瓖亲率骑兵接应突围,被鳌拜击退,自此大同沦为一座孤城。

重赏之下,必有内鬼。大同被困八个月后,内无余粮,外无救兵,仅靠城坚墙固顽抗清军。但胜利希望渺茫,粮草日渐枯乏,军心不稳,人心思变。一封密信送达清军营帐,来自大同守将杨振威。信上说,自己本系良民,遭姜瓖胁迫才造反,城内士兵伤亡殆尽,有部分人愿斩姜瓖献城。清廷欣然应允,数日之后,大同城门大开,杨振威绑了姜瓖与他的一兄一弟,率众投降。清军将姜瓖斩首后,纵容士兵大肆屠戮,仅保全密信之中叛将性命,大同城内正如后世诗人追忆的惨状:“花门多暴虐,人命如牛羊。膏血溢槽中,马饮毛生光”。生灵涂炭之际,部分军民从清军守备薄弱的西门逃出生天,在乱军丛中躲过一劫。

清廷迁怒于大同城墙,从明到清,李自成与多尔衮都不曾攻下此城。大同易主,皆是献城投降,城堡果然是从内部攻破的。世代传闻,多尔衮下令对久攻不下的大同“斩城问罪”。许多历史著作也都提及,大同被“斩城五尺”。姜瓖可斩,但城墙如何斩?《清世祖实录》有载:“将大同城垣自垛彻去五尺”,算是解答疑惑。垛墙(也叫雉堞),我们平日登上城墙所见锯齿状墙体,用于瞭望敌情和火炮射击,通常高约六尺。也就是说,斩城五尺,并非破坏城墙主体,而是拆毁防御垛墙泄愤,侮辱意味更浓。

重建大同

姜瓖死后,大同城废民亡,黄沙三月草,白骨万家坟。但它毕竟是历代战略要地,不可轻易丢弃。重建大同,不久又成为令清廷头疼的大事,一位能臣应运而生。曹振彦曾参与平定姜瓖,主政大同三年有余,勘测府衙、重建城镇,为这座北方要塞的重生不遗余力。由于政绩斐然,曹振彦升迁江南,成为盐政要员。他的玄孙,即是曹雪芹。1900年,八国联军攻占北京,慈禧太后“西狩”。行至大同,城内官员出迎五十里,锣鼓喧天,一如顾炎武诗中“笙歌接巷繁”的景象。此地远离北京的战火,住宿舒适,饮食美味,慈禧休息四日,方才缓解一路疲惫,盛赞大同是“福地宝城”,不知她是否知晓清初那场斩城屠民的惨剧。

(责编:南名俊岳)