霸气千两茶,不止于大

作者: 杨多杰

安化电视台的同仁发来消息,热情地邀我前往安化访茶。当时已临近伏天,一般的茶区早已偃旗息鼓。再加上湖南省气象台也多次发出高温橙色预警,酷热程度可想而知。但盛夏去安化,却正是时候。因为大名鼎鼎的安化千两茶,正在如火如荼地制作当中。赶在这个遭罪的季节制作千两茶,安化茶师难道是自讨苦吃?

千两茶的走红

说起千两茶,很多人可能会觉得陌生。但若看到它那如梁柱般的奇特造型,恐怕多数人又都会觉得眼熟了。近些年的各大茶博会,安化的千两茶一亮相,肯定能赚足人气,不少茶友都要排队与千两茶合影留念。千两茶太过庞大,喝的时候需提前锯成片状的茶饼。古人讲,不动笔墨不读书。在安化,不动斧锯不喝茶。这样喝茶,霸气又有趣。安化千两茶凭借着独特的造型,迅速在爱茶人的朋友圈里传播,成了中国茶界的首批“网红”。没喝过千两茶的人可能不少,没见过千两茶的人一定不多。但诸位不要忽略,这位“网红”却也是地地道道的中国传统名茶。

在清代道光年间,陕西商人常到安化采买茶叶。他们将收上来的黑毛茶经过筛分、去杂、蒸揉、干燥等精加工手法,最终踩捆成包,称为“澧河茶”。后来茶包渐渐有了造型,有意识做成小圆柱形的“百两茶”,此茶便是“千两茶”的前身。清代同治年间,晋商三和公茶行在“百两茶”基础上,增加原料用量,最终做成了“千两茶”。换句话讲,先有“百两茶”,后有“千两茶”。对了,有一点需要补充。这里的“两”是老年间16两一斤的“两”。因此如今的千两茶并不是50公斤,而是36公斤左右。

安化的紧压茶,为何越制越重呢?原来自清中期以来,安化茶在市场走红,需求量不断提高。为了将更多的安化好茶又快又稳的运往销区,才有了自“百两茶”而“千两茶”的技术革新。一队人马,驮着数百根千两之重的茶柱,奔波于万里之遥的茶路。这是何等的气势恢宏!今日的千两茶,正是安化茶业鼎盛时期的见证者。

千两茶的工艺

初次见千两茶,是在十余年前的北京茶业博览会。当时看着这么个庞然大物,不禁心生疑窦:这茶到底是怎么制成的呢?那次安化之行,终于揭开了萦绕在心中多年的疑团。

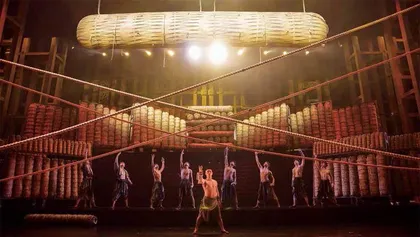

按照传统工艺制作一根千两茶,至少需要五至六个茶工协同合作。他们先将精选的黑毛茶经蒸汽软化后,倒入事先垫好箬叶、棕片的特制长圆形“花格篾篓”当中。盛装毛茶的“花格篾篓”,有将近1.6米的高度。因此,要想把茶叶压实,茶工必须要站在高台阶上。一人扶篓,一人灌茶,配合完成。当然,这样装篓的黑毛茶仍十分松散。“花格篾篓”被撑的也是“肚大腰圆”,像个臃肿的胖子。装篓完毕,茶工要迅速扛起篓子,飞奔向压制车间。一旦耽搁了时间,茶叶冷却后就再难压制成型。制作千两茶,就是在和时间赛跑。

进入压制车间,茶篓放躺在专门的场地上进行加工。经过反复的踹、滚、锤、压、绞等技术动作,边滚压边绞紧。历时近半个小时,灌满黑毛茶的花格篾篓一圈一圈的“瘦下去”。最终,达到千两茶规定的外形规格尺寸和紧密程度。

以上工序,均需在酷暑时节完成。即使现在厂房条件改善,有了电扇甚至空调等设备。但高强度的体力工作,仍然使得茶工师傅们汗流浃背。

选在酷暑压制千两茶,绝对是自讨苦吃。但没有办法,千两茶压制完成后的干燥过程,必须要在这个季节才能完成。成型的千两茶,需要在特设的凉棚里竖立斜放。利用高温天气,自然晾置干燥。因此,一年四季中也就只有选在盛夏压制千两茶最为适宜。若是放弃自然晾晒,而是进了烘房进行干燥,那茶汤风味就完全不对了。

撬下几块千两茶,别被它粗狂的外形吓到。以茶水比例1∶30进行冲泡。以我个人的经验,煎煮千两茶更是别具风味。煮茶如同吊汤,不仅要煮熟,更要煮透。直到茶汤口感软糯粘口,方可熄火作罢。趁热连饮几口,解腻。放凉猛灌数碗,痛快。其实不只是千两茶,安化黑茶均是冷热皆宜。

至于晾晒的时间,有茶商说是“七七四十九天,集天地日月之精华”。好家伙!知道的是做千两茶,不知道的还以为是太上老君炼金丹呢。其实这不过是故弄玄虚之词罢了。那么千两茶为什么一定要晾晒那么久呢?没办法,千两茶体积庞大,没有两个月根本干不透。有的小厂为了节约成本,晒几天做做样子就出货了。这种千两茶表面摸起来也干了,其实中间部分水分还很大,存不了多久一定会发霉变质。安化黑茶,确实有着越存越醇的特性。但诸位切记,只有工艺到位的千两茶,才值得爱茶人久存。

千两茶的制作,实在是工艺过于繁复,且费工费力。1958年后,湖南省白沙溪茶厂以千两茶工艺繁琐,劳动强度大、效率低、季节性强等原因为由,停止了千两茶的生产。

千两茶的复兴

如今市面上仍有的“花砖茶”,即是“千两茶”的代替品。为何叫做“花砖”?因为“千两茶”,又名“花卷茶”。代替了“花卷茶”的茶砖,自然就叫“花砖”了。

为何茶名中有个“花”字,大致有如下几种

说法:

其一,千两茶是用安化特有的“花格篾篓”包装,外形美观有花格纹。

其二,成品茶表面有经捆压形成的花格纹。

其三,原料中含有花白梗。

至于“卷”字,就显而易见了。指的是该茶在制作中,不断踩压滚卷而成。现如今,花卷茶的名字已经成了一桩公案。既为公案,人人得参,也大可试参之。这也算是为品饮千两茶的过程中,平添几分趣味吧?

自1958年“花砖”替代“花卷”后,千两茶算是彻底停产了。如今市场上出现了一些上世纪六七十年代的千两茶,多为臆造之物,绝不可信。那次到安化,笔者拜访了原白沙溪质检科科长王小平老师。据王老师回忆,上世纪八十年代初期,曾经接到过一批来自台湾的千两茶订单。由于当时厂子里年轻工人较多,老师傅短缺,因此给恢复千两茶带来不小困难。

后来还是将老工人返聘回来,制作了一批千两茶。但由于并未接到后续订单,因此千两茶在20世纪80年代初昙花一现,就又有销声匿迹了。直到1997年,厂里又接到了来自韩国的千两茶订单。借此机会,厂子请回了李华唐和刘向瑞两位老师傅。随后,又请来杨岸冬和张正春以及两班年轻的学徒。这样既可恢复传统千两茶,又可以将手艺传承下去。直至今日,千两茶的制作再未中断。1997年,也就成了千两茶技艺传承中的关键一年。

笔者曾喝到一款佛手千两茶,甜润度极高,喉韵更是迷人。细打听才知道,制茶师用一款2005年的陈年佛手茶,在2016年精心压制而成。传统的千两茶,一定要精选二三级安化黑毛茶为主要原料。使用老乌龙为原料,又是一种全新的挑战,千两茶的古老工艺,也从未停止进步。

(责编:马南迪)