去吉诺卡斯特拜谒大师伊斯梅尔·卡达莱

作者: 赵四

伊斯梅尔·卡达莱(1936—2024),阿尔巴尼亚当代著名诗人、小说家,小说代表作有《石头城纪事》《破碎的四月》等。

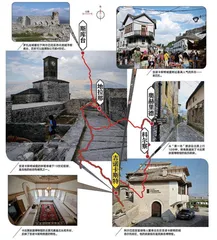

2024年7月1日,阿尔巴尼亚大作家伊斯梅尔·卡达莱去世,享年88岁。看到消息,我就萌生了一个挥之不去的想法:去大师故乡拜谒我心目中最伟大的文学家。2024年8月底,我和几位中国诗人一道参加了“中马诗人对译”项目。完成任务后,第二天我和朋友乘一辆出租车,从北马其顿奥赫里德市出发,向奥赫里德湖西岸行进,跨过边境线,进入阿尔巴尼亚,花了85欧元,耗时两个多小时直抵科尔察市。然后从科尔察前往卡达莱的故乡南部山城吉诺卡斯特。北马其顿、阿尔巴尼亚两国的边境海关在圣瑙姆修道院附近,一出一进,丝滑无碍,一分钟也没耽搁。

抵达石头城

卡达莱在长篇小说《石头城纪事》中描述了他童年时的故乡,一座有着古老历史(始建于公元4世纪)和独特的阿尔巴尼亚性格的石头城,记述了他眼中战争年代里诡异暗黑童话式的城市生活。那个日后的诗人、小说家,在书中,年方8岁,刚刚萌生出对文字的诗性感受力,经历了第二次世界大战从预演到爆发直至收场的全程。

从科尔察去吉诺卡斯特,经我亲测,6小时山路的行车路线过于折腾了。巴尔干的云壮观如雕塑,巴尔干的山让人饱尝颠簸之苦。而从吉诺卡斯特去阿尔巴尼亚首都地拉那的道路现在既平且快,三个半小时的快速路顺利可达。若我为您设计一条游完奥赫里德湖之后的卡达莱之旅攻略的话——是乘公交车从奥赫里德直接到地拉那,从那里去完好保存了600座奥斯曼时期房屋的南部“博物馆山城”吉诺卡斯特,再回地拉那,而后去北部崇山峻岭中的斯库台,那里是第一个伊利里亚人(阿尔巴尼亚民族先人)国家的发源地,也是卡达莱最令我着迷的小说之一《破碎的四月》中残酷故事的发生地。

山城吉诺卡斯特脚下的“第一名”旅店,虽然店名显得颇愿追赶潮流,但旅店老板其实是位热心的历史、文学爱好者,还开设有音乐电台。中午抵达山城后,我们下午前往卡达莱故居博物馆。走在这里的老城道路上,形同登山。在这座大概可称全世界最倾斜的城市里,一栋房子的屋顶可能就接踵了上面房子的地基,覆盖房顶的是甲壳鳞片般的灰石板,铺设在脚下的是长出这些鳞片之物的散碎骨骼。

石头城的智慧

卡达莱故居博物馆中的某个墙壁上,有《石头城纪事》一书中最美的段落之一,可当城中建筑概览来读,对房舍的感受透出的是那个想象力丰富灵动的诗人卡达莱的底色。

全城的所有三层楼,确实经历了一个非常艰难的时期。这座城市当年建造的时候,木料更加狡猾,爬上了高层,把地基、地窖、蓄水池留给了石头。石头在房屋下层昏暗中,要同潮湿和地下水搏斗;而木头经过雕刻,精心打磨,便用来装饰高层了。高层很轻盈,几近空灵。城市的梦想,任性妄为,幻想飞升。然而,这种幻想遇到其局限。城市给了高层充分自由之后,似乎又后悔了,赶紧弥补自己的过错,用石板瓦覆盖房顶,好像要再次表明,在这里,还是石头在统治。

若想欣赏完整的山城形貌、城堡风姿,如果您可以接受黑白景观,我推荐一部1967年拍摄的阿尔巴尼亚电影《宁死不屈》,电影之所以选择以吉诺卡斯特为拍摄背景,可能因为这里是前领导人恩维尔·霍查的家乡,也是他组织游击战争开展抵抗运动的重要地区。

抵达山城的第二天一早,店主就热情地带我们踏城中高低不平路,寻另做他用的霍查屋——现在的民族志博物馆。霍查的名字也出现在《石头城纪事》中,他和卡达莱都出生在老城区古迹保存最完好的帕洛尔托街区,两所房子相隔几条街,可称是邻居。在书中,霍查出现在战争最后阶段1943年到1944年中,邻居们都记得霍查是去“法兰克那个国家学习的青年”“很有教养”,意大利驻军司令官悬赏公告上的霍查当时“三十岁左右,高个头儿,戴一副太阳镜”,正在领导一场新型战争,“阶级斗争或者阶级之间的斗争”。

《石头城纪事》中最有魅力的人物群像就是一些像石头一般古老的作为城市记忆和眼睛的老妇人,她们属于世界存在的本质部分,历尽沧桑,所有事件,包括流行病、水灾、战争等,在她们眼中都不过是老调重弹。

她们在王朝时期就年迈了,而且早在共和国时期就已经老了,在第一次世界大战时期就上了年纪……这些老太太浑身上下没剩下多少肌肉,也没有什么敏感的部位了……同时也摒弃了多余的欲望,如好奇、恐惧、激动,以及美食的爱好。

她们对再难以理解的事物,都会给出自己明智的说法。比如,作为对在家庭餐桌上处决了奸细头子叔父的共产党人的报复,大广场上出现了6具尸体,是在狱堡里被枪毙的本地人。第二天早晨,在广场的另一头,发现了另一堆尸体,身上有白布条,写着:“这就是我们如何回敬白色恐怖。”不消说,这些尸体是意大利人。城池浸在血泊中。29年足不出户的老婆婆汉科竟然走出了家门,来到了市中心。看过尸体之后,有人问道:“为什么要流这么多血,你什么也不能告诉我们吗?”这位百岁老人说:“这世界在换血。人每四五年换一遍血,世界每四五百年换一遍血。这是换血的冬天。”卡达莱会终生感谢这些老妇人于理解世界普遍性事物上给予他的智慧启蒙。

山区的记忆

时间所限,此行我遗憾地没能前往北方斯库台,但我不遗憾的是,在对青铜时代东西方皆盛行的“人祭”制度的研究过程中,我窥探到了以那里的大山为背景的《破碎的四月》中究竟是什么令今天的读者如此不安。书中人物的悲剧是因为他们选择了“血亲复仇”制度。当地神明许以的阿尔巴尼亚人的待客之道是无论家境贫穷与否,他们“都是为上帝和客人而存在的”。这不仅是热情待客的问题,更是客人死在了你家,你有责任要替他复仇的可怕命运。在鼓励冤冤相报的卡努律法(直到20世纪20年代仍存在于斯库台附近的山区里)制度下,小说中两个家族因百年前一个客人意外之死而导致的相互无谓仇杀为双方垒起了44座坟茔。

好的文学致力于回应人类一路走来所遇到的每一个真正问题,是人类心理、命运、制度的最好揭示和完美隐喻。当代作家卡达莱,一如伟大的古希腊悲剧剧作家们,以惊人的洞察力对独一无二的社会题材——“血亲复仇”制度——作了有史以来文学中最全面、最生动、最具心理深度的有力展示。也许作为作家的卡达莱应当感谢那个保存了世上最后一座“史诗铸造厂”的阿尔巴尼亚山区(参阅其小说《H档案》),大山拒绝遗忘,不愿将收纳的往昔全然交给乌有,因而将它交给了卡达莱,以做最后的完美保存。诺贝尔文学奖再次错过一位大师,即便不是蓄意错过。

在卡达莱故居留言纪念簿上,在我签下的仰慕之词旁,是一位来自美国波士顿的游客所写:“感谢你,卡达莱,是你,使我骄傲于我是一个阿尔巴尼亚人。”如果你读过一本叫《奥斯曼帝国闲史》(作者是英国学者杰森·古德温)的奇书,你就会知道这句话的分量。

奥斯曼帝国统治的所有国度中——保守计算有36个……阿尔巴尼亚人是帝国中唯一被奥斯曼人认可为一种独特人种的民族——他们似乎囊括了奥斯曼帝国中的所有海盗、流氓、谋杀犯和骗子。

虽然是因为世道艰难、压迫残酷下不得不成为的。

(责编:李玉箫)