垃圾围城:关于巴勒斯坦基础设施的人类学研究

作者: 王腾远

卡兰迪亚检查站是从以色列首都西耶路撒冷通往巴勒斯坦城市拉马拉的主要关口。检查站的一侧是西耶路撒冷干净整洁的街道,而另一侧的拉马拉却垃圾遍地尘土飞扬。旅行者通常会由此感叹以色列和巴勒斯坦巨大的经济差距,而人类学家索菲亚·斯塔马托普洛乌-罗宾斯(Sophia Stamatopoulou-Robbins),则在这种反差中察觉到了更深层的内涵,并将研究的目光投向了那些无处不在但又常常被人忽视的东西——垃圾。在罗宾斯看来,一个社会的垃圾以及垃圾管理背后,交织着历史、政治、社会、文化的复杂网络。

垃圾管理的“真空地带”

罗宾斯对巴勒斯坦垃圾管理的研究始于2007年。此后近十年的时间里,她在巴勒斯坦和以色列进行了多次长时间田野调查。她用一半的时间,采访了巴勒斯坦水务部、地方政府、环境部和规划部的工作人员,并和他们一起工作,协助他们建造垃圾填埋厂,参加市政工程师与国际援助组织的会议,深入了解了为巴勒斯坦废物项目提供资金的外国援助机构;另一半的时间,她长期居住在杰宁镇(Jenin),深入当地人的日常生活,进行观察与访谈。杰宁镇是约旦河西岸最北端的巴勒斯坦城市,也是当地最贫困的城市之一。杰宁约有4万居民,其中难民超过1万人。自21世纪初以来,杰宁的失业率一直在20%至80%之间波动。在杰宁镇,她每天早上拜访旧货店主,并融入他们的节奏之中。罗宾斯先后与5个家庭共同生活,这也让她得以参与并记录下围绕垃圾的产生和处理所展开的家庭日常活动,包括垃圾是如何分类的、如何被再利用的,以及垃圾是如何处理掉的。

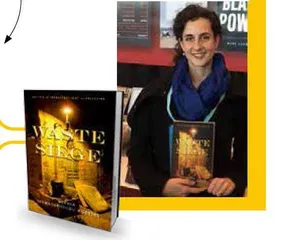

作者将这本书称为一部关于“垃圾”的民族志,也是一部关于矛盾心理的民族志。罗宾斯借助“基础设施人类学”的视角来呈现约旦河西岸的垃圾处理问题,探究巴勒斯坦人在日常生活中应对垃圾围城的策略。该书出版后激起了许多讨论,为当下的环境研究、殖民与后殖民以及全球化研究提供了新的方法与角度。在人类学与中东地区研究领域,该书获得了6项大奖,包括由美国人类学学会颁发的2021年朱利安·斯图亚特奖,以及由美国民族学学会颁发的2021年夏伦·斯蒂芬奖。

2019年,罗宾斯将自己的研究出版成书——《垃圾围城:巴勒斯坦基础设施的生命》(Waster Siege—The Life of Infrastructure in Palestine)。

罗宾斯对巴勒斯坦“垃圾围城”的研究,揭示了垃圾的破坏性累积和不平等分配背后的全球性问题。所谓“垃圾围城”,既是指约旦河西岸地区巴勒斯坦人在军事占领下的生存现状,也是关于地球环境危机的隐喻。在作者看来,今天生活在约旦河西岸的巴勒斯坦人,被前所未有的垃圾所包围,逃无可逃。无论有意或者无意,这些种类繁杂、数量巨大的垃圾,构成了军事围困之外的另一种围困形式。

罗宾斯追溯了造成巴勒斯坦垃圾围城的历史,并将原因归结为三个方面。自1918年英国托管时期开始,常年的战争造成大量巴勒斯坦人流离失所,村庄荒废,垃圾处理的基础设施无法发展。1995年的《奥斯陆协议》签署后,巴勒斯坦权力机构名义上承担了垃圾管理的责任,然而以色列对许多事务仍保持着控制权。职责的模糊与职能的混乱使得有效的垃圾管理系统难以产生。另一方面,经济全球化使得大量商品涌入,尤其是一次性消费品,使得原本就左支右绌的巴勒斯坦市政机构更加不堪重负。第三,国际援助常常与本地需求脱节。虽然国际援助对于巴勒斯坦的城市建设发挥了重要作用,但依然难以发挥它们应有的效力。许多国际援助的技术规格、管理制度通常是基于援助者的标准而非当地需求。而且大多援助组织代表对巴勒斯坦的具体情况缺乏深入了解,加之频繁换人,缺乏连续性,导致他们难以应对巴勒斯坦的复杂环境。

垃圾困境与民众的创造性策略

在全书的第一章中,罗宾斯聚焦于巴勒斯坦工程师们为建立现代化的垃圾填埋场所作的努力。在这一章中,罗宾斯通过基础设施人类学的分析框架,洞悉垃圾填埋场作为一种现代基础设施,象征了巴勒斯坦的现代化进程与建立民族国家的决心。作者认为,垃圾填埋场不仅仅是废物处理系统,也是政治治理工具。在过去100多年的时间里,西岸地区传统的垃圾处理方式一直都是由各地方的管理人员将垃圾收集起来,从聚居区运到周围荒无人烟的地带,进行焚烧或者回收。许多人从事着零散的塑料和硬纸板的回收工作。如今巴勒斯坦权力机构利用垃圾填埋场加强对废弃物的控制,用集中化的、类似国家性质的基础设施取代了从前的分散处理。这种转变反映了巴勒斯坦权力机构试图通过基础设施来展示团结的民族国家形象的努力。同时,垃圾填埋场自动化的装置和防渗漏技术使得当局和国际组织将垃圾填埋场视为巴勒斯坦迈向现代化的重要一步。

如果说大型垃圾填埋场项目展示了国家层面的宏观治理,那么在第三章中,舒克巴村堆积如山的垃圾则反映了微观层面上的困境。舒克巴村是一个拥有5000名居民的村庄。从拉马拉出发,驱车45分钟即可到达。舒克巴村位于约旦河西岸中部最西端的边界,被群山环抱,与以色列的城镇以及以色列的本·古里安机场隔墙相望。由于其地理位置,舒克巴村自2000年以来一直是附近以色列定居点以及周围巴勒斯坦权力机构管辖地区的垃圾倾倒场,其中包括大体积的建筑垃圾和有害的医疗垃圾。许多村民从事着回收和分解垃圾的生意。然而近年来,急剧增加的垃圾已经远远超出了村子的承受能力。堆积的垃圾将村子包围起来,并影响到了村民的健康。村子的自治委员会向巴勒斯坦权力机构发送请愿书,请求解决垃圾堆积的问题,然而却迟迟到不到解决。这反映出在舒克巴村的处境中,“国家”呈现为一种“抽象的形式”。

基础设施人类学

(Anthropology of Infrastructure):

基础设施人类学将基础设施视为一种特殊物质。这种物质使得空间交换成为可能,并将相距遥远的空间相互连接起来。例如公路、铁路、输油和输水管道、水坝、垃圾填埋场以及电网。这些基础设施具有三个特征:它们是制度化的,是运输的手段,并且是网络化的。基础设施人类学认为,基础设施不仅仅是技术系统,它们还嵌入在社会和政治背景中,反映了特定的权力关系、治理模式和文化价值观。基础设施的建设、维护和使用过程揭示了社会的组织方式和人们的生活经验。

面对垃圾围城的处境,罗宾斯在第二章与第四章中,集中展现了巴勒斯坦人创造性的对策和能量。第二章探讨了经济全球化对于当地人的影响。《奥斯陆协议》签署之后,大量一次性用品和快消品涌入巴勒斯坦人的日常生活,加剧了垃圾管理的负担。然而,出于“禁止浪费”的宗教传统与日常需求,杰宁镇的二手市场大受欢迎。旧货商店的店主们将这些来自以色列甚至全球各地的二手商品进行翻新改造后出售,不仅缓解了垃圾的产生,也为处于封锁中的人们提供了某种异域想象。在第四章中,作者聚焦于“过期面包”这一特殊的垃圾。在巴勒斯坦的文化传统中,面包具有神圣的属性,因此禁止被浪费和随意丢弃。当地居民们约定俗成地形成了一种处理面包的方式,比如将它们挂在门把手或堆放在公共区域,供路人取用。正如罗宾斯所指出的,面包的再流通十分普遍,但却是通过未言明的社区共识来运作的。因此,再流通的面包本身可以被视为一种基础设施,它在调节城市生活的同时,也传播着由共同的道德感知所维系的社区理念。

巴勒斯坦人充满创造性的策略,表明以循环的方式进行废弃物的交换有助于缓解垃圾围城带来的伦理困境、焦虑和物质挑战。

(责编:刘婕)