羊脂玉凌霄花饰,花间密语话古玉

作者: 王春城经正式考古发掘的清代墓葬中,那些拥有一定身份和地位的墓主人,大多有玉器随葬品,而且用前朝古玉随葬也不鲜见,如黑舍里氏墓、清代毕沅墓等墓葬中都发现了前朝的玉器作为随葬品。

特别是清代的黑舍里氏墓,它不仅保存了完整的墓葬结构,而且是随葬品历史价值和艺术价值极高的墓葬之一。其中,随葬的10余件玉器中又以宋代青玉卧鹿嵌饰、元代羊脂玉凌霄花饰和明代青白玉夔凤纹子刚款樽最为突出。这3件来自前朝的遗物,时代特征明显,而且因其贯穿宋、元、明三个朝代备受瞩目。

首都博物馆馆藏元代羊脂玉凌霄花饰,玉质温润,洁白,正面由四朵并蒂而开的凌霄花组成,两朵花柄直立,花冠向上,两朵花柄弯曲下垂,花冠向下。花瓣呈如意云头状,肥厚粗放,不雕琢细节,大片的留白,既表现出花朵的饱满丰腴,也突出了玉料的洁白无瑕;花柄细长圆润,数道弯曲流畅的阴线贯穿其上,展示了凌霄花柄上特有的细脉纹,也使玉料坚硬的质感变得柔韧而有弹性。背面平素无纹。

元代羊脂玉凌霄花饰雕工简练粗放,拙朴而不失生动、简约而不失精致,具有典型的元代玉雕风格。但玉质之佳、玉料之大在元代玉器中十分罕见。

文人墨客笔触下的主角

据有关文献记载,凌霄是我国古老物种,古名“陵苕”或“苕”,早在春秋时期的《诗经》里就有记载,《小雅·苕之华》有“苕之华,芸其黄矣”的诗句。凌霄之名始见于659年成书的《唐本草》。明代李时珍的《本草纲目》对它的性状有了较详尽生动的描述:“俗谓赤艳,曰紫葳,此花赤艳故名。附木而上,高数丈,故曰凌霄。”“如今处处皆有紫葳,大多生在山中,农家园圃也偶有栽种。初为蔓生,依大木,久延至巅,花黄赤,夏天始盛。”

凌霄花何以成为元代玉器的创作元素,至今尚未找到答案,从文献记载中看,唐代就有吟诵凌霄花的诗文,以后历代都有相关的诗或词流传于世,对凌霄花的评价有褒有贬,众口不一。

唐代诗人白居易在读《汉书》之后,对汉代奸佞蛊惑、阿谀攀附之人当道,心生感慨,“因引风人骚人之兴,赋有木八章。不独讽前人,欲儆后代尔”。八首诗中便有一首诮讽凌霄花附树寄梢,不能独立。诗曰:“有木名凌霄,擢秀非孤标。偶依一株树,遂抽百尺条。托根附树身,开花寄树梢。自谓得其势,无因有动摇。一旦树摧倒,独立暂飘飘。疾风从东起,吹折不终朝。朝为拂云花,暮为委地樵。寄言立身者,勿学柔弱苗。”告诫人们莫学凌霄攀缘依附、趋炎附势。

同样在唐代,诗人李颀在《题僧房双桐》一诗中,以“青桐双拂日,傍带凌霄花。绿叶传僧磬,清阴润井华”两句勾勒出佛寺里的青桐和凌霄相伴的情景,在暮鼓晨钟、诵经念佛之声日复一日的熏染下,它们仿佛也具有了佛性禅心。晚唐诗人欧阳炯所描写的凌霄花,则是另一番气象,“凌霄多半绕棕榈,深染栀黄色不如。满对微风吹细叶,一条龙甲入清虚”。在诗人眼中凌霄花不仅颜色美丽,而且其形亦如龙一样乘风而起,直上云霄。

到了宋代,陆游、梅尧臣、苏轼等文人墨客都写过吟诵凌霄的诗句,有趣的是,与唐人描写时,凌霄或傍桐伴竹,或纠缠棕榈不同,宋人诗句中的凌霄往往和松树出现在同一画面上。如陆游所写“庭中青松四无邻,凌霄百尺依松身”,梅尧臣“凌霄花在古松上”,再如苏轼所写“我坐华堂上,不必麋鹿姿。时来蜀冈头,喜见霜松枝。心知百尺底,已结千岁奇。煌煌凌霄花,缠绕复何为。举觞酹其根,无事莫相羁”。

笔者在乾隆皇帝的御题诗中也找到了凌霄花的形象,“翠蔓朱华袅袅柔,陆离摇曳足风流。饶伊纵有凌云志,不附乔柯叹末由”。看来乾隆皇帝也未能给凌霄花一个完全正面的评价。

凌霄花创作元素

诗人创作在于寓理于物,对同一事物,不同的人有不同的认识,借以表达的理亦不尽相同,但透过他们的诗句,我们可以看到,凌霄在宋代不仅是庭院苑囿中常见的观赏性植物,还种植在皇家园林中,与松树为伍。这种现象在宋代绘画中也有表现:《赵佶听琴图轴》中,在专心吟徵调商的抚琴者身后,一株高大挺拔的松树矗然而立,树干上可见藤蔓自下而上环绕攀缘,树冠上茂密的松叶中不时探出串串艳丽的花朵和羽状对生的叶子,向我们展示的正是凌霄花的身姿,可见在宋人心目中凌霄花已是一种登得大雅之堂的高雅植物了。

在元代,凌霄花演变成图案,用于装饰玉器似乎成为一种时尚,并且延续至明代。目前我们能看到的除黑舍里氏墓出土的羊脂玉凌霄花饰外,中国国家博物馆也藏有一件元代白玉凌霄花饰,这两件凌霄花玉饰在器物体量、纹饰构图,甚至在凌霄花花瓣的造型和雕工上都有许多相似之处。在凌霄花柄上细脉纹的处理方面,采用阴线与隐起的阳线相结合的手法,使其在质感上更加接近实物。不同之处在于中国国家博物馆藏的凌霄花玉饰件在花朵之间、花蔓之上生出数枚叶子,有深凹的叶心和略带锯齿状的叶边,元代玉雕特征更为明显。

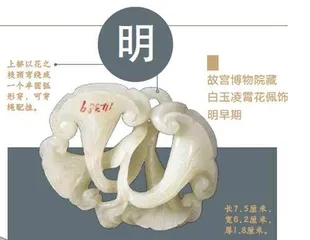

故宫博物院藏

到了明代,玉器上的凌霄花纹饰似乎随着元代的灭亡而趋于衰退,但未彻底消失。万历壬寅年(1602)去世的明代御马监总理太监张赟墓出土的青玉凌霄花纹带板和明益定王朱由木次妃王氏墓出土的凌霄花纹玉带板上的凌霄花还“开放”,但大气已过、生机尽失。扭曲的花柄上元代流畅弯曲的细脉纹变成了两条毫无生气的阴线,花冠边缘线随意而模糊,只不过从如意云头状的花瓣、带齿边的叶子和长长的花柄,这些残留下来的外形,我们还能依稀认出它。似乎明代玉带板方方的框子,彻底束缚了凌霄花的豪放和张力。

笔者认为,宋朝的诗歌和绘画,以及元代和明代在最上等的玉石材料上反复采用凌霄花这一主题,将“凌霄向日,志存高远”的美好含义,赋予凌霄花是相当合理的。

(责编:马南迪)