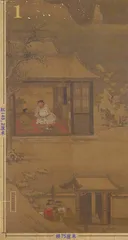

《雪夜访普图》,明代画作中的宋史疑云

作者: 庄语乐

宋太祖赵匡胤

画面居中身材魁梧的白衣男子即是“访普”者——宋太祖赵匡胤,所着袍服胸前及袖上织有盘龙纹。

赵普

赵普居左,身形瘦小得多,便服扎巾,面向太祖拱手作讲话状。

赵普夫人

赵普夫人门旁侍立,一半身躯为门所掩。

其他人物

有趣的是,画作增加了门外的场景,这在作为史料文本的故事中不曾出现。4个侍卫牵着白马站在门前,皆蜷缩着身子,以致在画面中4个人加起来才和正中的宋太祖一般大。故事中的另一个人物赵光义,也就是后来的宋太宗,在画面中全然没有踪影。

此外,枝头寒鸦、满地白雪,乃至屋内的山水屏风,都为画面增添了几分意境。画面左下方有画家落款“锦衣都指挥刘俊写”。画作现藏于北京故宫博物院。

宋太祖雪夜访赵普是知名的历史典故,说的是宋太祖立国之初,私下和弟弟赵光义在一个雪夜找到宰相赵普,经过一番商谈,定下平定江南策略的故事。明中期画作《雪夜访普图》(图1)即取材于此。唯一的帝王居中正坐,大臣从旁侧坐,妇人侍立一旁,侍卫门外蜷缩——这样的画面设计,处处传递着等级观念,无疑具有极强的符号含义。这种内涵在宫廷画中出现,有一定的历史背景。

传说的源头

这个故事初见文献记载,要追溯到两宋间人邵伯温(1056—1134)创作的笔记《邵氏闻见录》(后简称《闻见录》)卷一(图2):

太祖即位之初,数出微行,以侦伺人情,或过功臣之家,不可测。赵普每退朝,不敢脱衣冠。一日大雪,向夜,普谓帝不复出矣。久之,闻叩门声,普出,帝立风雪中,普惶惧迎拜。帝曰:“已约晋王矣。”已而太宗至,共于普堂中设重裀地坐,炽炭烧肉。普妻行酒,帝以嫂呼之。普从容问曰:“夜久寒甚,陛下何以出?”帝曰:“吾睡不能着,一榻之外,皆他人家也,故来见卿。”普曰:“陛下小天下耶?南征北伐,今其时也,愿闻成算所向。”帝曰:“吾欲下太原。”普默然久之,曰:“非臣所知也。”帝问其故,普曰:“太原当西北二边,使一举而下,则二边之患我独当之。何不姑留以俟削平诸国,则弹丸黑志之地,将无所逃。”帝笑曰:“吾意正如此,特试卿耳。”遂定下江南之议。帝曰:“王全斌平蜀多杀人,吾今思之犹耿耿,不可用也。”普于是荐曹彬为将,以潘美副之。明日命帅……

“明日命帅”之后,就记载攻克江南事。熟知北宋历史的读者会发现,故事中史实性冲突几不可胜数。“明日命帅”一句分明表明定策恰在出兵前,而实际上,出兵江南在宋太祖开宝七年(974)九月,九月开封会不会大雪尚不好说,但赵普开宝六年(973)八月罢相,出任地方官,无从定策。其中太祖称太宗“晋王”,太宗封晋王在开宝六年九月。也就是说,且不论太祖太宗两兄弟早就有权力斗争,即便二人之间并无嫌隙,会共同烤肉夜谈,作为宰相的赵普和作为晋王的赵光义也不可能同时出现。时间抵牾的硬伤,可证此段记载不实。

所谓“闻见录”,也就是记录听到、看到的事,这样的记载往往为他人他书所无。现存《闻见录》卷一共有19条记载,竟大量抄袭其他文献。《湘山野录》《杨文公谈苑》等北宋笔记都在被抄袭者之列;而最大的受害者是司马光,竟有8条记载是完全抄自他的笔记《涑水记闻》。其实《涑水记闻》整理刊行时,邵伯温早已去世,抄袭自然不是出他之手;细看之下,本卷竟还有自相矛盾的两条记载,一条说宋太祖杯酒释兵权,罢免了禁军长官王审琦,另一条则说王审琦是因禁中失火被追责而罢免——同一人怎会写出两个相抵牾的记载?

由此可以推测,《闻见录》卷一并不全出邵伯温手笔。书首在流传中容易损坏,《闻见录》或许就是在流传过程中经历了部分散佚;后人利用《涑水记闻》等笔记回补此卷,才造成这种情况。南宋人李焘写作《续资治通鉴长编》(后简称《长编》)时引用《闻见录》,就用到了今天所见的版本中找不到的记载,足证曾经出现过这种散佚。

而《闻见录》卷一中包括“雪夜访普”在内的独存记载,无一例外皆有史实错误。比如“太祖即位,诸藩镇皆罢归……一日从幸金明池”一事,实际上当时不仅藩镇没有“罢归”,位于开封城西郊的金明池也没有修建。诸如此类,不一而足。这些史实错误又是怎么来的呢?恰是邵伯温本人所为。邵氏好谈政治,却未曾进入朝廷任职,他信口开河的特色广为人知。南宋大学者周必大在《二老堂杂志》中痛斥《闻见录》“多荒唐”,说它“凡所书人及其岁月鲜不差误”。所以说,存在史实错误的内容,才是《闻见录》原书的记载。

对《闻见录》卷一的情况做了如上考辨后,得出“雪夜访普”事亦为捏造的结论,就不足为奇了。

传说的经典化

李焘把他从《闻见录》里看来的“雪夜访普”写进《长编》时,首先把时间改成开宝元年(968),而后把“晋王”的称呼改为“吾弟”,又将定江南之议改为“荆、湖、西川”。在附录的考异中,他连用“盖误”等语,足见其深知原文不实,于是对故事本身进行了改写。作为有宋一代最重要的编年史料,《长编》广泛流传,此后的诸多史书如《皇朝编年纲目备要》《宋史全文》皆因袭之。又因李焘修改了原故事中的不实之处,使“雪夜访普”的情节变得合理,后人难辨真假,元朝史官将其写进正史《宋史》。

在元代,罗贯中把这一故事改写为杂剧《宋太祖龙虎风云会》(图3)的第三折。伴随着体裁的戏剧化,故事情节被丰富到另一个高度。罗贯中的名气为作品背书,影响非常广泛,这一折单独析出,演变为昆曲中的经典曲目《访普》。

至明代,“雪夜访普”体裁再变。明宣宗(1425年—1435年在位)雅尚翰墨,着力建设画院。在他的影响下,宫廷绘画崇尚南宋院体,其风延续到孝宗弘治年间(1488—1505)。《雪夜访普图》就是这样一幅典型的宫廷绘画。画面在原先故事文本的基础上进一步深描人物形象,门外多出了侍卫,厅中少了赵光义,而赵普夫人的姿态,在原文中也不曾提到。这些当然是画家刘俊臆想出的场景。他和李焘在创作上的出发点恰恰十分接近。

“法祖宗”是中华民族的传统观念,到了宋代,演变出了一套极具特色的“祖宗之法”:并非强调某个特定的前代帝王,而是一种用以规谏现时政治的价值观念。李焘之所以宁愿改写故事细节也要保留记载,正是因为这样一则君臣和睦定策、平定海内的事迹,对于中兴未久的南宋君主是一种绝佳的“祖宗故事”。而弘治年间,明孝宗在“法祖”的旗帜下推行新政,是明代的又一个中兴时期。刘俊在画上落款“锦衣都指挥”,不是说他是锦衣卫,而是表示他被授予“锦衣卫都指挥使”的正二品虚衔,可以领取相应的俸禄。这表明他是皇帝身边的红人,也决定了他的绘画一定要迎合君上品味。画中,宋太祖、赵普夜谈,表现君主勤于政事又礼贤下士,而贤臣忠心为君上出谋划策;门内退避的赵普夫人、门外缩脖暖耳的侍卫,衬托出帝王的威严。至于赵光义,他后来“斧声烛影”谋害兄长以夺皇位,这显然没有皇帝乐意看到,他被删除也就理所当然了。一幅《雪夜访普图》,画的虽是前朝历史,却借此施展宣传和教化功用,其中意蕴无不合于求贤若渴又力求宣示自身威严的明代中期帝王心意。这样的宫廷画无疑是皇帝绝佳的赏玩之作。

真正的“访普”者

与一般史事距现场越久而越模糊的情况不同,具有政治意涵的“故事”往往经由后世传播而在细节上变得更精美,内涵上也更丰富。在“雪夜访普”这个后设的故事中,主角并非宋太祖,而是一次次施展文化权力,改写故事的文人。他们着力塑造人物形象、施展教化,尽可能让故事变得符合自己的想象,故事的真实性已在其次。他们殷切地希望宋太祖雪夜访普,这背后则是对时代的期待:李焘想要南宋君臣如北宋立国之初一般上下一心,收复河山;刘俊和明朝皇帝则期待君贤臣忠的场景。历史上也许没有过宋太祖访普定策的那个雪夜,可文人们孜孜不倦地为这一故事注入新的活力。毋宁说,他们才是真正访普的人。

(责编:李玉箫)