仿制药与原研药的差异在哪?

作者: 差评君

布洛芬的原研药——芬必得,国内由中美史克生产,每颗价格1.25元;电商平台最便宜的仿制药每颗0.125元。通常来说,仿制药的价格是远低于原研药的,自然大家会对更便宜的仿制药产生怀疑。

仿制药是怎么来的?

原研药是药企在首次发现某种化合物能够治疗某种疾病后研制的药物,通常需要10—15年的研发周期,所以定价相当高。大多数国家规定了20年的药物专利保护期,超过这个年限,药企就能依照公开资料,生产出相同疗效的药品,也就是仿制药。中国有5000多家药厂,99%都是仿制药企业,在国内的药品市场上,仿制药占总销售额的78%左右,而美国市场上,仿制药销售额占比已经超过90%。

仿制药的历史其实并不长,在1984年以前药企几乎不碰仿制药,原因是当时的仿制药并不赚钱。药企需要等到20年的专利保护期完全过去,才能对原研药进行研究,而且还要重新进行临床试验来证明药物的安全性和有效性,投入的成本和时间足够研制一款新药。1983年美国有家名叫博拉(Bolar)的仿制药公司打算仿制一款名叫“氟西泮”的安眠药,而这款原研药来自大名鼎鼎的罗氏集团(Roche)。当时氟西泮的专利还没过期,而博拉公司打算反向分析出氟西泮的成分和制备工艺,然后在专利到期的第一时间就提交申请。可是,罗氏集团知道后马上起诉了博拉公司,并轻松打赢了这场官司。1984年,美国颁布了“哈奇-韦克斯曼法案(Hatch-Waxman Act)”,设立了仿制药简化申请,允许仿制药制造商在原研药的专利到期之前进行研究,并且取消了临床试验的要求,只需要证明自家的仿制药跟原研药具有生物等效性就能获得批准。这项法案让仿制药成为真正的产业,丰厚的利润吸引了无数药企。同时,仿制药每年为美国医疗系统节省了约1670亿美元。

如何证明两种药一模一样呢?医药界有一个词叫“一致性评价”,许多仿制药的外包装上会有一个蓝色的对钩标志,说明这款仿制药已经通过了药监部门的“一致性评价”。理论上,证明它在质量和疗效上与原研药一致,在临床上具有可替代性。一致性评价是集采招标药品的准入门槛,根据国家药品监督管理相关规定,仿制药一致性评价是通过生物等效性试验(BE)来完成评价的。我国在2015年开始改革推进仿制药的一致性评价工作。具体方法是,招募一批健康志愿者,年龄在18—50周岁之间,一般有18—24名,分成两组,一组志愿者先服用仿制药,间隔一段时间再服用原研药;另一组志愿者先服用原研药,间隔一段时间再服用仿制药。

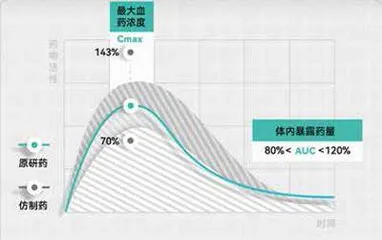

药物在进入人体后,会有一个起效过程。原研药的起效过程类似一个曲线,在这个最高点表示药物的最大血药浓度(Cmax),曲线下的面积表示药物在体内暴露水平(AUC)。而仿制药要想通过一致性评价,它的最大血药浓度需达到原研药的70—143%,体内暴露水平需达到80—120%。符合这个标准就可以认为仿制药与原研药生物等效,具有可替代性。

生物等效性试验的周期一般在半年内,进行一次一致性评价检测大概需要300万—500万元,其中100万—200万是体外研究试验费用,另外200万—300万是生物等效研究试验费用,并且如果检测不合格,就需另外投入更多的人力与资金进行重新研制、检测。但是,参与生物等效性试验的不是病患,而是健康的志愿者,所以一致性评价的重点在于“一致”而非“效果”。

“等效”与“疗效”并不完全等同

药物的生物等效性与疗效一致性并不完全等同,这也是为什么会出现仿制药达不到原研药疗效的情况。生物等效性试验主要关注药物的药代动力学,也就是药物在体内的吸收、分布、代谢。但疗效一致性需要准确的临床数据。一般来说,仿制药不需要做临床试验,所以在长期效果、副作用的发生率、患者群体的差异等临床因素上可能会和原研药有区别。

仿制药并非复杂的逆向工程,突破原研药的专利并不难。药物的专利保护实际上是一系列专利,其中最重要的三个专利是化合物专利、晶型专利以及制剂专利。如果把药物比作一道菜的话:那化合物专利关注的就是菜的食材和佐料;而晶型专利则强调不同原料和佐料的下锅顺序;而制剂专利聚焦的是做菜的方式,类似煎、炒、煮的不同手法。药品大部分都是化学小分子,药企已经把药物的化学式和分子结构图公布在说明书上了,此外具体的药理作用和制药工艺也会有相应的论文和公开研究资料,在20年的专利保护期里,其他药企稍加研究就可以仿制出来。

2022年美国佛罗里达大学药学院做过一项研究,他们找了一种心脑血管患者很熟悉的药——琥珀酸美托洛尔缓释片(商品名:倍他乐克)。研究人员招募了68个高血压患者,选用了三种药片,一种是阿斯利康产的原研药,另外两种是通过了美国生物等效性实验的仿制药。结果发现,患者重复服药后,原研药更能在整个给药间隔保持自主神经平衡。仿制药在清晨时段,给药间隔末期的血药浓度较低,可能会增加心脏缺血等事件的风险。只看生物等效性的话,这两款仿制药是完全合格的。但细微的差异却让实际效果有所不同。同时也说明仿制药可能会产生不同吸收率的差异,如果病患对药物比较敏感的话,当他服用不同品牌的仿制药时,也能明显感受到区别。

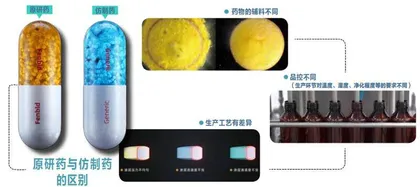

另外,即使原研药与仿制药活性成分相同,但药物的辅料仍会影响药品的质量和疗效。不同品牌的辅料在价格上会有较大差异。一些质量差的辅料颗粒分布很不均匀,会在压制药片时影响有效成分的溶解、释放。比如淀粉这种片剂辅料,不同淀粉之间的溶解系数也存在很大区别。拜耳集团生产的阿司匹林是全球效果较好的药物,因为它能保证药物只在小肠内溶解,从而解决了阿司匹林损伤胃黏膜的问题。而很多仿制药企都是通过仪器反向分析出的辅料,准确度很难控制。许多阿司匹林的仿制药淀粉辅料溶解太快,原本希望在肠道里缓慢释放,持续一天的药,到胃里面就溶解了,治疗效果就大打折扣了。

其次,药物的生产工艺一般是商业机密。仿制药生产商通常会根据公开的文献资料和专利进行调整,但药物的涂层工艺不同会有不同的涂层效果。比如在涂层过程中设备压力不均匀,或者涂层液流速和温度控制不当,可能会导致药物片剂的涂层厚度不均。有一种治疗高血压的药叫硝苯地平,这款药为了保证释放速度,采用了多层结构设计,包括半透膜包衣层、助推层和含药层,通过激光打孔使药物缓慢释放。而一些仿制药企因为工艺稳定性不足,导致释放速率就会和原研药有很大差距。生产工艺虽然通常不会影响药物的疗效和安全性,但它们可能会影响药物的稳定性、溶解速率、释放方式、生产成本等等。

最后,药企还要解决品控问题。生产环节对温度、湿度、净化程度等要求的把控,都会影响到仿制药的最终疗效。而仿制药本来就是个薄利多销的行业,很多药企都要想方设法地降本增效,都得在药品用料,生产工艺上一分一分往下抠。

原研药更好吗?

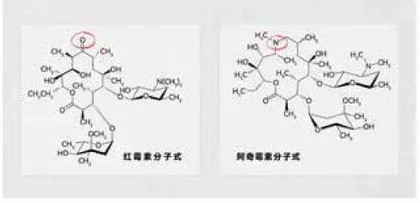

当然不是,很多仿制药会在原研药的基础上进行改进,甚至有超越原研药的疗效。比如,一些原研药是以常规片剂的形式包装,一天要服用多次。但仿制药企将其改为缓释剂型,减少了服药次数,也降低了药物的副作用。还有的药企会通过对药物基础分子的某些基团进行修饰、改造,解决原研药的缺陷,使其成为一个具有更优效果的新药。比如阿奇霉素,就是从红霉素原研药改良而来的。通过加入了一个氮原子,形成了一个15个碳原子的内酯环,让阿奇霉素更容易被胃肠道吸收,而且有了更长的药效。虽然这样的改动已经不能叫仿制药,足以申请专利成为创新药,但它的起点还是来自原研药。

“原研药一定好于仿制药”并非一条铁律。仿制药本身更不该被抵制,相反,我们应该推动仿制药的发展。这不仅是患者的经济选择,也是推动药品公平性和医疗普及的重要力量。但最重要的是,只有仿制药在实际使用中的效果与安全性能够和原研药保持一致,它才能在医疗体系中发挥出它应有的价值,让每一位患者都能从中受益。

(责编:南名俊岳)