大米为什么变难吃了?

作者: 差评君我国种植水稻的历史可以追溯到一万三千年前,到了宋朝水稻逐渐取代了小米、小麦,成为最主要的粮食作物 。今天,我国有60%以上的人口以大米为主食,我国也是世界上稻谷产量最高的国家。在我国,按稻谷粒形和粒质可以主要分成籼稻、粳稻两个亚种。籼稻就是我们说的长米、香米,口感较硬而且松散,主要生长在秦岭、淮河以南,比如广东的丝苗米,最适合拿来做煲仔饭、炒饭。粳稻就是我们说的圆米,口感软糯黏性更大,代表品种就是东北的五常大米,更适合蒸饭,煮粥。2024年底,陕西师范大学等机构的学者在《地球物理研究快报》上发表的一篇论文称,我国的大米品质正在逐年下降:从1985年到2020年,中国的稻米品质每10年下降1.45%。

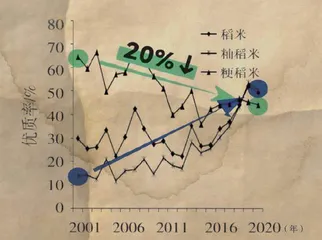

另一篇中国水稻研究所2021年的论文《我国近20年稻米品质优质率状况分析》中称,我国的籼稻优质率从2001年的13.8%上涨到了2020年的50.5%,但同时,经常用来煮饭的粳稻,三等以上优质达标率,从64.7%下降到44.2%,下降了近20%。除了我国,隔壁日本的稻米质量波动更大,大米优质率最高时有82.84%,最低时只有46.72%,尤其在1996年至2010年间,日本的稻米质量每10年下降约7.6%。如此看来,米饭变难吃并非大家的错觉。

影响大米质量的是什么?

大米到底为什么变难吃了?首先,我们需要先定义一下,什么叫好吃的大米。大米的品质并不是完全主观的认定,在现行的优质稻谷国家标准(GB/T 17891-2017)中,将稻谷的整精米率、垩白度、直链淀粉含量等11个因素作为评判标准,分成了3个等级,一级为最高品质。拿其中的“垩白”来说,是指米粒表面或内部出现的类似白霜的区域,这些区域通常由于米粒的淀粉结构不完全或水分不足,而表现出透明度差、颜色发白、看上去像是白霜的情况。垩白首先会影响米粒的外观,其次它也反映了大米中的淀粉含量变化。通常来说,口感越好的大米,垩白度就越低。像黑龙江五常的五优稻4号,宁夏的宁粳43,苏州的南粳46,就是非常优秀的稻谷品种,外形饱满,晶莹剔透,油润有嚼劲。所以当我们说米饭变难吃了,其实是稻谷的理化指标发生了变化。

其次,口感变化的原因很复杂,其中之一是产量与品质的矛盾。 产量在任何一个栽培水稻的国家都是重中之重,它关乎一个国家的粮食安全。现如今的农业生产力虽然让我们足以超过粮食温饱线,但为了时刻警惕粮食危机,高产依旧是农业生产的主题。而为了提高水稻的产量,人工育种往往侧重选育高产、抗病虫害的品种,相对而言,味道反而是不那么重要的因素。一般来说,产量越高的稻谷品种,垩白度就越高,大米的品质就越低。中国农业科学院副院长万建民曾表示,产量和品质具有一定的矛盾性,种植优质米会使单位产量减少10%至15%。因为高产量的品种往往有较强的生长优势,而且通常会用更密集的种植方式。在稻穗密集的状态下,容易出现一些米粒因为生长空间不足、光照、养分分配不均衡而导致垩白度较高。

大米品种

另外,高产量往往需要高氮施肥。在栽培初期氮肥充足的情况下,稻谷能够获得更多的养分,促进叶片的生长和分蘖数的增加,所以穗数和粒重也会增加。但是高氮施肥会导致稻谷生长过快,淀粉和蛋白质含量比例失衡,影响米饭的黏性和口感。同时氮肥过多,会让米粒中的氨基酸和脂肪酸的含量降低,米饭的香气就会减弱。所以相比之下,高产量的杂交水稻会比品种稻的质量更低,而最近20年,杂交水稻逐渐占到我国稻谷总产量的60%左右,在一定程度上影响了稻谷的品质。

选育是如何影响味蕾的?

农业生产必须先解决有无问题,再解决滋味的问题。所以会优先选育更高产,抗病更强的品种。不只是大米,日常吃的果蔬很多都是类似的情况。比如现在的西红柿又硬又没有滋味儿,和以前饱满多汁,酸甜可口的记忆完全不一样。其中原因是为了让更多人能吃到西红柿,不至于运输途中就变成番茄酱,于是针对西红柿的储存和运输等问题,人工选育了抗病高产的硬果品种。这样的西红柿虽然损失了味道,但把西红柿的价格给打了下来,让更多的人能以低价买到。

产量与品质的矛盾

还有一个典型的例子就是香蕉。在1950年之前,世界上最畅销的香蕉是名叫“大麦克(Gros Michel)”的品种,这种香蕉又大又甜,而且还容易催熟。但在20世纪初,一场香蕉枯萎病(枯萎病1号)席卷了中美洲的香蕉种植园,随后更是摧毁了除亚洲以外,所有地区的大麦克香蕉,这个品种几乎灭绝。在国际上香蕉也一度成为稀缺品,直到人们发现有一种东南亚地区的香蕉能够抵御这种疾病,那就是卡文迪许香蕉。

虽然卡文迪许香蕉的口感和香味远没有“大麦克”好,但它有更强的抗病性且适合大规模种植和长距离运输。于是卡文迪许香蕉逐渐流行,现在大家吃的香蕉99%都是卡文迪许香蕉。 但在1990年,一个新的香蕉枯萎病变种被发现,它被证实能够攻击亚热带种植的香蕉,连卡文迪许香蕉也抗不住。近几年已经陆续传播到了中亚、中东和非洲等地区,所以科学家们正在选育能够抵抗新病毒的香蕉品种,同时也在尝试用转基因和基因编辑的技术去提高香蕉对病菌的抗性。说不定以后我们吃到的香蕉就不是现在这个味道了。

气候也会影响大米的好坏

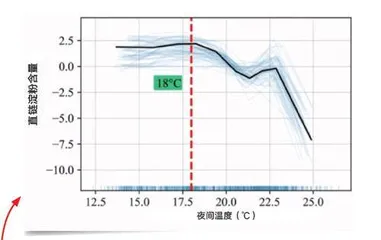

最后,气候变化也会影响大米的质量。其中的一个因素是夜间温度。陕西师范大学等机构的学者在论文中称,夜间温度越高,大米品质就越差。

当夜间温度达到18℃,就会干扰水稻的光合作用和淀粉积累,稻米的垩白度显著增加,整精米率降低。特别是水稻在早熟阶段遭遇持续高温时,种子容易出现“白裂”现象,这种米粒不仅外观差,可食用的部分也会大幅减少。

夜间温度与直链淀粉含量关系

另外科学家还模拟了降雨对稻谷产量的影响。结果表明,在过去20年里,极端降雨导致中国水稻减产约十二分之一,这相当于安徽省一年的水稻总产量。2018年《科学前沿》(Science Advances)上的一项研究也指出,随着大气中二氧化碳浓度不断升高,大米中的B族维生素含量下降了13%至30%,而蛋白质、铁、锌等营养成分也有所减少。这意味着大米可能变得“营养不良”,以大米为主食的贫困国家,一部分人可能会出现营养缺陷。所以说,极端天气越来越多,不仅会让粮食减产,还会让米饭变得更难吃。

让产量与美味并存

大米变难吃其实是多种原因导致的,是高产的副作用,是人工选育品种过程中暂时不太看重的一环,是气候变化带来的影响。最近几年能出现“大米变难吃”这样的讨论,其实也说明,我们今天是真的不缺粮了。中国以世界上9%的耕地、生产出地球上25%的粮食、养活了世界人口的22%,背后离不开人工选育的稻谷品种的贡献。

而随着生产力的提高,我们在追求产量以外,也在着手解决口味的问题,比如利用育种遗传改良和种植环境监测等技术来应对气候变化带来的稻谷品质波动。全国各地都组织了优质粮工程,所以才有了我们前面说到的籼稻品质的大幅提升。或许科学家以后真的能培育出高产和美味并存的大米,让我们重温记忆里的味道。

(责编:南名俊岳)