说“口”

作者: 富丽

口是重要的人体器官,“口”字既简单又常用,却也有一些讲究。

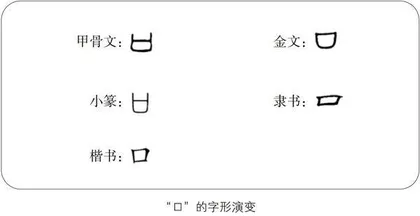

从字形上来看,由甲骨文到楷书,“口”的字形一直比较稳定,描画的都是人嘴张开的样子。

从意思上来看,“口”最初是指人用来发声和进食的器官,也就是嘴,后来也指动物发声和进食的器官。许慎《说文解字·口部》:“口,人所以言食也。”说的正是“口”最初的意思。《诗经·小雅·正月》:“好言自口,莠言自口。”好话是从嘴里说出来的,恶语也是从嘴里说出来的。《史记·苏秦列传》:“宁为鸡口,无为牛后。”鸡口虽小,是用来进食的;牛后虽大,却是用来排泄的。所以,宁可当小而洁的前者,而不愿做大而臭的后者。

“口”是人或动物发声、进食的通道,因此,它进一步可以表示跟“进出通道”有关的意思。它可以指器物纳入取出的地方。汉代王充《论衡·道虚》:“致生息之物密器之中,覆盖其口。”这里的“口”是指容器口。其他如“枪口、瓶口”等都属于这类意思。“口”也可以指“出入通过的地方”。陶渊明《桃花源记》:“山有小口,仿佛若有光。”山上有个小洞口,里面隐隐约约透着点光亮。苏轼《石钟山记》:“彭蠡之口有石钟山焉。”鄱阳湖的湖口有一座石钟山。其他如“门口、井口、关口、入海口、火山口”等都是这种意思。由“进出通道”的意思再进一步,“口”有时还特指长城上的关口,如“口外、古北口、走西口”等。

因为人的“口”的一个主要功能是说话,所以,“口”进一步又能表示跟这个功能有关的意思。它可以指言语,也就是说出来的话。《尚书·大禹谟》:“惟口出好兴戎,朕言不再。”言语可以生出好事,也可以兴起兵戎,我的话不再重复。唐代韩愈《唐故朝散大夫商州刺史除名徙封州董府君墓志铭》:“宾接门下,推举人士,侍侧无虚口。”“虚口”指不实之言。“口”还能表示“口才”的意思。《汉书·淮南衡山济北王传》:“王有女陵,慧有口。”淮南王有个女儿叫刘陵,为人聪慧而且很有口才。

吃饭是“口”的另一项基本功能,围绕这一功能,“口”又发展出一些意思和用法。首先,一个人一张嘴,有多少张嘴,就有多少个人,所以,“口”可以表示“人口”的意思。《孟子·梁惠王上》:“百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。”每户人家有百亩耕地,官府如果不去妨碍他们按照农时进行耕种,那么,几口人的家庭就可以不挨饿了。《汉书·宣帝纪》:“流民自占八万余口。” “口”还可以表示“口味”的意思。《庄子·天运》:“三皇五帝之礼义法度,其犹柤梨橘柚邪!其味相反而皆可于口。”三皇五帝的礼义法度,就像山楂、梨、橘子、柚子等水果一样,尽管味道全然不同,但是都合于人的口味,是因为它们都是顺应时代的发展变化而变化的。今天常说的某人“口重”或“口轻”也属于这类意思。

“口”还能表示数量。人或牲畜以口进食,因此,“口”能表示人或牲畜的数量,比如“几口人”。南北朝高昂《征行诗》:“垄种千口牛,泉连百壶酒。”此外,“口”还能表示某些物件的数量。《晋书·载记第三》:“献剑一口。”南朝陶弘景《古今刀剑录》:“晋武帝司马炎以咸宁元年造八千口刀。”这些物件的共同特征是都有“口”:炮有炮口,瓶、瓮、箱等有敞开的口,而刀剑之类利器的刃也叫作“口”,比如《水浒传》第十一回:“砍铜剁铁,刀口不卷。”大概这就是它们都可以用“口”来计数的原因。

“口”还有一些较晚产生的意思和用法,也跟它表示口这一器官的意思有关。由于骡、马等牲畜的年龄可以通过牙齿的数量和磨损程度来判断,所以,“口”可以表示这些牲畜的年龄,比如“这匹马五岁口”。周立波《暴风骤雨》:“拴在老榆树左边的那个青骒马,口小,肚子里还有个崽子。”而无论是人,还是动物或器物的“口”,通常都具有归拢东西的作用,因此,一些性质相同或相近的办事机构形成的管理系统,也可以称作“口”,比如“文教口、财经口、归口管理”等。

“口”可以作为部首使用。属于这个部首的字,大部分在意思上跟口这个部位或者与口相关的行为以及口中发出的声音有关,比如“咽、喙、吃、唱、吞、吱、哎”等。不过,也有个别包含“口”的字,“口”仅仅表示字的读音与它接近,如“扣、叩”等。此外,还有个别包含“口”的字,只是字形中的某个部分与“口”接近,意思却与“口”无关,比如“吕、呆、员”等。