涨工资的规则

作者: 王可越

初入职场的年轻人时常抱怨:“我为什么要干那么多活?”

“我没挣多少钱,也没多高的追求,做完这些事就差不多了吧!在公司忙里偷闲,我就是占到便宜了。”

问题是,过了一两年,新职员不再是新人时,他们的抱怨不会减少。他们的问题还是没有得到解决,不理解公司的评价标准,不清楚职业的价值何在,这样下去只会让人更郁闷。

无论从事什么样的工作,我们都要洞察公司和职业的规则,并在其中找到自己的最佳位置。随着时间的推移,通过行动逐渐拓展自己的上升空间,而不是让路越走越窄。

世界上的企业类型众多,规则也并非只有一种,选工作就是在选规则。如果意识到当前的工作规则无法适应,也不愿迁就,就必须提早打算,换一份更合适的工作。要么趁早选个更适合自己的规则,要么尽早认清形势,充分利用规则,主动出击。

如何了解规则呢?

我们可以观察一下,公司里哪些人得到了晋升,哪些人没有变动,哪些人干不下去被迫离职。一般来说,公司的裁员标准都很诚实。比如,一些大企业在裁员时,会先裁掉工资较高,同时可替代性更强的员工。

“可替代性”容易理解,但在不同的组织中,“可替代性”的内容并不一样。在一些企业中,它指的是业务能力。如果你从事销售工作,不可替代的就是你所掌控的客户网络。但在另一些企业中,“会做人”也可能是一种“不可替代性”。

有学生问我,毕业之后,有几个机会摆在眼前,要如何选择呢?我回答:“这还真要看你自己。”选企业,既是选行业、选规则,也是选择自己的发展方式。

机关、学校、外企、互联网大企业、初创小公司,它们的环境不同、规则不同,价值判定方式也不一样。这就要看你喜欢什么样的体系,毕竟每个人的情况和适应性都是不同的。选对了平台,特定的人才能将自己的价值最大限度地体现出来。

有人问:“为什么我非要在工作中体现自己的价值呢?”我反问:“那么,老板为什么给你发工资呢?”

我们上班拿工资,底层逻辑就是价值交换。员工解决问题,创造价值,公司组织这些价值去创造更大的价值。一个人只要参与社会分工,其创造的价值就要可转化、可交换。如果一个人提供的价值低、可替代性强,他的工资自然不高,获得的机会也会相应变少。

工作中的价值不直接等于能力。一个人记忆力好,这是一种能力,但不见得对所有工作都有价值。如果一个人体力好,这也是一种能力,但它能否转化为工作中的价值要看这个人用体力做些什么。

洞察工作的规则,我们需要更诚实地意识到:工作就是工作。

从价值排序上看,我们喜爱的、偏好的,有可能没办法放在第一位。上班,就要把活干好——这是个朴素的逻辑,也是真正的专业精神。干活时,当然可以加入很多心思,但第一步是先干活,再考虑这项工作有没有价值。

有人认为,无论公司有多好,只要让自己“超额”干活,自己就是被“剥削”了。探讨上班是不是被剥削,要看我们从中得到了什么。如果企业提供了你认可的价值,上班就可以接受。具有一定挑战性的工作才能让人成长。如果工作做起来一点都不吃力,人也就难以成长。也许有人会说“我不需要成长”,那就另当别论。

先付出,还是先得到?有人说:“我挣得这么少,不至于让我付出那么多。”如果你无法让别人看出你能解决什么问题,就很难有大的机遇。

如果你赚5000元的工资,但按照1万元的标准创造了价值,那么,在不久的将来,你肯定会赚到1万元或者更多。当然,我们也可以选择一份轻松的工作。可是,我们要做好思想准备,轻松的代价是不可逆的。如果我们一开始就选择待在舒适圈内,舒适圈会越来越小。

职场的规则很现实,凡事还要看得长远一些。有些企业虽然工作辛苦,但新人可以从高手那里获得一些难得的经验。在职业生涯的前几年经受强度较高的训练,这样的工作经验将为年轻员工的职业生涯背书,或者为他们铺垫未来的职业前途,也算是一种等价交换。

即便通过跳槽换了平台,工作的评价规则也面临改变。换份工作,我们是否就能得到更好的收益?这要看我们的能力在新平台上能否创造超额价值。

即便曾经为大公司效力,离职员工的职业光环也很快会消失。有的老员工在观念上抱有幻觉,将公司的平台优势当成了自己的强项,忽视了自己的真实能力。这就好比在上升的电梯里,一个人无论做什么都可以跟着电梯上升。可我们必须知道,电梯并非因我们而上升,我们也无须为电梯上升而自豪。

价值规则是双向的,工作要求员工提供价值,工作也为员工提供价值。工作的价值并非仅限于薪酬、待遇,也包含一份工作的意义。

程序员自称“码农”,办公室职员戏称自己“每天搬砖”,类似的说法都是员工的自嘲,这些说法的背后透露出一种无奈。毕竟我们上班,除了赚钱来养家糊口,还期待获得一定的意义。

在《美国人谈美国》一书中,斯塔兹·特克尔强调,在激励员工时,“意义”与经济报偿一样重要。“工作是一种探索,既探索日常生活的意义又追求生存必需品;既是寻求认可又在追求金钱。工作是对有趣生活的探索,而非让心灵变得麻木。”

对于企业来说,想要留住优秀人才,就要持续改进工作规则。管理者需要营造鼓励创造的企业文化氛围,让优秀员工分享意义和集体荣誉感,而不是让他们成为“工具人”。

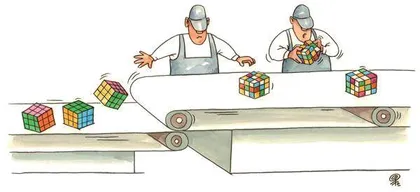

怎样的企业才是好的企业?简单来说,就是让员工上班觉得有奔头,觉得自己不是消耗品。公司既有奖励的体系,又提供意义的体系,让员工觉得自己的工作是有价值的,不再是流水线上的一道工序。

企业取得的最终成功,跟每个员工都有关。让每个人都成为智慧的载体,在分享和联动中相互支撑,获得意义。

对于企业家来说,真正重要的问题是,如何激发员工的责任感和价值感,让他们愿意贡献自己的能量和才华。对个人来说,需要思考的是自己愿意为哪种工作付出更多努力,以及这样工作下去是否值得。

工作千差万别,每个人的目标也不同。从来都没有完美的工作,也没有完美的员工。如何选工作?工作又如何“选”我们?洞察规则之后,我们会更懂得权衡利弊。

选工作之前,我们要先搞清楚自己愿景的优先级,而不是糊里糊涂地批判一切,或者什么都想要。

(赵一赵摘自人民邮电出版社《10种洞察》一书,本刊节选,毕力格图)