锚定课堂关键环节 凸显文化自信教学

作者: 张娟

文化是国家和民族之魂,文化自信是中华民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。青少年正处于世界观、人生观、价值观养成的“拔节孕穗期”,学校教育教学应以中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化培根铸魂,培育青少年的文化自信,使他们在文化的传承创新中不断构筑中国精神、中国价值、中国力量。

正所谓“出乎史,入乎道,欲知大道,必先为史”。历史学科是一门人文社会学科,它的思想性、政治性、人文性极强,有着丰富的文化自信教育资源,担负着涵育青少年文化自信的重要任务。统编版高中历史选择性必修3《文化交流与传播》第一单元第2课“中华文化的世界意义”,是在第1课“中华优秀传统文化的内涵与特点”上的延伸,更重视中华文化与世界的关系。因此,教师将本课的教学立意确定为“吸纳”与“滋养”,即中华文化在与外来文化的交流中不断发展、升华,保持了旺盛的生命力,又源源不断地为世界的发展提供滋养。在对中华文化“吸纳”“滋养”的理解中,涵育学生的文化自信。

一、设定涵育学生文化自信的教学目标

本课的课标要求为“从人类文明发展和世界文化交流的角度……认识中华文化的世界意义”。主要涉及两个学习要点:一是中华文化在与异国他邦文化的交流中的发展,二是中华文化对世界的影响。教材中本课的第一子目强调外来文化对中华文化的影响,第二子目重点探讨中华文化在不同阶段对世界的影响,两个子目共同构成了对“中华文化的世界意义”的全面认识。

本课的授课对象是历史选考学生,他们通过对高一教材《中外历史纲要》上下册的学习,对中华优秀传统文化有一定了解。但本课涉及的事件与知识点较多,学生已有知识储备和生活经验有限,调动各层次学生主动学习、互动思考,培养世界意识、培养高阶思维成为难点。在教学中,教师注重构建教材的逻辑体系,利用典型的历史材料、学生经历,拉近历史与现实之间的距离。引导学生在研读历史资料、小组讨论、生生互动的过程中感受中华文化的魅力,增强学生的文化自信,形成正确的价值观。

根据以上课标分析、教材分析、学情分析,并结合历史学科核心素养的要求,教师制订如下教学目标。

(1)通过中华文化在形成过程中对异国他邦文化的学习、接纳、内化,认识异国他邦文化对中华文化的深刻影响,理解中华文化的包容性和旺盛的生命力,树立文化自信。

(2)通过中华文化在自成一体的基础上不断向外辐射,形成和发展了东亚文化圈,推动了欧洲的社会转型和社会发展,深刻认识中华文化对世界文明发展的促进作用,最终实现学生对本民族自身文化价值的充分肯定和积极践行,使学生形成正确价值观,对中华文化持有坚定的信心。

(3)通过联系社会生活,举例说明中华文化在当今人类文明发展中发挥的作用,实现历史深度学习的高阶培养目标。

二、突出涵育学生文化自信的问题导向

读万卷书,行万里路。本课用教师亲历的历史,引起学生探究“旧邦新命”的兴趣,层层设问、步步递进导入新课。在具体授课环节,教师设置了如下问题探究,引发学生对历史、文化的思索。

1. 探究一:“生命力”

◎文化交流在世界古代、近代都曾发生过,其他文明都衰落了,为什么中国还在发展?

本课重点之一就是了解异国他邦文化对中华文化的影响,从而增强学生的文化自信。在这样的培养目标中,教师设计了第一次课堂探究活动。

根据下列所学知识及两则材料,探究中华文化保持旺盛生命力的原因。

华夏民族大一统的国家伟业,到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚。正是这个伟大而充满凝聚力的民族共同体,承载着中华文明古往今来的生生不息。中华文化主张和而不同。“和”的思想作为认识与处理事情的方法,对中华文明的发展起到了积极作用。中华文化博采众长,兼收并蓄,积极吸纳外来文化,具有很强的包容性。

—摘编自纪录片《中华文明》解说词、历史选择性必修3教材

中华文明是在中国大地上产生的文明,也是同其他文明不断交流互鉴而形成的文明……中外文明交流互鉴……更多是学习、消化、融合、创新。

—摘自习近平《在联合国科教文组织总部的演讲》

探究小结:大一统的国家政局奠定了中华文化生命力的基础;中华民族有强烈的民族凝聚力,各民族共同创造了中华文化;中华文化主张“和”,具有很强的包容性,学习、消化、融合其他文明,并有了创新和发展。

教师进一步总结:我们的方针是一切民族、一切国家的长处都要学,政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一切真正好的东西都要学。我们中国人必须用自己的头脑进行思考,并决定什么东西能在我们自己的土壤里生长起来。中华文化在不断发展、升华的同时,丰富了原有文化的内涵和外延。这,就是海纳百川、文化自信。

2. 探究二:跨学科活动——“滋养”

◎认识火药、指南针、印刷术的原理及生活实践运用,分组在线查找资料,展示资料并交流火药、指南针、印刷术西传对欧洲的影响。

中华文化在吸收外来文化实现自身升华的同时,也源源不断地向世界进行着辐射和传播。跨越国界,中华文化在封建社会传播到朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区,对亚洲产生了深远影响。“火药在13世纪经阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展……指南针的使用,……推动了大航海时代的到来。继中国发明活字印刷术后,欧洲人也造出了自己的活字印刷机,大大推动了文艺复兴运动和宗教改革……”正如培根所说,印刷术、火药、指南针曾改变了世界,没有一个帝国、没有一个学派、没有一个显赫有名的人物,能比这三种发明在人类事业中产生更大的力量和影响。

于是,教师设置了本节课的第二次探究。

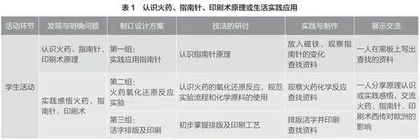

全班分为三个小组。每小组一部分学生进行实验,另一部分查找资料。活动中每组选一人上台写下查找的资料,活动完成后每组选一人上台交流。第三组同学交流时带上印刷成品进行展示(见表1)。

同时,推荐资料:

① 马克思《机器。自然力和科学的应用》

② 严家辉《关于中国指南针西传相关问题的思考》

③ 张扬《中世纪晚期欧洲火药武器发展初探》

④ 路宪民《印刷术与民族国家》

⑤ 张富祥译注的《梦溪笔谈》

该探究环节融入STEAM教育理念,把现代教学技术与教学深度融合,由教师使用现代教学工具转变为学生使用现代教学工具。教学环节的设计有效发挥了历史学科特性,打破学科界限,扩大了高中历史课堂思维空间。

探究完成后,教师进一步总结:中华文化推动了欧洲的社会转型,促进民族国家的建立。中国尊重世界文化多样性,促进和而不同、兼收并蓄的文化交流,推动世界和平与发展。中华文化不仅在过去为人类文明发展作出了重大贡献,也为当今世界文明的发展作出了自己的贡献。

3. 探究三:“共赢”

◎联系社会生活,举例说明中华文化在当今人类文明发展中发挥的作用。

这个探究环节引导学生从科技、国际关系等方面展开讨论与思考。课堂展示习近平《在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》和《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》的部分内容,明确面对和平、发展、合作、共赢的时代潮流,中国一直在为世界发展提供中国方案,增强学生的文化自信。

中华优秀传统文化源远流长、博大精深,是中华文明的智慧结晶,其中蕴含的天下为公、民为邦本、为政以德、革故鼎新、任人唯贤、天人合一、自强不息、厚德载物、讲信修睦、亲仁善邻等,是中国人民在长期生产生活中积累的宇宙观、天下观、社会观、道德观的重要体现,同科学社会主义价值观主张具有高度契合性。

——习近平《在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》

牢固树立构建人类命运共同体意识,共同担当,同舟共济,共促全球的和平与发展。

——《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》

之后,教师回顾全课内容,梳理中华文化在不同阶段对世界的影响。

教师进一步总结:中华文化推动了中华文化圈的形成和发展,推动欧洲的社会转型,促进民族国家的建立,丰富了欧洲的思想文化和社会生活,共促世界的和平与发展。中华文化在交流发展的同时,为世界发展提供了滋养。这就是美美与共的文化自信。

三、创设涵育学生文化自信的情境教学

中华文化源远流长、博大精深,是中华民族独特的精神标识,是当代中国文化的根基。历史课堂应创设涵育学生文化自信的情境教学,与这些千百年来形成的文化进行“对话”,向学生展示中华文化之美,述说中华民族伟大的创造力,使他们为中华优秀传统文化感到骄傲。

1. 贯穿“中国宫”情境

本课的导入,展示的就是教师于2018年拍摄于瑞典的“中国宫”(见图1)。用“中国宫”探究中华文化的世界意义。

全课结尾时,再次出现“中国宫”吸引着来自世界各地游客的图片。

教师总结:世界走近中华,吸纳发展,文化自信;中华走向世界,滋养传播,文化自信。中华文化“旧邦新命”:吸纳、滋养,共同繁荣!

2. 架构跨越千年的时空桥梁

(1)善用时空坐标

本课试图在时空框架下理解中外文化交流的路径,落实时空观念核心素养。在漫长的历史长河中,中华文化吸收了不少来自异国他邦的文化:一是两汉之际佛教传入,并逐渐本土化,成为中华文化的一部分;二是始于明末的西学东渐,自鸦片战争至五四运动前后,全面发展;三是改革开放后,中华民族更加开放自信,学习国外先进技术和经营管理方法,促进了国家和民族发展。中华文化在与外来文化交流中不断发展、升华,保持了旺盛的生命力。

(2)善用历史视频

历史讲述着人类的过去。本课所使用的视频包含火药、指南针、印刷术西传视频和专家解读视频等。教师将经典的影视资料引入课堂教学中,有利于拉近学生与历史之间的距离,不仅活跃了课堂气氛,还可以培养学生的探究精神和历史学习的兴趣。

3. 创设本地文化情境

鸦片战争后,西学进一步传入,在中外文化交流中推动了中国的社会转型。创设本地留学生救国情境,探究重庆清末留学生对社会转型所做的贡献,通过本地文化走进学生内心,培养学生的文化自信。

据相关资料统计,1905年1月重庆的留日学生共有82人,其中重庆府53人(江北2人、巴县14人、江津14人、长寿7人、大足1人、永川2人、荣昌3人、綦江2人、南川1人、璧山1人、合川1人、铜梁1人、定远2人、涪州2人);夔州15人(奉节3人、云阳3人、万县6人、巫山1人、大宁1人、开县1人);酉阳7人(秀山2人、黔江2人、彭水1人,不详2人);忠州6人(丰都1人、垫江1人、梁山1人,不详3人);石柱1人。其中巫山的李友梁,曾修《巫山县志》,时年已65岁,是留学生中最长者,在日本弘文学院学习普通科。

——《重庆留学史研究》

重庆清末留学生突出表现在以下几个方面。第一,积极从事革命活动。他们中多人参加了辛亥革命。与此同时,他们把民主与共和的思想传进了重庆,促进了重庆社会思想的进步。第二,实业救国。发展了民族工商业,促进了重庆的经济发展。第三,教育救国。不少人到各级学堂担任教习,在重庆教育园地上辛勤耕耘,并积极创办新式学堂,推动了重庆新式教育的发展。进入民国后,继续寻找救国之路,成为重庆地区早期的马克思主义者和共产党人。

——《重庆留学史研究》

4. 引入清少纳言历史佳话

中华民族的文字、制度、建筑、服饰、体育、诗歌典故等传播到朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。清少纳言(约966—?)是日本天皇妃子藤原定子的女官,汉文修养极高。据记载,在一个雪天,藤原定子问众女官:“香炉峰的雪怎么样了?”清少纳言立刻心领神会,把房间的帘子高高卷起,藤原定子对此极为满意和赏识。原来,这是藤原定子在试探大家是否了解白居易的诗句“香炉峰雪拨帘看”。这段佳话也反映了白居易诗歌在日本的流行,进而说明隋唐时期中国的汉字、思想对周边国家和地区产生了重大影响。

5. 构建历史材料学习情境

本课的导入,采用了以下两则材料。

在世界上,中国是文明古国之一。其他古国,现在大部分都衰微了,中国还继续存在,不但继续存在,而且还进入了社会主义社会。中国是古而又新的国家。

——冯友兰《中国哲学史新编·自序》

周虽旧邦,其命维新。

——《诗经·大雅·文王》

教师引导学生思考:中国是“古而又新”的国家。与其他文明古国相比,中国有什么特点?“周虽旧邦,其命维新。”“旧邦新命”到底是什么?由此引起学生探究“旧邦新命”的兴趣,层层设问、步步递进导入新课。“旧邦新命”代表着中国文化的基本精神,是激励中华民族不断创新、不断前进的思想源泉。鸦片战争后,中国人惊醒、渐醒、觉醒。教师又展示相关材料。

五四运动改变了以往只有觉悟的革命者而缺少觉醒的人民大众的斗争状况,实现了中国人民和中华民族自鸦片战争以来第一次全面觉醒。经过五四运动洗礼,越来越多中国先进分子集合在马克思主义旗帜下,1921年中国共产党宣告正式成立,中国历史掀开了崭新一页。

——习近平《在纪念五四运动100周年大会上的讲话》

教师引导学生思考:马克思主义开启中国化历程。体会中华文化在不断交流中发展、包容、创新,保持了持久的生命力。

刘知幾在《史通·直书》中说:“史之为务,申以劝诫,树之风声。”中华文化延续着中华民族的精神血脉,中华文化在交流中吸纳异国他邦文化,在传播和辐射中滋养异国他邦文化。中华文化既需要薪火相传、代代守护,又需要与时俱进、勇于创新,在传承中创造性转化和创新性发展,激活其生命力,把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来;同时,从不同文明中寻求智慧,携手迎接人类共同面临的各种挑战,推动人类文明交流互鉴,促进世界和平,增强文化自信。

(作者系重庆市巴蜀中学校教师)

责任编辑:赵继莹