主题式学习模式指引下的初中历史大单元教学实施策略

作者: 刘娴兴

【摘 要】主题式学习模式在初中历史课程教学中的运用与核心素养培养目标具有高度匹配性。主题式学习模式下,教师可立足于主题内容,从多角度对学生进行教育引导,将传统的课程教学过程以单元为单位进行内容和资源的整合,树立一个明确的主题,并围绕主题创新教学方法,为取得大单元教学效果奠定基础。通过分析可知,在初中历史大单元教学实践中,教师需要明确单元教学主题、整合课程资源、创新应用教学方法、注重主题式教学模式的效果评价,为后续历史教学指明方向。只有全方位调动素材资源,以明确的主题作为指引开展好历史课程教学,才能够取得初中阶段历史教学的良好效果。

【关键词】主题式学习模式 初中历史 大单元教学 教学创新

初中历史大单元教学是以整体单元为目标组织落实具体教学过程的一种创新模式。初中生已经具备了一定的自主学习能力,对于历史事件、历史概念也有一定的理解能力。在这种情况下,教师以整体单元教学为指导设置明确的主题,引导学生更多地参与自主学习,更好地完成实践任务。从学生的角度上来讲,这也有利于形成良好的历史学习逻辑思维,了解科学有效的历史知识学习方法。

一、主题式学习模式的应用优势分析

1. 设置明确的主题,更便于学生学习理解

在主题非常明确的背景下,学生的学习目标会更加明确。另外,设置具体主题后,学生会对一个阶段内的学习内容有更加深入、更加明确的认知。教师也可基于主题内容的规划分析,引导学生对主题式学习的基本目标以及具体主题背景下的课程教学侧重点进行学习和理解[1]。相对于以教师为主导的课堂教学,设置明确主题后,学生也可基于教师设置的主题任务或者一个阶段内的课程教学内容,通过自主学习理解对具体主题背景下的课程教学内容进行有目标的探索和实践。除此之外,设置明确的主题后,学生也会对一个阶段的历史课程内容有更加直观、更加全面的理解[2]。

2. 设置明确的主题,更便于发现学生的实际问题

基于学生的实际问题进行分析研究时,由于不同学生在学习能力、学习基础方面的差异,教师不易从日常课程学习的过程中了解和把握学生存在的问题;而有了明确的主题,不同学生基于同一主题的学习理解状态会呈现出较为显著的差异,这便于教师在同一主题下了解学生学习理解相关知识的实际情况。另外,教师还可通过变换主题从多角度观察、检验学生历史课程的学习效果。这对于教师进一步制订合理有效的教学方案、提升教学指导的针对性和有效性非常重要。围绕一个主题进行学习时,学生所暴露出的问题也相对更为集中,更具有典型性。这也便于学生从自身的角度出发,明确其不同类型历史知识的学习理解状态,为教师更进一步优化历史课教学效果奠定基础。

二、初中历史大单元教学应用主题式学习模式的原则探索

1. 合理规划教学流程,保证教学流程顺利推进

在初中历史大单元教学的背景下,主题式学习模式的落实执行,需要教师在设置预定的主题后明确教学流程的推进环节,通过优化设计教学流程的推进环节,提高初中历史大单元教学的整体水平,优化初中历史大单元教学的实际效果。若教学流程更顺畅,教学流程与学生的思维模式、逻辑思维状态更贴近,则更有利于学生理解相关知识;若整体教学流程在规划设计的针对性和有效性上能够得到保障,也有利于教师在有限的课堂教学时间内顺利完成教学任务。只有教师和学生通力合作,整体教学流程在适宜性和合理性上达到一定水平,才能够完成好大单元教学任务,发挥出主题式学习模式的积极作用[3]。

2. 突出学生的主体地位,引导学生自主参与学习实践

初中生学习知识的自主意识、主观需求已经逐步凸显出来。历史课程作为与学生日常生活、兴趣爱好具有关联性的课程,部分学生可能会对部分知识产生较为浓厚的兴趣,部分学生可能会在历史课程的学习中存在一些具体的问题和困难[4]。大单元教学背景下,多方面历史知识都可基于单元教学以循序渐进的方式向学生讲授。教师与学生之间的沟通内容、沟通范围会进一步得到拓展。学生在单元学习背景下也能够结合个人的学习理解和实际问题,更加直接、集中地向教师反映。在不同主题的背景下,学生更便于结合不同的主题,对照个人在相关知识学习中的问题,抓住学习重点,克服个人在历史课程学习中的困难。

3. 注重与学生的互动交流,围绕课程教学主题进行探讨分析

跳出课程教学的局限,以学生的主观学习需求以及学生感兴趣的侧重点为基础,开展互动性更强的主题式历史课程教学也非常重要。对于初中生来说,单元中的历史课程内容具有非常紧密的逻辑关系,不同学生对单元内知识的了解程度也可能存在客观差异。这更便于学生通过互动交流,反馈个人在学习中的主观感受、在学习中遇到的实际问题,从而形成一个学生与学生、学生与教师轻松沟通交流的良好氛围。对于教师来说,这是提升课程教学质量的科学方法,也能够帮助学生在基于固定主题进行讨论分析时获得更加具有发散性的思维,在思考历史课程的学习价值、感受历史课程所传达的内容内涵时,获得更具有创新性、发展性的感受。这也是历史课程学习在初中阶段所需要追求的目标。只有学生形成了良好的历史学习观念,掌握了历史课程学习的科学方法,才能够更好地完成课程学习任务,在互动交流中提升个人的历史课程学习效果。

三、主题式学习模式下初中历史大单元教学的实践策略分析

1. 明确单元教学主题

设置明确的主题,也是为学生明确课程学习目标的重要方法。因此,在整体单元教学的背景下,教师应当基于单元课程的基本内容做好梳理分析,明确单元的学习主题、学习目标,在有限的课时安排背景下,以明确的目标为指引开展课程教学[5]。同时,这也有利于帮助学生明确不同单元的课程教学内容侧重点,让学生在明确目标的指引下完成课程学习任务,获得历史课程学习的良好效果。

例如,在八年级下册第一单元“中华人民共和国的成立和巩固”的教学中,教师首先要从自身对文本的理解出发,分析本单元课程教学的侧重点,明确核心部分知识。具体来说,本单元包括了五个学习要点,课程教学内容的综合性相对较强,但各个子课题之间又有相对独立的关系。在整体单元教学中,中国人民政治协商会议第一届全体会议和开国大典体现了新民主主义革命的基本胜利,解放西藏、抗美援朝、土地改革是巩固新民主主义革命成果的重要举措。从“为实现中国梦而奋斗”的大概念角度,本单元教学内容体现了国家独立、人民解放、和平安定、耕者有其田的梦想。因此,教师可以结合中华人民共和国的成立和巩固两个方面进行课程教学的推进,划分为两个单元学习主题;也可以围绕中国梦的实现,划分为四个学习主题。划分好主题后,再对课时内容进行适当增删,凸显出本单元的课程教学主题,并为相关主题分配充足的课时,确保重难点知识能够被学生完全掌握。在明确课程教学主题的背景下,教师运用更加具有创新性和拓展性的教学工具,使整体教学过程更加生动,学生也会对这部分知识的教学过程产生深刻的印象,整体单元的课程教学效果因此而得到优化。

2. 整合课程资源

整合课程资源是明确课程教学主题后应当关注的要点问题。在整个单元的学习背景下,不同的知识点有主次之分,不同知识点之间也有非常紧密的逻辑关系,教师应当对概念性知识和实践性知识进行精准细分,集中引导学生学习概念性知识或基于创新教学方法介绍历史背景。以此为基础,更进一步将课程教学侧重点发散到具体的核心课程教学环节[6],形成具有系统性和程序性的课程教学状态,让学生在扫清历史概念认知障碍和基本概念理解障碍后,集中精力学习核心知识和重难点知识,提高历史课程教学在大单元背景下的质量。

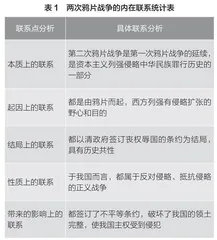

例如,在八年级上册第一单元“中国开始沦为半殖民地半封建社会”的教学中,教师可利用本单元前两课时围绕鸦片战争开展教学的特点,对鸦片战争、第二次鸦片战争的历史背景以及鸦片战争背景下课程学习的要点进行梳理分析,形成知识要点的统计表格(见表1),或制作基于这方面核心知识的教育引导方案,促使学生在前期引导阶段对这两部分具有相似性和逻辑性的历史知识产生更加全面、系统的认知,确保课程教学的后续阶段获得更加稳定良好的效果。

3. 创新应用教学方法

创新应用教学方法在实践中需要教师结合大单元课程教学的基本内容以及主题式教学模式的特征,选择以学生为主体,具有发散性、实践性的创新教学方法。具体来说,项目式学习教学法以及以小组合作为基础的探索式教学法都能够适应以大单元为主题的历史课程教学要求。教师可选择适当的教学切入点,运用相应的教学方法组织落实教学流程,为取得更好的单元教学效果奠定基础。

例如,在八年级下册第一单元“中华人民共和国的成立和巩固”课程教学中,教师可利用现阶段关于建党、建国的纪录片,及当时的照片、绘画、音乐、文学作品、史料等相关学习资料,在主题式教学背景下,将这部分内容的主题设置为“五星红旗下的新中国—新中国成立与巩固的历史”。以此为基础,鼓励学生以合作探究的方式在网络平台或多媒体平台上收集中国人民政治协商会议第一届全体会议、开国大典、抗美援朝、土地改革等事件相关的跨学科资源素材,通过协同合作、自主探讨,对这一阶段的历史进行总结和分析。学生基于更加具有典型性的纪录片、电影、电视剧资料进行学习理解,感受更生动、直观,也更便于进入具体的历史故事和历史事件中,感知和了解这一阶段的发展历史。

4. 注重主题式学习模式的效果评价

主题式学习模式在大单元教学背景下的教学评价也需要方式方法上的创新优化。一方面,引入多个主体参与教学评价;另一方面,在整体单元背景下从多角度设置评价指标,实现评价工作的全面有效落实。对于初中阶段的历史课程教学来说,核心素养培养是历史课程教学的主要目标,教师可在教学评价时,一方面,参照学生理论知识考核评价的成绩,对其掌握知识的实际情况进行观察;另一方面,也可结合初中阶段历史课程教学的单元课程内容,从学生历史观念、辩证思维能力以及在实践学习中的团队协作意识、自主创新意识等方面进行评价分析。分别立足于理论和实践提升教学评价的全面性,发挥出教学评价指导教学工作开展的积极作用。

在初中历史课程教学的组织落实过程中明确主题,有利于提升教学效率;而以整体单元为基础开展教学,有利于培养学生的逻辑思维,提升学生的学习实践能力。教师应当创新应用教学方法,调动各方面资源条件为教学工作提供保障,最终达成优化课程教学效果、提高初中历史课程教学质量的目标。

参考文献

[1] 王夫荣.初中历史大单元“主题”教学策略探讨[J].文理导航(上旬),2023(4):16-18.

[2] 时欣欣.大历史观在初中历史单元教学中的渗透研究[J].中学课程辅导,2023(7):81-83.

[3] 吴木义.基于初中历史大单元教学的时空观念培养学生路径初探[J].安徽教育科研,2022(33):62-64.

[4] 任永斌.基于历史学科核心素养的大单元教学分析——以部编版《中外历史纲要》为例[J].贵州教育,2022(10):36-38.

[5] 吴小玲,朱启凡.大单元视域下的深度学习教学实践探讨——以《秦汉时期》单元教学为例[J].成才,2022(1):47-48.

[6] 杨晓洁.大单元教学设计的策略和实施路径——以统编教材九年级下册第三单元为例[J]. 读写算,2021(34):183-184.

(作者单位:广东省佛山市顺德区龙江龙山初级中学)

责任编辑:赵继莹