核心素养导向的小学数学跨学科融合教育探索

作者: 黄艳芳

【摘 要】本文对小学数学跨学科融合的方法和优势进行阐述。实施方法与路径包括:基于数学眼光、基于数学思维、基于数学语言和基于数学触觉。跨学科融合的优势在于能够为学生未来成长赋能、为教师专业成长提速。

【关键词】小学数学 核心素养 跨学科 融合教育

在未来的教育中,学科教学不再是孤立的分科教育。数学教学除了专业的数学知识技能传授以外,还需要带给学生更多的实践空间,承担更多的育人任务,跨学科融合教育也正成为当前教育发展的需求。

跨学科融合教育是在尊重学科差异的基础上,打破学科与学科之间的边界,促进学科间相互渗透、交叉的一种教学活动。从新颁布的《义务教育数学课程标准(2022年版)》来看,其更加强调基于核心素养的教学。因此,培养学生数学的眼光、数学的思维、数学的语言也一跃成为小学数学教育的重中之重。正因如此,本文在探索跨学科融合教育的方法途径时,将会以发展学生的核心素养为主旨来展开阐述。

一、核心素养与跨学科融合探索

跨学科融合教育不仅仅指多个学科一起授课,还指真正意义上的融合,如内容、形式、理论以及教学目标、育人目标的相融合。因此,在数学教育中,教师利用跨学科融合的方法技巧,引导学生沉浸跨学科综合教学情境、体验核心素养的价值,对于激活学生学习兴趣,感受分立课程之中的合力解题方法有着深远的意义。下面笔者将基于核心素养导向的小学数学跨学科融合教育实施的方法与途径进行阐述。

1. 基于数学眼光的跨学科融合

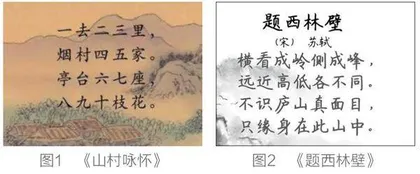

数学眼光主要表现为抽象能力、几何直观、空间观念与创新意识。“通过对现实世界中基本数量关系与空间形式的观察,学生能够直观理解所学的数学知识及其现实背景;……逐步养成从数学角度观察现实世界的意识与习惯。”[1]5在数学课堂中,可以尝试融入语文学科的内容,不仅能够为学生带来奇特的学习体验,还能培养学生的观察能力,以及发现生活中的数学的眼光。如北宋邵雍的《山村咏怀》(见图1),诗人用低年级数学中数数的方式将乡村美景娓娓道来,通俗易懂,画面清晰。学生只要能数出一到十就可学会它,换一种思维观察;学生也可以在读诗的同时练习数数技能。又如人教版四年级语文上册的课文《题西林壁》(见图2),诗中所呈现的意境蕴含着多种数学观察的角度:如前两句描述的是风景,暗藏的是数学元素的三视图,通过不同角度观察立体世界,就会得到不同的图形。通过类似的跨学科融合的方式,可以让数学的世界观教育不再局限于学科本身,而是与其他学科中的数学元素进行联动,让学生在融合的情境中,运用数学的眼光,从现实世界的客观现象中发现数量关系与空间形式,寻找到不同知识之间的呼应交融,进而感受数学之趣,欣赏数学之美,同时也是对中华优秀传统文化的创造性继承。

2. 基于数学思维的跨学科融合

数学思维主要表现为运算能力、推理意识或推理能力[1]6。为发展学生的数学思维,笔者进行了主题性跨学科融合教育的探索,设计了“数学长城手牵手”的主题性教学,在课堂教学中融入长城元素,让学生从数学课堂走到了“中国长城”,并尝试用数学的思维来分析中华优秀传统文化中的古建筑之美。本活动的目标是引导学生在跨学科背景下用数学的思维去思考现实世界,帮助学生感悟数学与现实世界的联系。在活动中,学生面对现实的背景,从数学的角度发现并提出问题,综合运用数学和其他学科的知识与方法,分析并解决问题。在活动的开始,教师出示长城文化素材,如视频、图片等,激发学生的学习兴趣。接下来,尝试根据实物图提取数学模型,如选取长城的一段城墙为观察素材,提供真实尺寸,引导学生用数学思维进行思考与观察,然后将实物进行数学转换,成为一高一矮两个长方形(见图3)。

在学生完成这个数学建模后,教师提出问题:现实中长城的尺寸很大,画到纸上就应该缩小,那么每个人画出来的长城的尺寸就会不一样,怎样才能在A4纸上画出相同尺寸的长城图案呢?由此引导学生思考解决问题的关键—比例,并提出1︰100比例尺的作图规则,然后再提出“数学长城手牵手”小组活动要求:每位小组成员使用一张纸,完成一段城墙的设计,所有小组成员最终绘制的成品均能够无缝地连接在一起,形成一条完整的长城,就算挑战成功。(提示1:要保证前一个人设计图的城墙末端的高度与另一个人的设计图的城墙首端高度一致,才算牵手成功;提示2:可以在城墙上设计有关数学的元素符号,如乘法口诀、数学运算等。见图4)

学生在学习中能够潜移默化地感受到传统建筑的魅力。此外,学生在跨学科问题探究过程中,还会自然而然地运用美术、工程等学科的技能。在经历了不同学科融合的主题活动后,学生发现数学与现实世界之间的逻辑联系的核心能力得到了提升,逐步形成重论据、有条理、合乎逻辑的思维品质,进一步增强了科学态度与理性精神。

3. 基于数学语言的跨学科融合

数学语言主要表现为数据意识或数据观念、模型意识或模型观念、应用意识[1]6。在引导学生进行数学语言的表达的时候,关键是要让学生先去体验现实世界中的数量关系与空间形式,让他们感悟数学与现实世界的交流方式。在发展数据意识方面,既可以在数学课程中引入社会主义先进文化发展中的各种先进技术,如高铁、GDP、基建等数据案例,也可以引入与生命安全和健康教育相关的真实数据,还可以使用与学生密切相关的社区日常生活数据。总之,要引导学生关注身边的生活数据所蕴含的数学元素,让他们在学习数学知识的同时也得到学科外精神文化的熏陶,进一步落实立德树人的根本任务。在发展模型意识方面,可以多设计开放性的数学活动,鼓励学生多观察与日常生活密切相关的数及其表示的事物,如物价、质量、距离、身高、学号、班级人数等。引导学生构建生活数据模型,进一步理解现实世界也是一个数据化的世界这样一种理念。

4. 基于数学触觉的跨学科融合

根据课标对“综合与实践”领域的描述,数学教育还需要引导学生动手操作与实践探究,用数学的触觉感受现实世界。只有充分调动感官系统,亲身感受现实世界的数学现象,才能真正发展“接地气”的数学素养。在单学科教育中,学生或许能运用数学知识,熟练地计算出各种几何图形的面积,但如果给他们一块真实场地去测量时,因为不规则或斜坡等因素,学生的学科知识可能会与现实状况产生偏差,出现单纯的学科技能并不能支持他们解决实际问题的情况。因此,数学教育离不开个人数学触觉的培养。例如,在认识尺子的时候,教师可以提出问题:在不能用尺子的情况下,如何测量某件物品的尺寸?然后顺势发起“感受身上的‘尺子’”活动,鼓励学生用手去触碰、用脚去丈量、用身体上的“尺子”去测量,让学生理解除了用眼睛、思维和语言以外,还可以运用触觉去感受现实世界的数学。在这种跨学科活动的影响下,学生能够体验到数据的力量与能量,这不仅能够为他们以后学习统计与概率及其他方面的数学知识积累感性经验,还能让他们进一步体会到数学知识的价值,发现数学的实用性以及数学与自己的具身关联。

二、跨学科融合的优势

跨学科融合的学习方式能让学生更容易发现创新的机会,发展创造性思维,提高综合素质。

1. 为学生未来成长赋能

跨学科融合教育依托项目式学习,可以将抽象的数学知识具象化、生活化,更贴近学生日常生活,让学生感受到数学以外的数学元素;能锻炼学生学以致用的能力,进一步提升他们对学科的认同感;也有助于提升师生数学眼光、数学思维以及数学语言的核心素养水平,在运用跨学科知识解决实际问题的过程中,能有效发展师生的符号意识、数感、量感、空间意识、几何直观、推理意识、运算能力、模型意识、数据意识等素养,提高立体式、多角度思考问题以及应对综合复杂问题的关键能力,在重大主题的体验中提升了思维品质。

2. 为教师专业成长提速

教师除了关注学科的专业知识以外,还需要掌握其他领域的知识、技能,才能在跨学科融合教育中得心应手。而教师在跨学科教育领域研究越深入,其综合素质水平就越高,在应对现实中的教学问题时就可能会有更多的解决问题的方法与策略。在大数据时代背景下,人工智能、5G网络、云平台这些新技术、新概念层出不穷,教育教学进行跨学科融合已经逐渐成为主流。教师应该深入思考跨学科融合教育的路径方法,实现其特殊的育人价值,最终实现为教育赋能,为自身的专业成长提速。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部. 义务教育数学课程标准(2022年版)[S]. 北京:北京师范大学出版社,2022.

(作者单位:广东省东莞市企石镇江南小学)

责任编辑:孙昕