优秀研究生导师成长差异及其影响因素研究

作者: 郑烨 胡璎杰 肖敏

摘要:在当前加快推进研究生导师队伍建设进程中,探索优秀导师成长阶段的差异及影响因素具有重要的现实意义。本研究聚焦我国54所“双一流”建设高校的351名优秀研究生导师,在履历信息梳理的基础上,采用生存分析法探讨其不同成长阶段的差异性和影响因素。Kaplan-Meier法分析结果表明,在晋升为副教授阶段,不同学科背景对优秀研究生导师的职业成长生涯发展影响不大,不同高等教育背景和博士后经历会产生显著性影响;在晋升为正教授阶段,不同学科背景和博士后经历对其职业成长发展的影响不显著,而不同高等教育背景对其职业成长发展影响显著。Cox比例风险回归分析结果表明:在晋升为副教授阶段,年龄、地域、海外经历、博士后经历和高等教育背景均对其成长产生显著影响;在晋升为正教授阶段,年龄、性别和高等教育背景影响显著。在此基础上讨论了研究启示和局限性。

关键词:优秀研究生导师;职业成长;生存分析法;履历分析法

收稿日期:2024-02-26

作者简介:郑烨,西北工业大学管理科学与工程博士后,西北工业大学公共政策与管理学院副教授,陕西省学位与研究生教育研究中心研究员;胡璎杰,西北工业大学公共政策与管理学院(高等教育研究中心)硕士研究生;肖敏,西北工业大学研究生院副研究员,陕西省学位与研究生教育研究中心副主任,研究员。(西安/710072)

*本文系陕西省研究生教育综合改革研究与实践项目“双一流”建设背景下优秀研究生导师成长及其培育研究(编号:YJSZG2023023),西北工业大学2024年度研究生教育综合改革发展创新项目(课程改革专项)“公共管理专业学位研究生课程质量评价及治理研究”(项目号:KCJG202431),西北工业大学研究生教育综合改革发展创新项目“研究生导师履行第一责任人职责机制建设与实践”(项目号:2022YZGS14)的阶段性成果。

一、引言

党的二十大报告指出:“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,深入实施科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略。”[1]这一论述凸显了我国研究生教育的重要性。导师是研究生培养质量的第一人,具有较高科研水平、专业能力和指导水平的导师队伍对于研究生教育质量的提升发挥着重要作用。近年来,国家层面出台了《教育部关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》《研究生导师指导行为准则》 等文件,要求在实践中大力加强研究生导师队伍的建设以及优秀研究生导师的引领示范作用。部分地方和高校为贯彻落实相关文件,制定优秀研究生导师评选办法,评选出优秀研究生导师,以强化本校导师队伍素质,提升研究生培养质量。

优秀研究生导师有完善的素质结构、良好的人格魅力、深厚的学术造诣、夯实广博的专业素养、较高水平的业务能力,以及强烈的事业心和社会责任感,为研究生培养做出贡献,在研究生导师队伍中具有一定的代表性和典型性,但是其个人成长和发展的问题也十分重要。优秀研究生导师在个人发展和职业晋升的过程中受到哪些因素的影响,学界目前缺乏对这一研究主题的探索,而研究这一主题对于高校组成高质量研究生导师队伍和推动我国研究生教育质量的提升具有重要的实践意义。因此,本研究拟基于国内优秀研究生导师履历信息,采用生存分析(survival analysis)法对其不同职业生涯阶段的成长因素进行探索,动态考察该群体的成长发展的差异及相关影响因素:首先采用Kaplan-Meier分析从学科背景、高等教育背景和博士后经历三个方面探讨优秀研究生导师在不同晋升阶段的生存风险差异,在此基础上进一步采用Cox比例风险回归模型对其他影响因素进行分析,以期探讨出优秀研究生导师职业生涯成长的阶段性差异和影响因素,为后续研究提供实证支持。

二、优秀研究生导师成长国内外研究综述

(一)优秀研究生导师相关研究综述

当前学界围绕研究生导师成长的研究相对较少,但是不乏优秀高校教师和研究生导师的相关研究,本研究将围绕这两大方面展开综述。

·学位与研究生教育·优秀研究生导师成长差异及其影响因素研究

1.优秀高校教师的研究

现有关于优秀研究生导师内涵的研究尚未达成一致性,但对优秀高校教师的内涵做了探讨,可以概括出优秀高校教师的核心素质由专业精神、学识素养、科研水平、教学技能、关爱学生、人格魅力、道德高尚共七个因素构成[2][3][4][5]。有学者具体到“好导师”这一研究主题上,马建军等(2022)从研究生心目中的好导师标准出发,认为“好导师”标准并不是一成不变的,而是根据研究生不同学习阶段的需求变化而变化[6];宋德发(2014)总结出逍遥派、慈父慈母型和良伴型的好导师风格[7]。现有关于优秀高校教师和“好导师”内涵的研究能够为本研究理解优秀研究生导师的内涵提供一定的理论借鉴。本研究对优秀研究生导师这一人才群体的内涵界定为:在研究生培养过程中具有较好指导能力,表现出较高学术水平,通过高校师生推荐和选拔,获得“优秀研究生导师称号”的导师群体。

2.研究生导师的研究

目前,学界对研究生导师成长以及优秀研究生导师成长影响因素的研究相对较少,通过相关文献检索可以将研究生导师的研究主题概括为以下几个方面:导师素质和职责[8][9]、导师能力[10][11]、导师有效指导[12][13]、导师的指导风格[14][15]、导师立德树人[16][17]、导生关系[18][19]、研究生导师队伍建设[20][21]。现有研究成果对优秀研究生导师不同职业生涯成长阶段的差异和影响因素这一研究问题解释力度不够,难以对优秀研究生导师的成长规律进行了解和深入探讨。本研究将基于这一研究空白点对优秀研究生导师成长影响因素进行探索。

(二)人才成长规律的研究

通过对文献进行梳理,可以发现学界围绕人才成长规律的研究成果丰富,对科技人才、高层次人才这一类群体研究较多,探讨了高层次人才成长阶段和成长规律,虽然缺乏对优秀研究生导师的研究,但是学者们的研究理论成果和研究视角能够反映人才成长的共性特征,而优秀研究生导师也是高层次人才的组成部分,所以现有研究可以为本研究提供较好的研究思路。美国科学社会学家朱克曼在《科学界的精英》一书中将美国科学界进行金字塔式分层,揭示了塔尖的诺贝尔奖获得者的群体特征和一般成长规律[22];国内学者们对不同类型的人才成长规律做了研究,如长江特聘学者[23][24]、精英科学家[25]、院士群体[26][27]等高层次人才。

此外,李晓轩、宋成一等研究了科研拔尖人才成长、领军人才的成长规律[28][29]。王通讯总结出八条人才成长规律,即师承效应、马太效应、扬长避短、期望效应、最佳年龄、共生效应、累积效应、综合效应规律。[30]基于现有研究可以得出人才成长的共性规律体现在人才成长过程离不开外部因素和内部因素两个层面,外部因素包括家庭和经济因素、良好的高等教育经历、师承效应、海外留学经历,内部因素包括个人知识结构、综合素质能力和个人价值选择。现有研究结果对本文研究优秀研究生导师成长提供了一定的参考借鉴。

三、研究设计

(一)研究对象和数据收集

由于科学技术和互联网信息技术的发展,对于研究对象数据的获取和分析变得高效与便捷,基于履历信息和数理统计分析方法研究人才职业成长因素的量化研究开始盛行。履历分析法(也称CV分析法)是对科研人员的职业生涯成长进行研究的一种方法,履历信息是其学术职业生涯成长的写照,真实地记录了科研人员成长发展过程,能够利用数据研究成长的特征、过程以及相关政策的制定和人才选拔。学界已有学者运用履历分析法进行人才成长发展阶段的研究[31][32]。

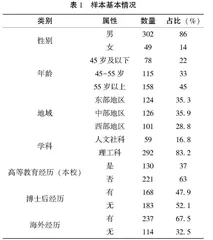

本文共收集54所国内东部、中部和西部部分“双一流”建设高校优秀研究生导师名单,其中“985工程”高校15所,以2015-2023年获得“优秀研究生导师”称号(含被评为“十佳导师”“我心目中的好导师”)的导师为研究对象,以CV的基本构成要素为基准,通过教师个人主页、百度维基搜索引擎等途径获取履历数据和信息,再利用中国知网、万维网、WebofScience等数据库搜集到的履历信息进行补充,剔除不完整数据后,样本总数为351人,样本基本情况如表1。

从数据收集的结果来看,性别上以男性研究生导师为主,约占总体数量的86%,女性研究生导师数量约占总体样本数的14%;年龄划分上,45岁及以下约占22%,45-55岁导师约占33%,55岁以上导师约占45%;在地域分布上,东、中、西部地区的导师数量大致相同;学科分布上,优秀研究生导师主要集中在理工科,约占83.2%;高等教育经历多样化的样本数量较单一高等教育背景的导师数量多,占总体样本的63%;有博士后经历的导师占总人数的47.9%,没有博士后经历的导师占比为52.1%;在所有样本中,有海外经历的导师比没有海外经历的导师数量多,占样本总量的67.5%。

(二)样本数据库构建

由于在收集履历资料的过程中发现很多导师履历信息不公开导致无法收集到所有信息,所以本研究采用履历分析法在最大程度上收集样本的个人基本信息,并借鉴张建卫[33]、瞿群臻[34]等人的研究方法,采集样本的性别、年龄、学科、地区、海外留学经历、高等教育经历、博士后经历等变量数据。对搜集到的履历信息确定指标维度并形成履历数据库,将履历信息进行编码并形成变量表格,通过SPSS统计分析软件对数据进行加工处理。根据履历的信息内容,本研究从个人信息、教育经历、工作信息三个维度进行信息收集,具体内容为:个人信息包括姓名、性别、年龄;教育信息包括高等教育经历、海外留学经历、博士后经历;工作信息包括成为讲师时间、晋升为副教授和正教授时间。在此基础上,对搜集到的履历信息进行编码,如男性优秀研究生导师编码1,女性优秀研究生导师编码2;对年龄进行阶段性划分,青年阶段45岁及以下编码为1,中年阶段45-55岁编码为2,中年以上阶段55岁以上编码为3。

(三)研究方法与生存分析问题要素定义

生存分析(survival analysis)法是常被用于医学领域探索患者生存风险的一种研究方法,能够动态研究生存时间、事件的发生规律、持续时间和影响因素,其优势在于能够处理删失数据,能够使用所有样本数据反映事件全貌,进一步降低样本偏差问题。现在这一方法被用于管理学、教育学领域,学者们采用该方法探讨不同因素对不同类型或不同学科人才的职业生涯成长发展的影响和成长轨迹[35][36],所以现有研究能够为本文研究优秀研究生导师成长提供一定的方法论基础。

本研究借鉴前人关于人才成长的研究,将人才成长结果量化为职称晋升,一方面是基于履历分析法和生存分析法两种研究方法的使用,要求事件发生的结果可以被量化;另一方面考虑到现有个人履历信息中的数据包含优秀研究生导师的晋升时间,后者可以作为事件结果的衡量标准。将优秀研究生导师的成长分为两个重要阶段:晋升为副教授阶段和晋升为正教授阶段。具体的生存分析是指优秀研究生导师在成为讲师到副教授、成为副教授到正教授两个成长阶段的持续时间。首先运用Kaplan-Meier方法探讨学科背景、高等教育背景和博士后经历对优秀研究生导师不同阶段成长的影响,比较晋升为副教授和正教授两个阶段的生存风险函数;其次运用Cox比例风险回归方法分析归纳影响优秀研究生导师成长的其他因素。相应的生存分析问题要素定义如下。

(1)在副教授阶段,起点事件定义为导师硕士毕业时间或博士毕业时间。考虑到一些研究对象在晋升为副教授时最高学位是硕士学位,此时起点时间定义为其硕士毕业时间;另一些研究对象在晋升教授时已取得博士学位,此时起点时间定义为其博士毕业时间。(2)终点事件分别定义为研究对象晋升为副教授、正教授的时间。(3)在副教授阶段,生存时间定义为研究对象自取得博士学位或硕士学位到晋升为副教授所经历的时间;在正教授阶段,生存时间定义为研究对象晋升为正教授与晋升为副教授的时间差。(4)生存状态变量存在两种结局:①“0”表示在这一阶段内未进入某一成长阶段;②“1”表示在这一阶段内进入某一成长阶段。