研究生规模扩招后的质量保障诉求与路径创新

作者: 刘和健 马浚锋

摘要:从学生视角切入研究生培养过程,发掘扩招背景下的研究生质量诉求,对于完善研究生培养质量保障具有重要意义。对国内15所高校的22名来自不同学科、不同培养层次的研究生进行深度访谈后,提炼出8个概念类属和3个核心类属,揭示研究生培养过程中的现实困境,并在此基础上构建影响研究生培养质量的分析框架。研究发现,导师指导水平影响着研究生科研投入度且不同的指导风格有不同侧重点,研究生角色认知是师生关系和学术科研的中枢纽带,其科研参与度、投入度与专业属性挂钩,而科研氛围是研究生科研行为的逻辑起点且有着潜移默化的导引作用;而且就学服务仍然没有跟上规模扩招的步伐。展望未来,研究生培养质量的提高应建立招生-毕业门槛“进入”与“退出”的常态化耦合机制,健全研究生培养的经费保障机制。

关键词:研究生教育;规模扩招;培养质量;质量保障;保障机制

收稿日期:2024-02-07

作者简介:刘和健,广州大学教育学院、公共管理学院讲师,广州大学教育学院博士研究生;马浚锋(通讯作者),福建师范大学教师教育学院讲师。(福州/350007)

*本文系广东省教育厅教育科学项目“博士研究生教育高质量发展的政策保障机制研究”(2023GXJK429),广东省哲学社会科学规划项目(GD24YJY15),教育部人文社会科学青年项目(23YJC880068 ),广州市社科规划项目(2023GZQN67)的成果之一。

一、引言:研究生规模扩招与质量忧虑

2021年教育部印发关于“扩大研究生招生规模”的通知,以超过20%的比例计划扩招18.9万名研究生,研究生招收数突破110万人。[1]如此之大的扩招幅度引起了社会各界的广泛讨论与争议,有声音反对道,我国研究生教育“泡沫”已经出现,而且有越吹越大之势,研究生规模扩招将会导致“文凭贬值”、质量下滑。[2]但也有声音支持道,与经济结构相匹配是研究生扩招的根本动力,此次扩招是对个别专业的“精准投入”,迎合了社会经济发展对高层次应用型人才的需求。[3]然而,这些论争背后的核心无非是对研究生规模扩招后培养质量的忧虑。数据显示,2010-2020年我国研究生招生人数从53.82万人(其中,博士研究生6.38万人,占比11.85%,硕士研究生47.44万人,占比88.15%)增长到110.66万人(其中,博士研究生11.61万人,占比10.49%,硕士研究生99.05万人,占比89.51%),研究生总体在学规模从153.84万人(其中,博士研究生25.89万人,占比16.83%,硕士研究生127.95万人,占比83.17%)增长到313.96万人(其中,博士研究生46.65万人,占比14.86%,硕士研究生267.30万人,占比85.14%)①。可见,从研究生扩招的整体规模和增长幅度上看,硕士研究生既是规模扩招的主要对象,也是我国研究生人力资本的主体。因此,本文对研究生培养质量的分析主要围绕“硕士研究生”这一主体展开。

客观来说,研究生规模扩招能够使更多高素质劳动力进入市场,产生研究生规模效应,带来高等教育红利。江静和许士道的研究表明,研究生人力资本对区域经济增长具有促进作用,系数估计值为0.0925[4];黄容霞等进一步证实了研究生人力资本聚集程度对技术创新、地区经济发展水平的空间溢出效应[5]。然而,受制于现有产业结构的束缚,研究生人力资本仍然无法被充分利用、创造出足够高的边际产出。[6]因此,研究生教育改革的核心应促使研究生培养更加适应科学发展和技术创新的需要,培养质量与市场需求进行更为及时而充分的对接。从《学位与研究生教育发展“十三五”规划》到全国研究生教育会议启动新一轮研究生教育改革,再到《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》,中央政府在国家整体战略层面持续释放出一个政策信号:研究生教育发展的重心将由规模扩张、外延发展,转向结构优化、内涵发展、质量提升。这就意味着“创新型”“研究性”“高层次人才”将成为今后研究生教育改革的主旋律;而作为“高层次人才”,研究生的“创新型”“研究性”无不以研究生培养质量为表征,愈加凸显出健全完善研究生培养质量保障的重要性。由此引出的一个问题是,目前我国研究生培养质量保障能否跟上规模扩招的步伐?如果答案是否定的,那么,研究生培养过程隐含着哪些质量问题?影响研究生培养质量的因素是什么?这些问题就成为值得学者关注的重点。

本文的基本立论是,研究生培养质量从来都不是一个具有普遍意义的概念,因为在高等教育精英阶段,研究生本身就意味着质量;它是我国研究生规模扩张过程中的产物,是当前我国研究生培养过程中出现各种不协调、不适应的产物。当研究生培养质量保障机制难以承载高速扩张的研究生培养规模时,对研究生培养质量的忧虑便愈发突出,势必要求研究生培养质量保障机制的完善。然而,目前这方面的研究大多是官方或研究者的看法和立场[7],鲜有研究能够从学生的角度考察研究生培养过程以及质量保障的现状与不足。但是,既然关涉到研究生培养质量保障问题,自然离不开研究生这一主体,如果能够从学生视角“诊脉”当前研究生培养过程,就更加能够“诊断”研究生培养质量保障的缺陷与不足,为研究生培养质量保障机制的完善提出些许参考。为此,本文研究将从学生视角出发,探讨研究生培养质量的影响因素,思考研究生培养质量保障的路径创新。

二、文献回顾

“在精英主义时代,大学本身就意味着质量,学术声望是质量的最佳评判标准,高等教育并无所谓质量问题。”[8]直到《21世纪的高等教育:愿景和行动》(1998年)的发布才标志着质量成为时代命题,由于它的动态性和开放性,学界普遍认为研究生培养质量是高等教育中的一个多层面、多维度且不断发展的概念,它是在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面符合教育内外部规律的教育实践过程中所表现出来的结果或产出。[9]目前,学界关于研究生培养质量的相关研究主要沿着两条路径开展。

其一,宏观理论演绎。由于研究生教育在欧美等高等教育强国起步较早,通过特征比较的方式借鉴欧美一流大学研究生培养经验一直是国内研究生教育研究的一个重要方向。[10]随着我国研究生教育治理的复杂性与异质性凸显,学者开始从研究生教育的基本理论出发,试图厘清研究生培养质量的属性、目标、管理的应然逻辑。[11]这些研究基于认识论、政治论、实用主义哲学观对研究生教育的价值内涵进行理论审思,回答了研究生培养质量应体现理论研究性、个体教育性和学问高深性,进而导引出研究生培养质量的品质内涵应兼顾高深知识的生产与应用、高深学问的探究与求索[12],以期通过专业认同、师生关系和淘汰退出等机制实现质量保障,为研究生培养的相关研究奠定了良好的理论基础。

其二,微观逻辑实证。从宏观理论思辨到微观逻辑实证是研究生培养质量保障研究的共同趋势[13],相关研究开始对研究生培养质量进行量化测度,深入研究生培养过程的关系结构,以求为研究生质量保障提供实证逻辑。当学界普遍认可师生关系、科研水平等内容是研究生培养质量的关键要素时,工具主义理性便促使研究者从理论到实证,进行量化分析,探讨研究生培养过程的各要素与研究生培养质量保障的作用机理,如导师指导质量、科研质量与研究生培养质量保障机制的有效互构,从而在学理上构建一套研究生教育质量保障指标体系[14],并以简约化、可操作化的具体方式细化研究生培养实践。这些研究认为,科研参与度、参与方式、导师的学术指导和生活就业关怀是研究生培养质量提高的重要影响因素。[15]但在控制了院校特征、家庭背景和个人因素等变量后,研究生的求学动机、学术环境、科研参与以及师生有效的交流互动等方面显著影响了研究生的科研水平[16],进而影响着研究生培养质量。因此,研究生培养质量保障的落脚点应放在师生互动、科研参与、服务管理等方面。

通过对以上文献的梳理可以发现,关于研究生培养质量保障的相关研究已从宏观理论叙事的外部保障深入到微观层面的内部保障。这些研究虽能给本文研究带来一些启示和借鉴,但在解释力度、深度上仍然存在一些缺憾。例如,虽然强调导师对研究生培养质量起到的关键作用,但却忽略了对师生关系的内在博弈分析。再如,虽然承认科研参与、投入对研究生科研能力水平的重要作用,却忽略了科研氛围、团体情景在研究生培养过程中的相互关系。而且,相关研究在学生视角上的探讨尤为缺乏,仍然局限于一个大范围、全覆盖、浅分析的解释框架中,忽略了对研究生自身认知的深入剖析。因此,本文就很有必要在以往研究的基础上,从学生视角出发,在研究生规模扩张背景下,探讨影响研究生培养质量的因素以及质量保障的现实困境。

三、研究方法与资料分析

(一)研究方法的选择

本研究将从学生的视角切入“研究生培养现状与质量保障诉求”,并以此作为调查和研究的核心主题。由于这一主题自身的复杂性和深刻性,我们认为问卷调查等量化研究范式不能够充分予以回答。若要从学生视角出发,思考研究生对所在高校的研究生培养质量保障的感知、体验,那么就必须深入到在校研究生群体的培养实践中。鉴于此,本研究选择了一对一的深度访谈方法,从全国各类院校选取对学校研究生培养工作有深刻经历的研究生二、三年级学生进行深入访谈,调查其在学期间的研究生培养现状与质量保障诉求,找出影响研究生培养质量保障的过程性要素并思考应对之策。另外,之所以只选择研二、研三学生而不是研一新生,主要是因为,相较于研一新生,他们有着更丰富的在学经历,更熟悉所在高校的研究生培养过程,往往还会通过私下交流、网络论坛等方式被低年级学弟学妹作为他们判断学校研究生培养质量的参照。因此,他们的感受或看法也更加能够切中研究生培养过程的现状与不足,他们的建议更加能够反映研究生的质量保障诉求。

(二)访谈对象及资料收集

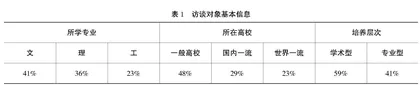

本文以所学专业、所在高校和培养层次为特征选取访谈对象,主要是基于以下考量:第一,就读于不同层次的高校,所学不同的专业以及处于不同培养层次的研究生对所在高校研究生培养过程的相关问题有着更多的话语权,其多元化的观点对分析研究生培养质量保障的现实困境与质量保障机制的改革路径更具积极参考意义。第二,这些研究生都是所在高校研究生培养过程的主体,对研究生培养现状与质量保障问题有着更深的体验,往往更加善于陈述和概括自身的体会,便于研究者的分析和探讨,以及对访谈数据的深入挖掘。鉴于此,本课题组从2020年1月开始,通过多方联系,与26位在校研究生进行深度访谈,直至达到访谈资料饱和,再无有价值的新信息出现,且足以支撑研究。为力求访谈数据能够更加具有说服力,受访者在所学专业、所在高校以及培养层次等基本特征上都呈现较为均衡的状况,直至2023年6月访谈结束,共收集26份访谈数据,最终整理的文字资料近3万字。访谈对象基本信息见表1。

本研究采用半结构式访谈方式,既有面对面的访谈,也包括利用网络和电话进行的访谈,对于少数不便的受访者,研究者将访谈问题以电子邮件的形式发给受访者再进行回收。访谈主要围绕所在高校研究生培养过程,如师生关系、科研活动、就学服务等方面展开。

(三)访谈文本的分析处理

本研究随机选择21份访谈文本进行扎根编码分析(如表2所示),另外的5份访谈记录进行扎根理论饱和度检验,为保证数据原始性,操作中注意了非正式语言文字的重整与记录,遵循扎根理论研究原则进行自下而上的三级编码(开放式编码、关联式编码和核心式编码),寻找能够反映经验事实的核心概念,发现关键概念间的相互关系,并以此抽取新概念。具体步骤是:(1)开放编码,建立自由节点,初步梳理出若干个自由节点;(2)轴心编码,

对资料进行开放式编码与分析后初步形成若干参考点,并进一步整合形成8个概念类属;(3)核心编码,通过对已发现的概念类属进行系统分析,提取出3个核心类属,即“师生关系”“科研体验”“就学服务”,进而导引出当前研究生培养质量保障的影响因素;(4)理论饱和度检验,通过对预留的5份访谈记录检验,并没有形成新的核心类属或概念类属。因此,我们认为本研究所构建的研究生培养质量保障影响因素的理论模型在理论上达到饱和。