隐忧与出路:数字规训之于大学学术评价的审思

作者: 张卓 黄滋淳

摘要:受指标逻辑和实证主义思潮影响,数字为本的全景场域成为规训新时代高等教育评价的重要方式。数字因其具有“量度”与“支配”的双重特性,较好地契合了大学学术评价追求可比较且便捷的实然诉求。随着数字话语的提升,大学学术评价呈现出数字全景敞视、数字过滤气泡、数字瘾欲机制等现实样态。数字规训下的大学学术评价存在一定的潜在风险,包括:技术理性遮蔽了人文理性;功绩主义催逼了一元迷思;行政逻辑束缚了学术逻辑。为此,应挣脱数统计算的囹圄,落实立德树人的内涵式学术评价;警惕绩效标准的趋同仿真,避免学术生态的低效内卷;弱化行政对学术的干涉,构建多元立体的长效评价体系。

关键词:数字规训;学术评价;数字尺度;高等教育一、问题的提出

大学学术评价是依据特定原则、标准及方法对高校学术活动与科研成果开展的价值判定活动,是引领大学学术发展的“指挥棒”。为破除大学评价中的浮躁之风,克服“五唯”顽疾,中共中央、国务院先后印发《破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施(试行)》《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用,树立正确评价导向的若干意见》《深化新时代教育评价改革总体方案》等诸多政策文本。可见,推进大学学术评价改革已经成为新时代教育评价高质量发展的重要议题,且日益受到决策者及学术界的关注。诚如桑代克(Edward Lee Thorndike)所言:“凡是存在的事物都有数量,凡是有数量的事物都可还原为数字。”[1]事实上,数字凭借高效便捷、直观精确等特征迅速成为大学学术评价的主流性工具。如今,教育评估对数字的追崇已完成对大学学术评价的渗透及驯化,“一切皆可数字”的符码思维重塑着大学学术评价的体系标准,遮蔽了评价功能的丰富性和多态性。

当前,大学学术评价“五唯”问题引发学术界的高度热议,且产生丰富的研究成果。从宏观维度来看,已有研究主要围绕“五唯”问题的本质属性进行阐释。有研究者认为,大学学术评价中“五唯”痼疾的实质是管理、文化、社会发展阶段及方法论等多层面的综合反映。[2]有学者认为,“五唯”形成的根本原因是理念、技术和发展阶段的一种历史汇流,直接原因是行政逻辑、功利主义与简化主义导致的异化评价。[3]从中观维度来看,在专门针对大学学术评价的研究成果中,有研究从评价主体、标准、方法等方面剖析了学术评价陷入困囿的主要成因和解困之道。[4]也有研究认为,大学学术评价制度尚未有效地推动学术评价创新,且在学术评价实践过程中表现出制度供给不足和改革“徘徊”的双重风险。[5]从微观维度来看,现有研究主要关注“五唯”痼疾的基本特征。有学者认为,“计算主义”倾向是量化统治在大学评估中的典型表现,通过“计数”对学术评价进行判定,继而追寻一种可预测性、可标准化的效果逻辑。[6]

概言之,尽管学界从不同角度对大学学术评价开展了整合性探讨,具有较高的学理价值与实践意义,但不足之处仍明显存在。首先,已有研究多集中在大学学术评价“是什么”,即学术评价的内涵解读及表征分析,忽视了对大学学术评价“为什么”以及学术评价异化背后所蕴含的隐藏逻辑——数字标尺具有的规训特质。其次,已有研究多聚焦于大学学术评价的宏观叙事,缺乏对其自身的微观构建。数字革命在高等教育领域的不断深化,不仅使教育场域的全景数字成为规训学术评价的新型权力,而且给评价活动带来更具隐蔽性与诱惑性的控制。此外,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出:“深化新时代教育评价改革,建立健全教育评价制度与机制”,并对新时代大学评价改革提出政策性引导。基于此,本研究选择“数字规训”场景为切入点,对大学学术评价中“数字规训”场景的现实表征进行探究,审视及反思大学学术评价中“数字规训”所存在的生发逻辑,进而探寻相应的纾解路向。

二、 数字规训:一个诠释大学学术评价的新视角近年来,作为量化标识的数字已不单是一种评价性工具,而是凭借“精准”测算、“客观”度量、“理性”评估等科学范式逐渐成为衡量大学学术品质的主流选择,大学学术评价也趋向于“数据化”与“计数化”,进而衍生出诸如“数字崇拜”“数字专制”等评价的“附产品”,基于数统计量的评估模型已深刻形塑了高等教育评价的认知与实践。

(一)何为数字规训

杰里米·边沁(Jeremy Bentham)在1785年设计了一种环形监狱,并将之描述为“一种新型式的规训策略——全景敞视建筑”。在其设计中,“全景监狱是一种在空间中根据相互关系分布人员、按照等级体系组织人员、安排权力的中心点、并确定权力规训的方式”[7]。在空间凝视状态下,人永远处于一个“看”与“被看”的权力结构中,规训之眼隐蔽在暗处,致使每个人都背负着被监控的压力,进而自觉地转变成自己的监视者。为此,米歇尔·福柯(Michelle Foucault)吸收了“圆形监狱”思想,重新构建一个“全景敞视主义”理论,从微观视角及观念层面来阐释权力对人实施精巧的训诫。在福柯看来,“规训权力所关注的核心问题是权力技术对人的监控、评估和矫正,热衷于通过精心计算、持久运作以及细微遍布等方式嵌入到社会中的每个细胞”[8]。因此,数字全景敞视可理解为借助景观、符码及话语等无处不在的数字权力对个体实施反复而无声的驯化输入。

马克·波斯特(Mark Persian)基于数据信息社会,结合福柯的“全景敞视主义”理论,进一步提出超级全景敞视理论。他认为:“当今的数字话语以及算法技术所产生的数据库,构成一套没有围墙、窗户和狱卒的超级全景监控系统。”[9]围绕数据库发展起来的权力技术模式强化社会对个体的统治,重塑个体的身份,实现对个体的全方位、超时空、不可见的新型规训与控制。在数字算法无处不在的社会中,主体认知被毫不设防地全面敞开,且自由意志不得不面向技术的规训与形塑。正如维希留(Vichelyan)用“义肢”概念来解释数字规训的本质:“数字技术重塑人的身体和精神,继而在习以为常的技术操作中时刻遭受技术义肢的灵魂规训。”[10]数字以具有绝对优势的方式占据身体,且遮蔽身体的原初信念,让身体心甘情愿地接受数字意识规训,最终成为数字规训世界中的一个孤岛。当人与数字技术实现社会化共存后,意味着规训权力通过“数字态视点”,突破了来自时间、资本及制度等规训形式对人的意识形态的嵌入,超越了福柯眼中“少数人看多数人”的“全景规训”结构,转向托马斯·马蒂森(Thomas Mathiesen)笔下“多数人看少数人”的“对视规训”以及杰弗里·罗森(Jeffery Rosen)眼中“多数人看多数人”的“全视规训”模式。[11]换言之,高校作为一个“人—数字”交互的场域,在某种程度上理应进行“反规训”。

(二)数字规训之于大学学术评价的解释力

量化评价的数据指征遮蔽高校场域中人的主体性,并以数值指标将个体行动抽象为同质化的数字集合,转求序列位次、期刊等级、论文档次等物的再生产。克里斯·多夫库克里克(Christoph Kucklick)认为:“数字技术潜入人类的意识形态,遵循一切皆可物化、物化皆为数字的算法逻辑,沉湎于更加精细、精确、透彻的全景数字监控。”[12]在量化评估体系中,数字规训机制的发挥依赖于意义建构式的互动符号或度量标准。这种非制度性的规训力量通过数统编码、空间区隔、话语赋值等形式制造出“服从的、训练有素的个体”,继而被纳入全天候的“全景敞视主义”之中。此时,高校学术评价中的隐性要素沦为简单化计数标识,“数字至上”“数量取胜”等规训样态跃升为学术考核评估的核心生存法则,数字化指标驱动着评价主客体不断追求自我规训,以满足“他者”的凝视和自我的“欲望”。究其质,数字规训背后所隐藏的“量度”与“支配”的双重特性较好地契合高校学术评价过程中不同利益相关者之间的诉求,从而在提升大学学术评价有效性的同时确保权威体制的稳定运转。

一方面,在高校学术评价中,“量度”被认为是价值不确定性、承认式规约与计算式理性共同作用的产物,依据数字指标能够提升政策的合理性及合法性。数字量度以它标榜的简约化、高效率及易操作将学术考核评价的数字程式推向理性的巅峰,并将复杂化的高校学术评估实践简约为数字化的等级制符码指标,以便对其进行监测、比较及排名。另一方面,数字支配是以数字为核心,以层级传导符号任务为重点,以精确的量化评估为范式,以奖惩性标示为手段,其实质在于以数字为尺度的评价结果与其承载的资源配给之间构成了高校学术评价的参照系[13],以可计量的数字化指标作为测度高等教育质量的主要依据,并形成相对稳定的资源配置模式。

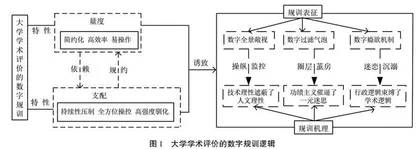

整体来看,“量度”与“支配”间具有高度关联性,“支配”的实现有赖于对大学学术评价的“量度”运用,同时“支配”所带来的制约、控制又引发对“量度”的极度需求。总之,数字表达方式不仅“量度”精准且不易失真,还可高效地把握学术评价场域整体性,将隐性的学术评价特质抽象为同质化的数字标尺。正是数字指标独特的客观性、准确性、严谨性等鲜明尺度,较好地契合高校学术评价对高效性及有效性的双重诉求,进而使数字逐步演绎成一种具有优先选择的规训力量。然而,数字本位的规训力量已成为宰制及监控大学学术评价的新型权力,体现出对评估理念、评估质量、评估结构等的全景化操控的数字图式。数字权力以全天候的数据景观模糊了价值理性与工具理性的界限,将阶段性的数字尺度异化为超越学术评价本真的“数据殖民”,最终导致大学学术评价被数字技术所裹挟而成为被规训的对象。为此,透过大学学术评价的数字规训表征即数字全景敞视、数字过滤气泡、数字瘾欲机制,依次从操纵监控、圈层茧房、迷恋沉溺揭示其评价数字规训的复杂逻辑(如图1):技术理性遮蔽了人文理性、功绩主义催逼了一元迷思、行政逻辑束缚了学术逻辑,三者共同作用于大学学术评价的数字规训。三、 表征探寻:大学学术评价中数字规训的现实考察数字规训作为大学学术评价的核心符号,映射出数字化霸权的存在形态,数字指标正在解构学术生态,并建构一种蕴藏着颠覆性意义的生存图景,正如尼尔·波兹曼 (Neil Pozmann)所言“数字不再是数据测量的衍生品,而是决定我们生存的必需品”[14]。在数字尺度的实时监控及精确测量下,大学学术评价中各个维度的价值关系及互动被数字尺度所支配,诱发数字规训,并在大学学术评价过程中呈现出数字全景敞视、数字过滤气泡、数字瘾欲机制等鲜明的现实样态。

(一)数字全景敞视:受困于计量操控的“定制性”评价

数字规训围困大学评价的内涵式发展,致使大学评价热衷于精心计算、整齐划一和客观量度等思维范式,甚至被异化为量化统计的数字客体及计量指标的算法符码,这种将科研成果简化为数字标签,折合成数字计件产品,进而演变为达成既定任务下的理性计量工具。米歇尔·福柯(Michael Foucault)基于“圆形监狱”理论构建“全景敞视主义”,认为“全景敞视是现代监控型社会的自我镜像,所有人都被规约于全方位、微权力及最细致的训诫之下,而执行这一权力的监视机构成为无处不在的规训机器”[15]。数字测度以温和又强大的控制不断地规训学术评价的各个方面,致使复杂而深刻的学术活动窄化为“物的再生产”,大学赖以立身的信仰、精神及理念等隐性品质被精细化的数字符号所侵蚀。大学内在自主性以及个体理性判断力被打上统计数据的烙印,大学学术质量转以论文数量、期刊级别、引用次数等直观数字来标识,继而使学术评价卷入“跟随式研究”的泥淖,置于“快餐式发表”的规训之下。

计量逻辑下的学术评价被异化为奴役学术共同体的桎梏,学者们受制于单向度的量化进路,顺从于测量指数偏好下的“私人定制”轨迹,最终可能导致学术研究抽象为喧嚣空洞的数字游戏。诚如赫伯特·马尔库塞(Herbert Marcuse)所言:“社会的解放有赖于对奴役状态的觉悟,而觉悟的出现往往取决于技术理性的需求。”[16]在数字权力与资源分配高度绑定时,评价对象亦在“计量铁笼”所重构的监控下不断被比较、被定制及被排名,且自觉服从于蕴藏在数字规训之中的权力规则,继而呈现出被奴役于各种数字指标的高敏感状态。大卫·莱昂(David Lyon)指出:“现代数字技术的监控已成为日常生活的一个表象,每个被数字监视包裹的个体都成透明的数据人,而整个社会也在这种数据化的定制中形成数字场域下的全景敞视。”[17]数字规训下的大学评价,一切评价痕迹都将成为数字抓取及分析的对象,评价对象则被有针对性地过滤及排列组合,并以“计量可以测度到的而不是测评该去算的”方式勾勒出用户信息的“数字轮廓”。数字身份的透明化和数据化,数字监视的实时性、可回溯性及极限化,让被评价者处于无时无刻不被监控的情境,而主体意识却处于毫无察觉的松懈状态,并在资源依赖与指标牵制中,继续以制造计数符号的形式参与构建数字全景敞视。