学习性投入视角下高职学生教育质量的影响机制研究

作者: 郭腾军 梁玉岚 李丹丽

摘 要:基于学习投入理论,以“中国大学生学习与发展追踪研究调查”问卷为工具,使用结构方程模型对我国高职学生教育质量影响机制展开实证研究。研究发现:校园物质环境对高职学生的在校满意度影响最大,但物质环境建设对高职学生的学习动力和教育收获影响相对薄弱;校园文化环境通过影响高职学生的学习动力,间接对学生的学习收获和在校满意度产生积极作用;校园人际环境广泛影响高职学生的就读经历和体验;个体学习动力是影响高职学生成长发展的关键因素,据此提出提高高职学生教育质量的对策建议。

关键词:高职学生;教育质量;学习性投入;CCSS

高等职业教育作为一种具有中国特色的教育类型,是我国教育的重要组成部分。近年来,随着我国产业迭代升级速度加快以及经济结构持续优化调整,各行各业对高素质技术技能人才的需求越来越紧迫,迫切需要通过高质量的高职教育,提供人才和技能支撑,以有效适应经济转型与产业升级。因此,如何加快提高高职院校人才培养质量,全面推进国内职业教育内涵式发展,是亟待解答的重要命题。

“学习性投入”理论是由美国学者George在2001年提出的。它主要是指学生投入有效的学习活动的时间和精力,以及学生如何看待学校对其学习的支持力度。[1]它强调以学生为中心的教育理念,关注学生的真实学习体验,关注学生的成长与发展,是评价学生综合素质的一个重要维度。经过多年的学术积累和实践探索,以学习投入理论为指导研发的高等教育质量评估方法和工具正在不断增加和完善。在国内,2007年清华大学在美国大学生学习性投入调查(National Survey of Student Engagement,简称“NSSE”)的基础上,研发了中国大学生学习与发展追踪问卷调查(Chinese College Student Survey,简称“CCSS”),并逐步在国内广泛应用。

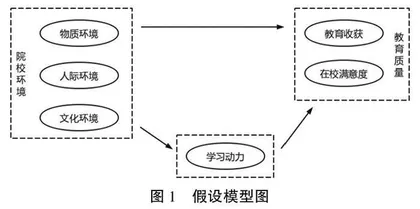

国内利用CCSS问卷开展学习性投入的研究较多,但多从现有的5个综合分析指标、9个教育过程诊断指标等展开,细化到更小概念的研究较少。本研究结合高职学生学习的特点,综合分析学习性投入理论的概念内涵,提取“院校环境”“学习动力”和“教育质量”三个关键变量,尝试探索构建高职学生教育质量影响模型,希望能为高职学生的成长与发展提供建议。

一、概念界定

(一)教育质量

《教育大词典》中指出,教育质量是指最终体现在培养对象上的教育水平高低和效果优劣的程度。学生的水平越高收获越大,说明学校的教育质量就越好。从教育过程来看,教育质量可以分为教育投入、教育过程和教育结果三个维度。本研究侧重于对高职学生的教育结果进行评价,将“教育收获”和“在校满意度”作为教育质量的测量指标,其中“教育收获”关注学生知识学习的收获、能力和各方面的成长以及价值观的提升等,“在校满意度”反映的是高职学生对学校在学习、生活和就业等各方面提供的服务和支持的总体感受和满意程度。

(二)院校环境

威尔逊(Wilson)指出,在良好的院校环境中,学习者可以相互支持和协作,共享各种工具和信息资源,参与解决问题的活动,以实现学习目标。[2]院校环境的核心是指学生在大学期间所经历的包括课堂学习、师生互动、同伴交往、校园娱乐生活等方面的各种体验。本研究以CCSS问卷内容为基础,将院校环境定义为高职院校在学生学习过程中为其提供的物质环境、人际环境和文化环境,其中物质环境包括教室、图书馆和实验室等学习硬件资源以及食堂、宿舍和体育馆等生活硬件资源;人际环境强调高职院校为学生创设的学生与同伴、教师和教辅人员等之间的人际关系氛围;文化环境指高职院校为了促进学生身心全面和谐发展而创设的一系列影响学生思想精神活动的文化要素。

(三)学习动力

苏联教育家达尼洛夫(Danilov)、叶希波夫(Yeshpov)等人在1957年对激发学生学习积极性的研究中首次提出了“学习动力”的概念。学习动力分为外部动力和内部动力,其中,外部动力是指由外部客观目标、要求或激励因素主动或被动地产生和刺激的学习行为,包括自我完善的需要或社会层面的目标和周围群体的目标激励、社会认可和期望;内部动力是指由求知欲、好奇心和认识世界的欲望所产生的学习兴趣,在此基础上确定学习目的,产生学习行为的意识。在本研究中,学习动力是指高职学生根据自己的需要推进学习的心理倾向,它以动机为核心,包括学习目的、专注性、努力程度等因素,是促进高职学生获得知识和技能、提升情感和价值观,从而实现学习目标的有效动力。

二、文献综述与研究假设

(一)院校环境对教育质量的影响

国外相关研究指出,院校环境对教育质量产生一定的影响。如卡利尼(Carini)等人的研究发现,院校环境支持程度与学生的学习成绩呈正相关关系[3];奥斯汀(Astin)提出“输入-环境-产出”模型,该模型认为学生背景和院校环境均会对教育结果产生影响[4]。近年来,我国一些学者以CCSS实证分析来探究院校环境对教育收获和在校满意度的影响并取得了一定成果。如连志鑫等人研究发现,我国本科教育中的院校支持对学生的学习与发展具有积极的影响[5];邢全超通过实证探索发现,校园环境支持度对学生的学业表现影响显著[6];柳芸芸对某大学CCSS 2015年的调查数据做了实证分析发现,硬件、人际和文化环境均与在校满意度呈显著正相关关系[7];史静寰等人研究发现,校园环境支持度直接关系到学生的学习收获和满意度,校园环境支持度越高,学生的学习收获和满意度越高[8]。由以上研究可知,院校环境对教育收获和在校满意度均产生正相关,校园环境对学生的发展与成长起着支撑作用,因此提出如下研究假设:校园物质环境、人际环境和文化环境正向影响高职学生教育收获、在校满意度。

(二)院校环境对学习动力的影响

活动理论认为,学习者的行为表现随着外界环境的变化而变化。美国心理学家班杜拉(Bandura)提出的三元交互决定论强调个体的内在因素、行为和环境的交互作用,强调环境对个体和行为的塑造作用。由美国心理学家德西(Deci)和里安(Ryan)共同创立的自我决定理论认为,每个人都有一种天生的、内在的、建设性的自我发展和寻求自我整合的倾向,然而个体这种内在的成长天性能否成功实现,还受到外部环境的影响。国内也有相关研究发现院校环境对学生的学习动力具有一定的影响。如徐兵等人对江苏省高职院校学生的调查研究显示,学习环境较大程度影响高职学生的学习动力[9];刘燕等人对首都高校大学生学习动力的基础数据分析发现,学校环境和师资水平等外部环境,是影响大学生学习动力的变量之一[10]。通过以上分析得知,学习动力受院校环境的影响,学校为学生创造的环境越好,就越能激发学生的学习动力。因此提出以下研究假设:校园物质环境、人际环境和文化环境均正向影响高职学生的学习动力。

(三)学习动力对教育质量的影响

现代教育心理学认为,学习动力是学习主体基于对学习行为的价值判断的心理动机的总和,能激发学习兴趣,挖掘学习潜能,具有定向、维持、调节和强化等功能。国内许多学者使用CCSS问卷的研究结果表明,学习动力是影响教育收获和在校满意度的重要变量。如史静寰等人以全国23所本科院校的学生为研究对象发现,学生学习动力与教育收获之间存在高度正相关[11];杨立军等人对南京某工科高校学生进行了历时四年的追踪调查发现,向学/厌学指标对在校满意度的作用最大[12]。基于此,提出如下研究假设:学习动力正向影响高职学生的教育收获和在校满意度。

基于上述研究假设,本研究构建了初步的研究模型,如图1所示。主要讨论两个问题,一是校园物质环境、人际环境和文化环境如何直接影响高职学生的教育收获和在校满意度;二是校园物质环境、人际环境和文化环境如何通过学习动力这一中介变量间接影响高职学生的教育收获和在校满意度。

三、研究设计

(一)研究问卷

本研究以CCSS问卷作为调查工具,校园物质环境、人际环境和文化环境分别由CCSS问卷中“在校满意度”和“校园环境的支持度”指标的对应问题组成。学习动力由CCSS问卷中“向学/厌学”指标问题组成。教育质量由CCSS问卷中“自我报告的教育收获”和“在校满意度”指标的对应问题组成。

(二)数据来源

研究采用年级分层随机抽样的方法提取样本,于2022年11月在广东部分高职院校的相关微信、QQ群发布。共回收问卷1512份,删除无效数据后,获得有效问卷1422份,有效率为94.05%。样本对象具有较好的异质性,在性别分布上,男生占42.34%、女生占57.66%;在年级分布上,一年级至三年级的学生分别占33.61%、50.52%和15.87%;在生源分布上,城市生源学生占42.61%、农村生源学生占57.39%;在专业分布上,人文专业占15.26%、社会科学专业占31.83%、农学专业占3.21%、工学专业占39.95%、医学专业占9.75%。

(三)统计方法

研究使用SPSS26.0对问卷数据进行初步分析和整理,并进行缺失值分析与处理、描述性统计和信度分析;同时,利用Amos26.0对问卷的结构进行验证性因素分析(CFA),检验问卷的结构效度。删减潜变量中因子负荷量较低的题项,最终确定研究测量指标。测量指标峰度系数均小于8,偏度系数均不高于3,故符合多变量正态假设,可以使用Amos26.0软件,通过极大似然估计法对结构方程模型进行统计分析。

四、实证分析

(一)初始模型

研究的初始模型如图2所示。将初始模型进行验证性因素分析,得到初始模型1的各项拟合度指数,如表1所示。结果表明,大部分指标达到标准范围,但存在个别指标没有达到标准要求的情况,如CMIN/DF值。因此,要根据MI指数的大小对初始模型进行修正,使拟合指数达到标准要求。检验各项目的因子负荷发现,40个项目中没有项目的因子负荷低于0.4,因此保留所有题项。如表2所示,经统计分析发现,有2条路径不显著,即文化环境对高职学生的在校满意度的影响不显著(β=-0.043,P>0.05),假设H8不成立;文化环境对高职学生教育收获的影响不显著(β=0.009,P>0.05),假设H9不成立。因此,删除H8和H9这2条路径以修正模型。

(二)修正模型

修正模型如图3所示。通过对修正模型进行回归分析发现,物质环境、文化环境和人际环境可以联合解释学习动力50.5%的变异量(p<0.001);物质环境、文化环境、人际环境和学习动力可以联合解释在校满意度74.7%的变异量(p<0.001);物质环境、文化环境、人际环境和学习动力可以联合解释教育收获40.3%的变异量(p<0.001)。具体分析结果如表3所示。因此,可以认为修正模型的解释能力较强。

1.测量模型:信效度检验

关于测量模型的信度与收敛检验,结果如表4所示。在信度检验方面,测量模型的Cronbach’s α值、组合信度的值均大于0.80,表明模型有较好的内部一致性。在收敛效度方面,除了测量题项CE1的因子负荷量略低于0.50,其余测量指标均在0.50以上,符合标准;潜变量的AVE值均在0.50以上,说明潜变量的收敛效度较好。区别效度的测量结果如表5所示,除个别因子之外,大部分因子的AVE平方根整体上大于与其相关因子的相关系数,说明潜变量间的区别效度可以接受。