粤港澳大湾区一流教师教育体系建设:现状分析与路径建议

作者: 朱旭东 刘丽莎 付钰

摘 要:粤港澳大湾区一流教师教育体系建设既是国家重大发展战略,也是打造湾区人才高地、提升国际竞争力的重要保障。本文从教师教育院校机构、教师教育学科、师资队伍及人才培养四个维度,分析了粤港澳大湾区一流教师教育体系建设的现状。研究发现,粤港澳地区尚未形成师范院校为主体的教师教育体系结构,尚未建立起一流的教育学学科体系,高等教育与教师教育师资队伍结构有待优化,以及高层次人才培养不足。据此提出:建设师范院校为主体的三轨多级教师教育体系;加强一流教育学科和教师教育学科建设;优化师资队伍结构,加强教师教育师资培养力度;优化专科、本科、硕士师范生培养层次结构,加强高层次人才培养;以及加强粤港澳三地教育制度与理念共融,探索教育合作新机制等路径建议。相关发现与建议旨在促进粤港澳开展深度教育合作,科学构建粤港澳大湾区一流教师教育体系。

关键词:粤港澳大湾区;一流;教师教育体系;现状;路径

一、问题提出

粤港澳大湾区一流教师教育体系建设,一方面,是基于粤港澳大湾区建设这一全局性、示范性和协同性的国家重大发展战略背景而提出,打造“国际一流湾区和世界级城市群”的进程中注定离不开一流人才与教育。2019年2月中共中央、国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》(以下简称《纲要》)中明确提出要“打造教育和人才高地”、“支持大湾区建设国际教育示范区,引进世界知名大学和特色学院,推进世界一流大学和一流学科建设。”另一方面,粤港澳地区庞大的基础教育规模对高质量教师队伍的现实需求,也对一流教师教育体系建设提出了诉求。

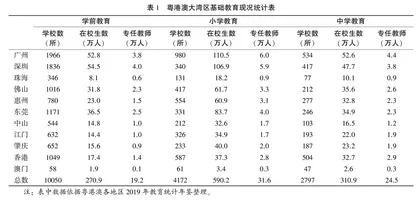

根据粤港澳11个地区2019年教育统计年鉴数据显示(见表1),粤港澳大湾区基础教育各学段学校总数为17019所,其中幼儿园10050所,小学4172所,中学2797所。在校学生总人数为1171.9万人,其中幼儿园270.9万,小学590.2万,中学310.9万。专任教师共75.4万,其中幼儿园专任教师19.2万,小学31.6万,中学24.5万。总体来看,粤港澳大湾区基础教育学校数量及学生和教师数量庞大,各学段学校、学生和教师数量成金字塔形分布,意味着粤港澳大湾区未来需要大量的中学教师来应对当前庞大的小学生规模,做好优质教师资源的战略性储备。因此,粤港澳大湾区在教师培养方面对一流教师教育体系有着巨大的需求。

由此,粤港澳大湾区一流教师教育体系建设不仅是服务国家重大发展战略,打造湾区人才高地、提升国际竞争力的重要保障;也是响应和满足基础教育对优质教师队伍需求的必然手段。问题是,什么是一流教师教育体系?粤港澳大湾区教师教育体系现状如何?其是否已经建立一流的教师教育体系?应如何建立一流教师教育体系?对于这一系列问题的回答将助力粤港澳开展深度教育合作,科学的构建粤港澳大湾区一流教师教育体系,为全国教师教育体系的构建树立典范。

二、粤港澳大湾区一流教师教育体系的界定

粤港澳大湾区一流教师教育体系建设的首要前提是明确粤港澳大湾区一流教师教育体系是什么的问题。首先,要界定“粤港澳大湾区”,它是指珠三角“9”个经济最发达的城市加香港、澳门“2”个特别行政区共11个城市所组成的区域,是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一,在国家发展大局中具有重要战略地位。其次,要确定什么是“一流”。从词性上讲,“一流”是一个属性词,《现代汉语词典》解释为“第一等”。[1]从形式上讲,“一流”就是一种最高标准,要超出同类所达到的高度。最后,要确定什么是“教师教育体系”。教师教育体系指教师培养机构及其运行的制度构成的一个系统,因此体系是由机构和机构运行的制度组成的[2]。其中,组织机构是教师教育体系的基础和核心,本文所论及的教师教育体系侧重于教师教育的组织机构体系。

综合而言,本文中“一流教师教育体系”是对教师教育组织机构水平的要求,从教师教育组织机构所包含的要素来说,一流教师教育体系至少应包括:一流的教师教育院校机构,一流的教师教育学科,一流的教师教育师资队伍。且从结果检验的导向上,还应包括培养一流的教育人才。相应地,粤港澳大湾区一流教师教育体系,就是指珠三角9市和香港、澳门两个特别行政区所组成的粤港澳大湾区一流教师教育院校机构,一流的教师教育学科,一流的教师教育师资队伍,及其培养的一流的教育人才。

三、粤港澳大湾区一流教师教育体系的建设现状

(1)尚未形成师范院校为主体的教师教育体系结构

首先,粤港澳大湾区一流教师教育体系建设,必须要有一流的院校机构。根据《中国教育现代化2035》提出,“健全以师范院校为主体,高水平非师范院校参与、优质中小学(幼儿园)为实践基地的开放、协同、联动的中国特色教师教育体系”。一流的院校机构至少包括一流师范院校和一流非师范院校。那么,粤港澳大湾区一流师范院校和一流非师范院校参与教师教育的情况如何?本研究对粤港澳大湾区11个城市参与教师教育的高等院校进行了统计。

当前粤港澳大湾区参与教师教育院校较少,总共161所高等院校中,仅27所(16.8%)设有师范专业(表2)。此外,参与教师教育院校的区域分布并不均衡,从数量分布上,主要集中在香港和广州。

从院校性质看,以非师范院校居多,珠三角19所院校中,仅5所师范院校,分别是华南师范大学,广东技术师范大学,广东第二师范学院,广州幼儿师范高等专科学校,广东江门幼儿师范高等专科学校,且前4所均在广州。

从院校质量看,粤港澳地区的世界一流高校主要集中于香港,广东入选一流高校数量较少,其中参与教师教育的更少。首先,教育部2017年公布的“双一流”大学建设高校名单,广东中山大学和华南理工大学入选“双一流”大学建设高校,但两所一流大学都未参与教师教育。此外,广东两所985院校,中山大学,华南理工大学均未参与教师教育;四所211院校,中山大学,华南理工大学,暨南大学,华南师范大学,仅华南师范大学1所参与教师教育。

其次,根据软科发布“2021软科中国大学排名”(见表3),广东共有8所高校跻身综合性大学排名百强,排名领先的中山大学(12名)、华南理工大学(27)、南方科技大学(41)、暨南大学(57)均没有参与教师教育,而参与教师教育的深圳大学(70)、华南师范大学(75)、广州大学(99)排名靠后。类似地,2021QS世界大学排名,粤港澳大湾区14所高校入选,广东5所高校中,仅深圳大学(居601-650位)参与教师教育,其余4所中山大学(第260位)、南方科技大学(第275位)、华南理工大学(第407位)、暨南大学(居751-800位)均未参与教师教育。香港7所大学,香港大学(22)、香港中文大学(43)、香港浸会大学(264)均参与教师教育。澳门2所中,澳门大学(322)参与教师教育。

此外,2021两岸四地大学排名,广东6所学校上榜,中山大学(10名)、南方科技大学(21)、华南理工大学(43)、暨南大学(77)没有参与教师教育,仅深圳大学(57)、华南师范大学(88)两所参与且排名相对靠后。香港上榜6所大学中,有3所香港大学(8)、香港中文大学(11)、香港浸会大学(74)参与教师教育。澳门1所,即澳门大学(58)参与教师教育。

总之,当前粤港澳三地一流的院校参与教师教育情况呈现较大差异。整体上,教师教育资源分布严重不均,粤港澳地区161所高等院校仅27所设有师范专业,主要集中在香港和广州。世界一流高校主要集中于香港,教师教育方面,香港起步较早,现已建立了综合型、开放式的教师教育体系,香港共5所大学参与教师教育,除了香港教育大学,香港大学、香港中文大学、香港浸会大学这类世界一流的综合院校也参与教师教育。澳门共3所大学(澳门大学、圣若瑟大学、澳门理工大学)参与教师教育,其中澳门大学是世界一流的综合院校。澳门的教师教育设置基本满足澳门师资的需要。[3]

相比之下,广东一流的院校机构极少参与教师教育,珠三角9市中,世界一流大学建设高校中山大学、华南理工大学、暨南大学等均未参与教师教育,其中中山大学和华南理工大学是广东地区仅有的两所国家“双一流”大学。从世界大学排名和两岸四地大学排名来看,参与教师教育的诸如深圳大学、华南师范大学、广州大学排名相对靠后。不仅如此,从院校性质看,珠三角19所参与教师教育院校中,以非师范院校居多,仅5所师范院校。可见,尽管广东已建立开放的教师教育体系,但尚未形成师范院校为主体的教师教育体系结构。

(二)尚未建立起一流的教育学学科体系

教育部2017年公布世界一流学科建设名单,广东共有5所大学入选,分别是中山大学(11个学科)、华南理工大学(4个学科),华南师范大学(1个学科)、暨南大学(1个学科)、广州中医药大学(1个学科),共计18个学科进入一流学科建设名单。[4]但无论是一流大学还是一流学科(表4),均没有师范专业,广东省一流大学与一流学科尚未参与教师教育。值得注意的是,华南师范大学作为首批国家“世界一流学科建设高校”,且具有教育学一级学科博士点,但“双一流”名单的学科并非教育学。

2021年软科世界一流学科排名,教育学学科排名前500名的学校,我国共15所学校上榜(见表5),香港大学、香港教育大学、香港中文大学分别位列国内前三,同时位列世界前100强。澳门大学位列第五,华南师范大学位列第九,和国家六所部属师范院校相比,排名相对靠后。另根据2021年华南师范大学的软科学科排名情况(表6),在软科世界一流学科排名,教育学科在所有学科中,排名第9,在软科中国(内地)最好学科排名,教育学在所有学科中,排名第三,且从全国范围来看,教育学在内地排名第7位。此外,在教育部第四轮学科评估中,华南师大的心理学、教育学、马克思主义理论、体育学等4个学科获评A类学科,其中心理学获评A+。

(三)高等教育与教师教育师资队伍结构有待优化

根据《中国教育统计年鉴2019》数据,从高等教育专任教师学历和职称结构对比广东、江苏、北京、上海四地的情况(表7)。广东高校专任教师博士学位占比在四地中最低(29.3%)。2019年江苏、北京、上海两地高校博士学位专任教师比例分别为36.9%、66.5%和56.8%。广东高校副高及以上职称专任教师比例较低(40.7%),低于江苏(49.5%)、北京(65.1%)、上海(51.7%)的比例。

粤港澳大湾区高校161所院校,一半以上(84所)集中在广州市,其中参与教师教育的27所院校,10所在广州。对广州参与教师教育院校的师资情况进行分析(表8),根据2020年《广州统计年鉴》,拥有副高及以上职称专任教师比例最多的院校是华南师范大学(52.8%),广州大学(48.1%)、广东外语外贸大学(47.9%)、星海音乐学院(46.3%)、广东第二师范大学(44.7%)紧随其后。进一步与三所广州排名前列但未参与教师教育院校(中山人学、华南理工大学、暨南大学)的师资对比,参与教师教育院校中,即使师资最强的华南师范大学,其拥有副高及以上职称专任教师的比例远不及三所院校(分别81.9%、76.1%、67.3%),且不论是在正高占比还是在副高占比上,均远落后于三所院校。

(四)高等教育与教师教育中高层次人才培养不足

根据《广东社会统计年鉴2020》,广东参与高层次硕博人才培养的高校共30所。对比广东、江苏、北京、上海四地高等学校(机构)研究生数量情况(表9)。广东高校研究生规模远少于其他三地,以在校生数为例,2019年广东博士生数为1.9万人,江苏、北京、上海分别为3.4万、11.3万和3.8万人;2019年广东硕士生数为11.0万人,江苏、北京、上海分别为20.7万、29.8万和17.5万人。

为了更精准地比较,笔者也对广州、深圳、北京、上海四地(一线城市)的研究生数量情况进行统计对比(图1),结果同样显示,广州、深圳研究生数量远低于北京、上海两地。