转识成智:中国高等教育研究的学术使命

作者: 陈伟

中国高等教育,从制度安排、组织架构角度看,本属舶来品,但从文化根基、运行机制看,一直深具东方文化底蕴,且在近百余年的发展史中,东方的文化根基以及据此而生成的具体运行机制曲折隐晦且不停息地改造、同化从西方借鉴而来的高等教育理念和制度、组织及机构,进而通过本土创新日益彰显其东方特色和本土智慧。既要放眼全球,探究高等教育发展的“普遍规律”,也要立足本土,深究高等教育发展的中国智慧;既要扎根历史,梳理教育发展的传统智慧,也要立足现实,厘清高等教育发展的实践智慧。基于“中—西”空间坐标、“古—今”时间坐标,确立中国高等教育变革与发展的历史方位,探究并澄明中国高等教育改革与发展的特色和逻辑,既是高等教育实践和研究的指导思想,也是实践探索和研究创新的方法论。

论文《转识成智:中国高等教育研究的学术使命》借用“转识成智”的概念,探究到底该如何总结和凝练、梳理和阐述高等教育发展的中国智慧,这有助于解答中国高等教育发展智慧“何以理论建构”的认识论问题。

——作者按

摘 要:中国高等教育研究要实现从常识到理论、从所知到所用、从知识到智慧的转化和升华——此即“转识成智”。具体而言,通过促进传统资源的现代转化、西学知识的东方转化、现实经验的理论升华、实践预期的思想转化,并以中国强大的文化同化基因为动力机制,以西方高等教育研究的理论和方法为理智借鉴,以中国高等教育研究的成就及经验为现实杠杆,探究和提炼具有整体性、根本性、有用性特征的中国高等教育发展智慧。

关键词:转识成智;中国高等教育研究;学术使命

中国高等教育研究已进入蓬勃发展的阶段。当此之时,既是深入反思中国高等教育的发展经验、总结失败教训进而理性分析其发展规律之际,更是中国高等教育研究界整体彰显其思想阐释与创新、理论探索与建构、实践服务与引领等多重功用之时。为此,必须保证实现高等教育研究的价值和功用从“知识”层次向“智慧”境界的转化和提升——如果借用佛教用语,这个过程可被称为“转识成智”。梳理、阐释中国高等教育研究“转识成智”的机理,就是从总体上探索高等教育改革发展的中国方案、中国道路、中国模式、中国特色,有助于张扬高等教育改革实践和学术研究的“中国立场”、形成高等教育研究的“中国模式”,因此是中国高等教育研究不可回避的学术使命。

一、何谓“转识成智”?

转识成智,本是佛教术语。唯识宗(又称法相宗)认为有“八识、四智”。在“八识”中,前五识是眼、耳、鼻、舌、身所获得的感官认识;第六识是意识;第七识是末那识,即通常所谓的“我”;第八识是阿赖耶识,即藏识,它含藏了我们生活中接收到的信息、形成的认识和习气,在现实生活中基于合适的因缘而生长发育并在生活中表现出来,因此它又被称为种子识,不过它是清净种子、染污种子混杂,需要转染污为清净。所谓“四智”,即我们自性本来具有的四个层面的智慧:大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智。“转识成智”,即转凡夫的“八识”为“四智”,“转前五识为成所作智,转第六识为妙观察智,转第七识为平等性智,转第八识为大圆镜智”。[1] 这个过程,就是通过修行领悟佛教真理,把有漏(有烦恼)的八识转化为无漏(无烦恼)的八识,从而得到四种智慧;具此四智,即得佛果。[2]

社会符号学有关意义的理论认为,符号与其所指的实体、事件之间的关系是语义关系(semantics),所传达的是言内意义;符号与符号之间的关系是符号句法关系(syntactics),所传达的是语用意义;符号与符号使用者之间的关系是语用关系(pragmatics),传达的是指称意义。[3]本文使用的“转识成智”概念,虚化了它的语义关系和言内意义,并基于符号句法关系和语用意义,重点阐释其语用关系、突出“识、智、转”等字的指称意义。从语用关系和指称意义看,“转识成智”意在彰显中国高等教育研究的以下三大目标。

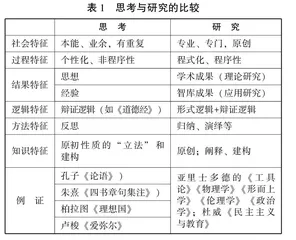

其一,中国高等教育研究要实现从常识到理论的转化。从事中国高等教育研究者,必须借助跨学科的知识、理论及研究方法,面对中国高等教育问题开展研究,梳理中国理论、发现中国智慧。由于研究的细分领域、理论抽象层次等方面存在差异,高等教育研究可划分出多种类型。邓晓春等认为,根据认识论的原则,高等教育研究分为高等教育基础理论研究和高等教育应用研究;根据研究范围,分为宏观、中观、微观高等教育研究;根据高等教育发展研究时间跨度,分为长期性战略研究、中期性规划研究和短期性计划研究;根据工作性质,分为高校教学研究、高校科学研究工作研究、高校思想政治教育工作研究、学校体育卫生工作研究、高校生产劳动及社会实践活动的研究、高校后勤工作研究;根据学科性质,分为高等工程教育研究、高等农业教育研究、高等医药教育研究、高等师范教育研究、高等理科教育研究;根据教育层次,分为研究生教育研究、本科教育研究、专科教育研究,等等。[4]李均“以研究对象为标准,把高等教育研究分为以高等教育理论为对象的研究和以高等教育现象为对象的研究”[5]。苏联学者格穆尔曼将高等教育研究划分为一般理论研究、局部的理论研究、具体专题的研究、技术设计研究、细则研究等类型;日本学者将高等教育研究划分为“正规的教育研究”“实践研究”“常识性研究”等类型。[6]尽管高等教育研究的层次各异、类型繁多,但从总体目标上讲,都必须基于实践,凝练理论、积累知识。而从现实的研究状况看,一些“高等教育研究”往往常识性重于学术性、操作性重于理论性、实践性重于学理性。而将常识层次的高等教育研究转化、提升到理论层次的高等教育研究,既要依赖于深度的思考,更需要依赖于方法科学、理路严谨的高等教育研究。思考与研究,既有联系,也有区别;思考可总结出常识,但只有研究才能使思考建基于理性、把常识归纳为理论,只有研究才能从学理上保证学以致学与学以致用(智库研究)之间的平衡、协同、共进(表1)。

其二,实现从所知到所用,特别是向有效运用的迁移。对于高等教育的相关知识、理论及实践,所知总是远远多于所用,日常所知远远多于理性所知,语言层面上的运用总是多于实践操作上的有效应用,高等教育研究层面的理论运用总是多于高校教学和管理领域的实践应用,因此,中国高等教育研究必须尽可能多地将所知迁移到有效运用上——其实,这也正是目前倡导“新文科”的主旨,即淡化学科建构倾向、强化规律探索以回应时代需求。

其三,实现从知识到智慧的升华。现代社会,是数据(data)社会,数据主义把传统的学习金字塔彻底翻转[7];数据的序列化、意义化,则成为信息(information);在信息爆炸式增长的时代,唯有被内化为知识(knowledge)的高等教育信息才是有效信息;主体所掌握的高等教育知识多寡已经不能成为决定高等教育研究者水平之高低的根本标准,甚至已经不再是最重要的标准,而善于依赖数据、基于信息、运用理智能力提炼高等教育智慧者,亦即能实现“数据—信息—知识—智慧”依次升华者,才是最高水平的高等教育研究者,才能超越前人生产的“高等教育理论知识”,进而生产出最具效用的“高等教育智慧”。简言之,把有关中国高等教育事实、现象和过程的认识和理解,积累为经验、梳理为知识进而转化提升为智慧,才是中国高等教育研究“转识成智”的要义。

二、该转何识?

在中国高等教育研究追寻“转识成智”境界的过程中,可供转化之“识”众多且复杂,且分别作为隐性知识、显性知识,从不同方面影响中国高等教育研究者的知识体系、思想体系及观念体系、价值体系,甚至导致中国高等教育研究者因“识见”太多、太杂而总是面临着多元价值冲突。对此,中国高等教育研究既要分门别类、清晰梳理,又要兼容并蓄、统筹融合,通过合理转化而为我所用。

首先,要促进中国传统资源的现代转化。以《礼记·学记》为肇始,中国不断层积自己的教育思想传统和教育实践经验;不仅儒家建构了以“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”为核心逻辑、以“内圣外王”为旨趣、自成体系的教育思想和理念,道家、佛家等也积累了丰富的教育思想、理念及实践方式。在今天中国高等教育学的知识体系中本土传统教育资源并没有占据主流或重要的位置,但作为思想基因,它深入中国人的骨髓、主宰着中国教育的灵魂,因此,传统教育思想的现代转化是中国教育仍待回答的重大问题。传统教育思想在高等教育系统中的转化和应用是值得深度探讨的时代命题,“要处理好继承和创造性发展的关系,重点做好创造性转化和创新性发展”。“要善于把弘扬优秀传统文化和发展现实文化有机统一起来,紧密结合起来,在继承中发展,在发展中继承。”[8]

其次,要继续加强西学知识的东方转化。鸦片战争之后的百余年历史,也是批判、放弃中国教育思想传统和实践积累的历史,是西方的教育学知识和理论、理念和经验逐渐影响和局部替代中国传统、左右中国教育变革的历史。1980年以来中国高等教育研究尽管发展迅猛,但它的知识论基础和研究方法论基础大多来源于西方高等教育理论。据相关研究的统计,在《高等教育研究》1998—2007年间的论文被引文献排名前24位的著作中,王承绪先生的3本译著《高等教育哲学》《高等教育系统:学术组织的跨国研究》及《高等教育新论:多学科的研究》分别名列第一位、第二位、第十一位。[9]龚放教授以CSSCI期刊2000—2004年间教育研究论文为分析对象,在被引最多的30本译著中,王承绪先生有5本译著入围;在2005—2006年教育学论文引用最多的53本外国著作中,王承绪及其弟子翻译的外国高等教育名著有12本,占入围总数的2642%。在被引最多的前八名中竟有一半,在被引最多的前五名中居然有三种![10]以王承绪先生等为代表的老一辈比较教育研究者,在20世纪的最后二十年间,通过译介西方高等教育名著,奠定了中国高等教育研究的雄厚基石;进入21世纪之后,中国高等教育仍需继续思考和探究,如何按照拿来主义的原则促使西方高等教育理论因时而变地转化为中国思想。

第三,要促进现实经验的理论升华。在中国的许多历史时期,地方性探索早于中央决策、大学和学院的改革先于政府的政策指导、高等教育的实践先于理论研究。这种情况在改革开放的早期尤其突出,并且幸运的是,早期实践探索中政策的缺席、政府的不干预以及理论的留白,为大学和学院的自主改革和创新性发展预留了必要的空间。因此,在中国,不能认为只能由政策指引大学和学院的变革、只能由中央政府指令地方政府推进高等教育变革、只能由理论指导高等教育实践。充分尊重、深入梳理高等教育的中国改革与发展,既是科学精神的体现,也是实事求是精神的基本要求,更是中国高等教育发展智慧的生成路径,是梳理和总结高等教育发展的中国智慧的必由之路。

第四,要促进实践预期的思想转化。人类的最伟大之处,就在于对未来进行有理想、有目的的建构。改变世界,不能靠自然本能,而应依赖于有理想、有目的的主观预期。正如恩格斯所说:“动物仅仅利用外面的自然界,单纯地以自己的存在来使自然界改变;而人则以他所引起的改变来迫使自然界服务于他自己的目的。”[11]基于主体的实践预期而推进高等教育改革,是中国高等教育发展的重要特征;以主体的实践预期为基础的中国公共教育政策,至少有两种类型,分别为理想导向和理论导向。陈学飞以“985工程”的政策过程为案例,详细分析了理想导向型政策制定的特征:政策目标往往长远而宏大,能够起到宣传引导、鼓舞人心、推动前进的作用,但在执行过程中会产生意想不到的问题。[12]鉴于理想导向型政策存在的不足,理论导向的教育政策被认为是不可忽视的选择。理论导向型教育政策研究,基于对实然教育政策现象的经验认知,运用相关理论、通过提炼本土概念和分析框架,解析、揭示教育现象的真相、性质和规律。[13]

面对由中国传统、西学知识、现实经验和实践预期等多个方面共同构成的众“识”,特别是面对待转化之“识”的繁杂、凌乱,研究者往往因难以梳理清楚其类别、考量其权重、平衡其关系而陷入迷惘、步入误区,因小失大者有之、顾此失彼者有之,固步自封因循守旧者有之、追寻他者而迷失本我者有之,因而必须破除识障。为此,一要平衡“西方中心”与“中国中心”两种立场,既破除盲目西化倾向又破除封闭保守倾向,有机协调外来思想与本土传统思想的关系;二要平衡理论与实践两种力量,既破除本本主义又破除经验主义,并合理协调高等教育的理论演绎与实践探索之间的关系;三要平衡重点与全面两个方面,既坚持本质主义的方法论,重视并紧扣可定量分析、可纵横比较的关键要素,又合理把握竞争主义的原则,在全面重视整体均衡发展的基础上,抓好与国际竞争、国家竞争密切相关的核心指标和关键要素。