失衡、固化与依附:博士生科研发表的结构性矛盾

作者: 马浚锋 李晶

摘 要:博士生科研发表的结构性矛盾不仅表征着期刊发文数量与博士生发表难度的矛盾,更是国内科研环境的一个缩影。对2016-2020年高等教育学专业博士生的C刊发文情况的统计分析发现,各家期刊整体发文量的削减、跨学科博士生的挤占、机构跨度的缩窄、机构聚集度的提高以及作者身份的固化趋势变相地恶化了博士生的科研氛围。基于依附理论、嵌入理论,结合利益相关者的资源依赖视角对科研发表行为活动进行理论阐释后认为,博士生科研发表的边缘地位以期刊发文量与需求的供给侧失衡为直接表征,源于外生动力对博士生发文行为活动的形塑与固化,是学术期刊外在评价体系与其择稿行为嵌入性的学术依附。在“去五唯”背景下应重新思考博士生科研发表与人才培养的关系,为博士生创造良性循环的学术争鸣环境,扭转“以刊评文、以量论质”的评价异化。

关键词:研究生教育;高等教育学;博士生;科研发表;依附理论;资源依赖

一、引言:C刊①难倒了多少“英雄汉”?

2012年,南开大学一知名学者指导的10多名博士生在通过博士学位论文答辩后,却仍因“公开发表论文数量不足”而迟迟未被学校授予博士学位;在长达数年的论文投稿过程中,“悬而未决”的学位证书既淹没了他们的学术前程,也成为师生关系间的“芥蒂”,给师生双方带来沉重的精神打击。[1]无独有偶,2019年,上海大学一名博士研究生因两次申请学位未果,向法院起诉母校,原因在于该博士生所在院系提高了校一级对博士学位申请资格的发文数量要求[2],同样出于“发表C刊论文数量不足”的缘由而未被学校授予学位。可见,“公开发表论文数量不足”往往成为博士生获取学位、按期毕业的“一道坎”,进而成为引起种种争议的导火索。事实上,在《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》第十条到第十五条中,仅规定了博士学位申请者需达到课程要求及通过博士论文答辩,并未规定发表一定数量科研成果。2020年12月,教育部印发《关于破除高校哲学社会科学研究评价中“唯论文”不良导向的若干意见》,也明确要求“不得将在学术期刊上发表论文作为学位授予的唯一标准”,但也无碍“发表一定数量论文”成为国内博士研究生培养过程的“潜规则”。曾有研究表明,64.4%的博士生受“发表科研成果”的影响而未能按期完成学业,而当“发表科研成果”的数量要求达到3篇及以上时,仅有16.7%的博士生能够按期完成学业。[3]值得注意的是,相较于自然科学领域,人文社会科学领域的博士生有着更高延期率;其中,又以教育学的延期率(44.44%)为社会科学之首[4]。

科研发表情况作为博士生科研能力的一个主要表征,在一定程度上体现着博士生培养质量,无疑将贯穿于博士生教育改革的全过程。然而,在博士生规模持续扩招的浪潮下,我国博士学位授予人数将以年均6.44%的增长率在2030年达到13.82万人[5],如何保障超大规模博士生的培养质量将成为高等教育强国建设的时代命题。面对博士生科研发表的结构性矛盾,如果我们不能深入到当下博士生面临的科研环境中去,厘清科研发表行为活动的内在逻辑,那么我们将难以客观认识博士生因“发表C刊论文数量不足”延期毕业的现象背后的制度逻辑,也难以树立潜心治学的人才培养导向、完善科研育人的评价方式。

鉴于此,本研究选择社会科学中延期毕业率最高的教育学为研究对象,以高等教育学专业博士生发文情况为切入点,统计分析高等教育学专业博士生在C刊的发文情况,探讨博士生科研发表的结构性矛盾,在此基础上理论剖析博士生发文活动的关系结构,通过对利益相关者的访谈,佐证博士生科研发表行为活动背后的内在逻辑,借而思考“去五唯”背景下博士生科研发表的价值归依,理性认识博士生科研发表行为,越树木而见森林,溯溪流而求渊源,为优化博士生培养质量评价体系、科研环境氛围提供些许思考。

二、近五年高等教育学专业博士生C刊发文统计分析

本文以2016-2020年9家高等教育方向C刊刊载的7360篇高等教育类学术论文为切入点②,统计分析近5年高等教育学专业博士生的C刊发文情况,了解C刊的版面资源配置情况,直观呈现高等教育学专业博士生科研发表的结构性矛盾。

(一)整体发文量

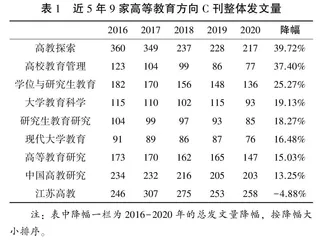

2016-2020年9家C刊共刊载7360篇高等教育类学术论文,8家期刊整体发文量呈现逐年下降的趋势(见表1),唯独《江苏高教》2020年的发文量较2016年有小幅度(5%)提高,但较2017年峰值(307篇)相比,降幅为15.96%。其中,《高教探索》发文量从2016年的360篇下降到2020年的217篇,降幅高达39.72%;2016-2020年《高校教育管理》刊发篇数亦削减37.40%。其余C刊的发文降幅情况分别为《学位与研究生教育》(25.27%)、《大学教育科学》(19.13%)、《研究生教育研究》(18.27%)、《现代大学教育》(16.48%)、《高等教育研究》(15.03%)、《中国高教研究》(13.25%)。

从表2可知,2016-2020年期间,高等教育学专业博士生在各家C刊的发文占比均在不同程度上呈现逐年下降趋势,其中,降幅最大的是《现代大学教育》,从2016年的31.87%下降为2020年的9.21%;《高等教育研究》则从2016年的24.86%下降为2020年的13.61%。尽管2020年《江苏高教》的总发文量最多,然而,高等教育学专业博士生的发文占比仅为7.36%,为9家C刊中最低。总的来说,高等教育学专业博士生在C刊发文的比例都不高,而且各家C刊普遍削减了高等教育学专业博士生的发文量。如《高教探索》从2018年的27.85%削减为2020年的13.36%,这表明了博士生发文难度愈发加深。当然,也有个别C刊对高等教育学专业博士生较为“友好”,这类期刊偏好高等教育学专业属性和理论基础较强的论文,更加强调对高等教育问题的深入分析。例如,2016-2020年《中国高教研究》所刊发的论文中,高等教育学专业博士生占比保持在20%以上,2017年高达28.02%;《高校教育管理》在整体发文量削减37.40%的同时,仍然保持着20%上下的高等教育学专业博士生发文占比;《学位与研究生教育》则在年均发文量减少5%的同时,高等教育学专业博士生发文占比从13.74%提高到20.59%。

与此同时,高等教育学专业博士生科研发表难度增加的一部分原因也来自于高等教育领域问题研究的跨学科程度加深。各家C刊的发文方向逐渐青睐跨学科视角(见表3),因此,往往导致其他学科或专业的博士生挤占高等教育学专业博士生的版面资源。除《高等教育研究》《高校教育管理》和《中国高教研究》保持着较高的高等教育学专业博士生占比外,其余各家C刊的高等教育学专业博士生占整体博士生发文的比值持续降低,表明期刊对博士生发文的跨学科程度的要求更高,其他学科、专业的博士生对高等教育问题进行跨学科研究的比例提高。例如,2016-2020年《江苏高教》所刊发的博士生论文中,博士生就读的学科、专业方向横跨哲学、文学、社会学、工商管理、旅游地理等,高等教育学专业博士生的平均占比仅为44.86%,表明该期刊较少刊发高等教育学专业博士生的论文。

(二)机构情况

1.高等教育学专业博士生发文的机构跨度

表4“机构”所呈现的一个客观事实是,2016-2020年,国内高等教育学博士学位授予权点增加的同时,C刊刊发高等教育学专业博士生论文的机构来源数量正在减少,即各家C刊发文偏好逐渐青睐来自于小部分机构的博士生,在一定程度上,这也意味着其他机构的高等教育学专业博士生的发文渠道正在减少。本文进一步结合期刊发文量和机构来源数量,构造了高等教育学专业博士生C刊发文的机构跨度指数,用以表征各家C刊所刊发的高等教育学专业博士生论文的机构多样性(见表4)。《大学教育科学》《学位与研究生教育》的机构跨度分别从2016年的1.50、1.47上升到2020年2.33,《中国高教研究》的机构跨度则常年保持在2以上的水平,表明这些期刊所刊发的高等教育学专业博士生论文的机构多样性不断降低,意味着在这些期刊上发文的博士生更多来自于同一机构。其余各家期刊的机构跨度在2016-2020年均呈现下降趋势,表明高等教育学专业博士生C刊发文的机构多样性逐步提高,其中,《高校教育管理》《现代大学教育》的机构跨度分别为1.08、1.17,表明能够给国内各个高等教育机构的博士生有更多的机会在这些期刊上发文;《高等教育研究》则在2017年达到3.21的峰值后,到2020年下降为1.54,亦表明该期刊刊文的机构多样性正逐步提高。

2.高等教育学专业博士生发文的机构聚集度

2016-2020年期间,尽管各家C刊的前3机构高等教育学专业博士生的发文频数有所下降,例如,来自于前3机构的高等教育学专业博士生在《中国高教研究》的发文频数从30下降为19;然而,在考虑了期刊逐年削减总发文量的大环境后,可以发现,在各家C刊上发文的高等教育学专业博士生的机构聚集度均以不同的幅度攀升(见表5),说明能够在C刊上发文的高等教育学专业博士生所在的机构相对集中,整体上呈现机构固化趋势。以2020年为例,机构聚集度均值为0.51,这就意味着,在C刊上发文的高等教育学专业博士生中,来自于前3机构的博士生占据了51%的版面资源;其中,各家C刊有着不同的机构聚集度,由强到弱排序依次为《大学教育科学》(0.79)、《研究生教育研究》(0.60)、《现代大学教育》(0.57)、《学位与研究所教育》(0.54)、《高等教育研究》(0.45)、《中国高教研究》(0.42)、《江苏高教》(0.42)、《高教探索》(0.41)、《高校教育管理》(0.38)。当C刊发文的机构聚集度较高时,表明C刊发文具有强烈的机构排他性。这就意味着,当高等教育学专业博士生所在的机构并非为C刊偏好的前3机构时,科研发表难度更高。随着博士生C刊发文的机构固化色彩愈加浓重,博士生科研发表的行为活动将表现出更强的“马太效应”。

(三)作者身份情况

对高等教育学专业博士生C刊发文身份的统计显示(见表6),2016-2020年期间,高等教育学专业博士生更多是以第一作者或合作成员的身份在C刊上发表论文;或者说,各家C刊更乐于接受博士生以第一作者、合作成员的身份发文,而且这一趋势愈发明显。例如,在《大学教育科学》上发文的博士生中,一作(含合作)比例由2016年的47%提高至2019年的94%;2020年在《学位与研究生教育》上发文的博士生中,一作(含合作)比例更是高达96%。值得注意的是,高等教育学专业博士生在C刊上以第一作者或合作成员身份发文时,其合作对象绝大部分为博士生导师。这一现象在表明高等教育领域的合作研究趋势逐渐加强的同时,也意味着初出茅庐的博士生需要依附于导师的学缘关系。然而,2016-2020年在《高教探索》《江苏高教》上发文的高等教育学专业博士生的身份(独立、一作)比例稳定维持在50%的水平,说明这些期刊较少关注学缘关系,能够为博士生提供开放的学术交流环境。

总的来说,2016-2020年,无论是各家C刊整体发文量的削减、跨学科博士生的挤占,还是机构跨度的缩窄、机构聚集度的提高,抑或是各家C刊发文对作者学缘关系的愈发重视,无疑都在向我们揭露一个事实,即高等教育学专业博士生在C刊上发表论文的难度每年剧增,对版面资源的争夺愈发激烈,带来科研发表的结构性矛盾。由“点”及“面”,这种结构性矛盾并非仅仅掣肘高等教育学专业博士生的学术行为活动,更是整个博士生群体面临的困境。一方面,各家C刊整体发文量正在削减,而博士生发文的需求却在持续增长,且受跨学科博士生发文需求的挤占,两者形成的“剪刀差”加剧了博士生的科研发表难度。另一方面,从机构跨度、机构聚集度来看,在C刊上发文的博士生所在机构的集中趋势使科研竞争陷入“马太效应”,能够在C刊上发文的博士生中,超过50%来自于前3机构。再者,博士生更多以第一作者或合作成员身份发文成为普遍趋势,表明博士生发文行为活动的学缘关系依附成为共同趋势。然而,仅就论文质量而言,是否可以说,减少博士生以独立作者发文的比例、增加固定机构的博士生发文量是提高论文质量的必然要求?如果答案是否定的,那么,我们不由反思,造成这些现象背后的缘由究竟是高等教育机构的学术资源垄断,还是C刊“以机构选文”“以人选文”?对于这些问题的回答,下文将结合相关理论基础阐释现象背后的逻辑关系。