英国应用型高校治理模式变迁的制度逻辑

作者: 惠转转 程铭

摘 要:多科技术学院作为英国应用型高校的典型代表,其治理模式在1992年前后发生了一系列的变迁。以“三角模型”治理理论为高校治理模式解释框架,结合历史制度主义结构观和历史观的制度变迁分析范式,检视英国应用型高校治理模式变迁的历史演进及其制度逻辑。研究发现:一是应用型高校治理变迁历程内嵌了科层模式和市场模式基本结构样态;二是宏观背景结构、中观变量结构以及微观行动主体的互动与选择构成了应用型高校治理变迁的结构性逻辑;三是学习效应、协同效应、适应性预期等自我强化机制使得英国应用型高校治理变迁表现出强劲的路径依赖色彩,由关键节点分析可知其变迁历程兼具渐进式和断裂式变迁特征。

关键词:治理模式;应用型高校;多科技术学院;制度逻辑;变迁

经过两次世界大战的洗礼,西方各国政府愈加认识到应用型人才对国家经济社会发展的重要性。为适应世界社会经济和科学技术快速发展的需要,许多西方发达国家出现了一种属于高等教育范畴但学术水平低于传统大学的高校。在国际上,很多国家的高等教育系统基于其核心办学定位分为两个部分:一是学术型高校(Academic Orientation University),另一部分是应用型大学(Applied Orientation University),学术型高校通常被称为“大学”(Universities),而应用型大学在不同国家则有多种多样的名称,如欧洲早期称为非大学高等教育机构(Non-university Higher education institutions)、德国的应用科学大学(Fachhochschulen)、荷兰的应用型大学(Hogescholen)、瑞士理工学院(Institutes of technology),美国的社区学院、日本的短期大学和高等专科学校以及英国的多科技术学院(Polytechnic)等。[1]1966-1973年期间,英国34所以应用型人才培养为办学定位的多科技术学院(Polytechnic)通过新建或合并的方式陆续成立,并于1992年在《继续和高等教育法》颁布下升格为新大学。多科技术学院作为英国以应用型为办学定位的大学,是英国将治理理念应用于大学治理的首批探索者,尤其在1992年前后进行了一些列的治理变革,引发研究界的广泛关注。[2]通过对英国应用型高校治理模式变迁的文献分析,已有研究主要聚焦的研究内容有:一是较多聚焦于应用型高校治理模式的样态演进[3-8],而对变迁的内在动力和逻辑关注较少,忽略英国社会基础和历史背景。例如,有研究者认为英国应用型高校治理模式变迁的动力来源于时任首相撒切尔夫人主导的新公共管理运动[9-11],未充分关注到新公共管理运动产生与发展背后是英国当时历史和环境要素的互动作用。二是单项因果决定论视角下的中微观研究较多,宏观层面研究较少,对与1992年前应用型高校治理的探索较多,升格为大学后治理模式变迁研究关注较少。三是过度强调社会的民主参与是英国应用型高校治理变迁的动因[12],而未注意到多主体参与的治理模式其实是英国政府、社会与应用型高校之间利益博弈而形成的结果。

英国应用型高校治理模式的变迁是由多种影响要素相互作用而形成,而非某一方面的要素或要素的某一方面的作用所产生的结果。[13]因此,对于英国应用型高校治理模式变迁的探究,不仅要研究其显性的样态演进特征,更要深究其隐性变迁制度逻辑;不仅要研究引起其变迁的变量,更探究变量之间相互作用的方式和规律。基于此,本研究以英国34所多科技术学院为研究对象,以“三角模型”理论为应用型高校治理模式的解释框架,以历史制度主义为治理变迁的分析范式,以英国应用型高校的外部治理模式为聚焦重点,探究英国应用型高校治理模式变迁的历史演进和制度逻辑。由于英国多科技术学院升格为大学前后的办学定位均为应用型高校,操作性定义层面,本研究中的将其统称为应用型高校。

一、英国应用型高校治理模式变迁:理论基础

(一)“三角模型”理论及其适用性

大学治理模式的本质是各参与主体之间的权力结构和关系。根据主体间权力关系的集中程度和主体间关系的主导力量,以克拉克“三角协调模型”为雏形,研究者将大学治理模式分为不同的类型:罗伯塔·伯恩鲍姆(Roberta Birnbaum)将治理模式划分为学会组织模式、官僚组织模式、政党组织模式、控制组织模式四种类型[14];克拉克·克尔(Clark Kerr)和玛丽安·盖格(Marian Geiger)将治理模式划分为科层模式、协商模式、多中心模式、无政府模式四种类型[15];伊恩·麦克尼(Ian McNee)将治理模式划分为共享模式、科层模式、法人模式以及创业模式四种类型[16];综合以上主流研究者对大学治理模式类型的划分,其分析的基本维度本质上是政府、大学与市场三个主体之间的权力关系结构。权力主体之间关系结构下,大学治理模式或倾向于契约合作关系,或倾向于行政隶属关系。

新的环境与治理模型的提出也给大学治理样态变迁的解释带来了复杂性,已有的模式划分的对于部分国家或地方大学治理模式解释力显现出一定的局限性,以上模式划分不能明显的区分美国和英国高等教育治理系统的不同。基于此,迪特玛·布劳恩(Dietmar Braun)运用整体论分析框架对大学治理模式的划分进行修正与拓展,提出大学治理样态解释的新“三角模型”。根据“三角模型”中大学、政府、市场之间权力主导因素及其结构,将大学治理模式分为三种类型:一是共享模式,其特点是政府、市场和大学之间权力的分权制衡,体现多主体共同治理的理念;二是科层模式,其特点是大学处于政府的全面管控之下,大学的自治权受到较大程度的限制;三是市场模式,其特点是注重市场要素在大学治理中发挥重要作用。[17]“三角模型”理论的适用性在于,其整体论视角下的大学治理三种样态的划分,较好的契合英国应用型高校不同阶段治理变迁的实践与特征,故本研究采用该理论模式作为英国应用型高校治理样态的分析解释框架。

(二)历史制度主义理论及其适用性

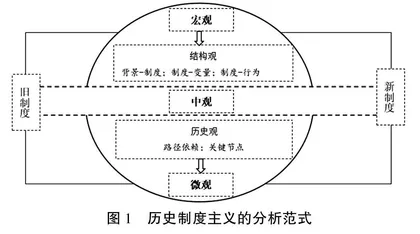

历史制度主义作为新制度主义中的一个理论流派,融合了微观结构功能主义和宏观历史社会学的研究方法,通过放大历史视角来窥探影响历史变迁的结构性因果关系和历史性因果关系,为历史研究的范式提供了更加广阔的视域。[18]历史制度主义以历史为基础,从结构观和历史观两个维度对制度的变迁进行分析(见图1)。结构观维度,强调从制度内外部影响要素的结构互动中探寻制度变迁的结构性逻辑,其中“背景-制度”结构旨在探索制度变迁背后深层次的、普遍性的时代社会背景,“制度-变量”结构着重探究影响制度变迁的具体变量组成与结构,“制度-行为”结构主要分析制度设计者与制度规制的行为主体之间的互构性影响机制[19];历史观维度,侧重于对制度变迁的演进样态进行归纳与分析,探究制度变迁中出现的“制度继承”“制度断裂”现象及其背后的制度逻辑,亦即“路径依赖”分析与“关键节点分析”,路径依赖是指制度的变迁由于学习效应、协同效应、适应性预期等因素的影响使得制度断裂的成本增加,难度增加,从而发生对旧制度的迁移和依赖;关键节点则是制度变迁方式的作用点和方向,不同阶段关键节点的作用在一定程度上影响渐进式制度变迁或决裂式制度变迁方式的形成。[20]

历史制度主义作为英国应用型高校治理变迁分析范式的适用性在于:第一,历史制度主义的结构性分析范式侧重于制度变迁的结构逻辑,不仅包括制度变迁的背景,而且探究制度变迁的变量组成与结构,同时注重行为主体在制度变迁中的能动作用,为英国应用型高校治理变迁的结构逻辑探究提供系统全面的理论诠释空间,有助于梳理英国应用型高校自成立至升格为大学后治理模式变迁的背景、变量结构与互动关系,以期系统深入探究应用型高校治理变迁的动力基础、结构与作用机制。第二,历史制度主义的历史性分析范式更加强调制度的渐进式变化历程,与英国应用型高校治理变迁的实践相契合。英国应用型高校自成立至今历时半个世纪,其治理模式的演化脉络亦遵循有序渐进式发展逻辑,而对应用型高校治理的历时性考察,有助于探究关键节点和路径依赖对英国应用型高校治理模式变迁的作用逻辑。第三,与规范制度主义等更加强调单向作用有所不同,历史制度主义更注重制度与行为主体的互动作用,有助于剖析英国应用型高校治理变迁中各行为主体间的行动逻辑,通过变迁的行为主体考察其不同阶段治理变迁的方式和路径选择。

二、英国应用型高校治理模式变迁:历史演进

(一)1992年前:科层模式

1992年前,英国应用型高校主要是20世纪60年代地方政府合并或新建的多科技术学院。[21]其治理模式样态为地方教育当局(Local Education Authorities)控制下的科层模式,以地方政府主导、学院有限自治和社会市场较少参与为主要特征。具体表现在以下几个方面。

一是地方政府负责学校的总体运作。在1965-1992年间应用型高校的治理模式中,涉及的治理机构主要有地方教育当局、学院理事会(Board of Governors)、学术委员会(Academic Board)和校长(Director),其中地方教育当局作为地方政府的代表,对英国应用型高校拥有最高的决策权,负责应用型高校的总体运作情况,包括土地和建筑所有权、人事权、财政权等。[22]在财务方面,地方教育当局需要承担应用型高校的所有支出,因而每年都需要做详细的年度财务预算,根据必要性和优先次序安排各项经费的支出,强调资金的使用的有效性,所有财务交易需要符合地方教育当局的财务条例。[23]例如,在学校划拨经费对基础设施的维修和维护前,需向地方教育当局出具相关证明以证实该项事务的必要性和优先次序。[24]

二是理事会由地方政府直接管理。与传统学术型大学治理模式类似的是,应用型高校内部也设立理事会和学术委员会。理事会职责主要是为学校制定相关发展的政策,并对这些政策的执行情况进行监督。[25]理事会成员由地方政府部门教育局负责任命,人数通常为50-80人,其成员分为独立理事(Independent Governors)和学院理事(College Governors)。独立理事主要是指来自工商业、教育管理部部门、社会各界代表和部分学校管理人员组成,而学院理事主要是来自校内管理者、部分教职工、少数学生代表。[26]但由于英国应用型高校理事会处于地方教育当局的全面控制之下,限制了其权力范围,理事会发挥决策机构的作用有限。

三是学术委员会由地方政府间接管理。学术委员会一般规模较大,成员主要由学校管理层人员、教师、学生等代表构成,主要负责人才培养方案、学科建设、学生学业规划等。[27]校长通常情况下是学术委员会的主席,同时负责学校的发展规划执行工作、部分规章制度的制定、校内教育资源的配置等工作。[28]由于校长兼任学术委员会主席,同时又向理事会负责,理事会成员由地方教育当局全面管控。因此,学术权力通过校长间接掌握在地方教育当局手中。到20世纪80年代,校长对政府主导的治理模式产生极大的不满,认为地方教育当局的管理与基础教育趋同,极大地限制了学校管理层在校内事务中的决策权,在多次的相关会议上呼吁适当解除对应用型高校的管理权限制,要求获得传统研究型大学同等的自治权。[29]

(二)1992年后:市场模式

1992年后,英国34所多科技术学院升格为大学,其治理模式发生了一系列的变革,逐步开始由地方政府管控下的科层模式向市场主导模式过渡。市场模式以注重社会市场主体广泛参与、政府间接或有限参与和高校深度参与为内在特征。具体表现在以下几个方面。

一是治理逻辑由行政管理取向转向市场效率取向。1992年后,地方政府将应用型高校的治理权力转移至中央政府,中央政府将部分权力让渡于中介组织机构,成立了英格兰高等教育基金委员会(The Higher Education Funding Council for England)和威尔士高等教育基金委员会(The Higher Education Funding Council for Wales),作为政府参与应用型高校治理的代理机构。中介组织承担政府的部分职责,对大学的科研、教学、财政经费等产生较大的影响。[30]英国教育基金委员会作为中介组织具有一定的独立性,其成员组成较为多元化,运行逻辑更加注重效率取向,旨在通过一系列评估审查和绩效经费措施,提高大学治理的有效性。