中外高等教育质量保障研究的可视化比较分析及启示

作者: 李龙娟 李盛兵

摘 要:本文以CSSCI和SSCI数据库高等教育质量保障相关文献为研究对象,利用CiteSpace软件对中外高等教育质量保障研究现状进行系统性地可视化分析和比较。研究发现:国外发文起始年份较国内早,发文数量远超国内。国内研究数量整体趋于稳定,国外波动相对较大,国内外近年的研究数量均有下降;国内外研究机构均以高校为主,国内研究机构数量和合作程度远低于国外;国内外研究均受组织政策影响较大,知识基础有相似之处,国外研究引用已有文献更多,作者数量及合作情况优于国内;国内外研究热点均含质量文化、课程、政策、在线教育等主题,但也有不同;国内关注对国外经验的借鉴,国外关注学生、模型建构、跨学科领域的研究。对比结果的启示在于:未来国内高等教育质量保障研究应加大力度,研究视角上增加多学科领域和微观层面的研究,研究方法上适当增加量化研究。

关键词:高等教育质量保障;CiteSpace;知识图谱;可视化

自1999年高校扩招以来,我国高等教育规模迅速扩大。2020年,我国高等教育毛入学率达54.4%,步入普及化阶段。人民群众对高等教育的需求从“有学上”转变为“上好学”。为实现“高等教育大国向高等教育强国转变”,2021年3月11日《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第四十三章第三节提出要提高高等教育质量。高等教育质量建设成为我国未来一段时期的重要任务。高等教育高质量发展不仅关系高等教育自身的生死存亡,同时与建设社会主义现代化强国息息相关。高等教育质量保障是高等教育高质量发展的重要保证,是高等教育学科发展和实践急需解决的重要问题,受到了学者们的广泛关注。

国内学者主要采用比较法和文献法从以下三个方面对高等教育质量保障进行了研究:一是对国外高等教育质量保障的经验研究,这类研究主要是分析国际上在高等教育质量保障做法具有典型借鉴意义的国家或地区的先进经验,并结合中国高等教育实际情况,指出对中国高等教育质量保障的启示。如别敦荣通过考察11个高等教育发达国家的高等教育质量保障体系,总结了国际高等教育质量保障的特点、评估立法和方法等方面的先进做法,为我国高等教育质量保障体系建设提出了8条建议[1];熊志翔以欧洲英、法、荷兰、比利时4国为例,研究了欧洲高等教育质量保障的主要模式的共同特征,为我国建构高等教育质量保障体系提出强化质量意识、调整高教结构等4条启示。[2]二是关于高等教育内部质量保障的研究。该类研究大多聚焦高等教育中教学、研究生培养等人才培养的模块或环节,分析成效、存在问题并构建相应质量保障体系。如刘振天认为内部质量保障体系建设须着眼于系统、刚性和常态[3];李国强指出我国高校在深化教学改革、形成教学质量保障体系和完善治理结构三方面取得了成效,但部分高校质量保障体系建设存在能力弱、矛盾多、科学性不足等问题,高校应凝聚意识、民主管理、依据学校章程进行管理、重视综合配套改革。[4]三是关于高等教育外部质量保障的研究。这类研究主要对高等教育认证、专业评估等高等教育质量保障手段进行研究。如张民选系统梳理了高等教育认证的历史、程序、特质与优势等[5];刘献君认为教育评估包括目标、过程、主体等四种取向,应选择合适的评估模式,推进本科教学评估健康发展应分类指导、研发评估技术、建立评估数据库、降低成本、提供管理咨询等。[6]

对高等教育质量保障的研究内容丰富、涉及面较广,但仍存在以下不足:一是研究内容方面,对高等教育发达国家的经验介绍多,中外对高等教育质量保障研究的异同比较少;二是研究方法方面,以主观分析、解读和总结居多,采用计量的量化研究较少。已有量化研究,如邱均平等采用Ucinet和Netdraw对CNKI上关于高等教育质量保障的论文进行了计量分析[7],王小明对新世纪CNKI上关于高等教育质量保障的核心期刊文献进行了统计[8],尚未从国外或国内外比较视角对高等教育质量保障研究进行量化分析。鉴于此,本文拟运用可视化计量工具CiteSpace,对中外关于高等教育质量保障研究的文献题录数据进行分析,客观展现中外高等教育质量保障研究的异同,以期为国内高等教育质量保障的理论研究和现实实践提供参考。

一、数据收集和研究方法

(一)数据收集

文献题录数据是使用CiteSpace分析工具的基础,为确保分析的科学性,本研究选取了中外社会科学最具代表性和权威性的数据库——CSSCI(中国社会科学引文索引)和SSCI中Web of Science 核心合集。为尽可能检索到所有关于高等教育质量保障的核心文献,经过多次检索尝试,比较检索结果,最终采取以下方式进行检索(检索日期为2021年11月22日):

国内文献方面,在CSSCI数据库中,通过高级检索功能,设置检索条件为:篇名(词)=高等教育与关键词=质量保障或关键词=高等教育质量保障,年=1998-2021,检索到2001至2021年的文献共199篇。

国外文献方面,在Web of Science 核心合集中,通过检索式Topic=(the Quality Assurance of Higher Education)OR(Quality Assurance in Higher Education)OR(Higher Education Quality Assurance),时间跨度为所有年份,文献类型精炼为ARTICLE OR PROCEEDINGS PAPER,共检索到2102条结果。通过剔除与高等教育质量保障不相关的文献,共得文献1507篇。

(二)研究方法

本研究采用了两种研究方法:量化研究的文献计量法和比较分析法。CiteSpace是一款被国内外广泛使用的文献计量工具,能分析文献中的潜在知识,在科学计量学、数据和信息可视化背景下发展起来的一款可视化分析软件。[9]本文采用CiteSpace分别对在CSSCI和SSCI上检索到的高等教育质量保障研究领域的文献,使用软件版本CiteSpace 5.5.R2(32-bit);节点类型选取机构、作者共被引、关键词等生成知识图谱,进行可视化分析,通过比较,深入剖析中外关于高等教育质量保障研究的异同。

二、结果对比分析

(一)基本情况对比分析

1.年度发文量对比

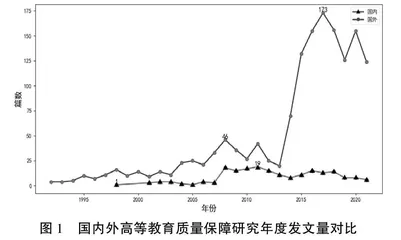

根据系统自动统计的CSSCI和手动统计的SSCI中各年度发文量绘制图1。从图中可见,从发文整体数量来看,国外各年的发文数量远超国内,说明国内相关研究数量仍有较大的提升空间。从发文起始年份看,国外比国内稍早。国内关于高等教育质量保障的研究起于1998年,李延成对美国高等教育质量保障模式中的认证制度进行了研究,并提出在我国《高等教育法》颁布背景下,我国高等教育管理体制改革可适当借鉴该制度。[10]国外相关研究起于1992年,即Restino MSR等在《美国医院药学杂志》发表的对评估学生表现的药物信息质量保证计划的研究。该研究采用问卷调查法,探索了药品信息服务开发的质量保证程序用于客观衡量药学博士生在该服务中的轮换表现,提供了一种结构化、客观的评估学生表现的方法。[11]

从发文数量增长趋势看,见图1。国内研究整体增减幅度不大。2007年之前发文数量增长缓慢。2008年发文量增长最快,一直持续到2018年,每年发文量都在10篇以上。2008年我国高等教育毛入学率达23.3%,接近高等教育大众化水平,规模居世界之首,而经济危机对高校毕业生就业造成了强大冲击,引起了学者的广泛关注。之后高等教育规模不断扩大,如何在数量增长的同时确保质量引起了学者们的持续思考。2019年及之后发文数量有所下降。国外研究方面,1992年至2013年,发文量在波动中增长;2014年至2017年增长非常迅猛,2017年发文量增至顶峰(173篇);2018年之后数量在波动中减少。可见,国内外发文量的差异是:国内发文量整体稳定,国外发文量波动较多;相同点是近4年国内外发文量都出现下降现象。发文量减少值得思考,因为高等教育质量是高等教育发展的生命线。如何保障高等教育质量应当成为一个永不过时的研究问题,应该得到学者们的持续关注。

2.研究机构对比分析

在CiteSpace里把“Nodetypes”设置为“Institution”,运行之后得到研究机构合作发文情况,见图2和图3。相同点方面,从机构名称看,国内外高等教育质量保障研究机构基本是高校,其他类型机构少。不同点方面,从机构数量和合作情况看,图2国内研究机构共179个,连线数量仅16条;图3国外研究机构共1628个,连线数量2070条。连线越多表明合作越紧密。可见,国内研究机构数量远少于国外;国内机构较少开展合作研究,国外机构合作研究较多。

(二)共被引作者对比分析

共被引作者分析是为了发现中外高等教育质量保障这一研究领域的权威学者及其发表的有影响力的文献,分析知识基础与合作情况。为方便对共被引作者进行对比,使用Citespace对CSSCI和SSCI的题录数据进行共被引分析,分别见图4和图5,并对节点、连线、高共被引和高被引作者信息情况进行统计,见表1。通过对比,国内外中外合作办学质量具有以下相似处和区别。

相同方面,第一,国内外共被引作者知识图谱的节点类型中除作者姓名外,都有组织部门名称。首先,国内外高等教育质量保障排名前10的共被引作者都包括UNESCO(联合国教科文组织)。通过检索文献发现,UNESCO的多个文件被国内外作者同时引用,联合国教科文组织的文件、倡议对国内外高等教育质量保障研究的影响非常大。其中2005年的《跨境高等教育质量提供指南》[12]、2008年的《UNESCO/APQN工具包:跨境教育质量管理》[13]和《全球质量保证能力倡议》[14]被引次数最多。进一步研读文献发现,引用UNESCO的文献的研究主题都是高等教育国际化,主要是研究跨国高等教育质量保障。其次,图4和图5节点中都有ENQA(欧洲高等教育质量保证协会)。国内外ENQA的文献被引用最多的是多个年份的《欧洲高等教育领域质量保证的标准和指南》以及ENQA的多次关于“欧洲高等教育领域及其以外的质量程序”的调查。另外,图4国内节点中还包括教育部和QAA(英国高等教育质量保证机构),表1国外共被引作者排名前10的还包括OECD(经济合作发展组织)。上述组织中,UNESCO和OECD都属于世界组织,ENQA属于区域组织,QAA和中国教育部属于国家组织。可见,从世界、区域到国家各个层面都非常注重高等教育质量保障,通过制定制度、文件等方式对高等教育质量进行保障。国内外高等教育质量保障研究都较大程度受组织政策制度的影响。

国内外高等教育质量保障研究的知识基础有一定的相似之处。主要体现在国内外高等教育质量保障排名前10的共被引作者都包括Harvey L。国内外Harvey L分别被引260次和8次。通过文献检索对Harvey L的高被引文献进行了总结。在2004年的《Transforming Quality Evaluation》中,Harvey L提出应从机会主义政客手中收回质量评估,转变外部质量评估,重建对高等教育的信任,将注意力集中在内部过程和激励因素,改善学生学习体验。[15]在2010年的《Fifteen Year of Quality in Higher Education》中,Harvey L用文献综述的方式分析了《高等教育质量》创刊15年对高等教育质量的贡献,从外部质量保障流程、改进和问责、审计、委派、股权、国家资格框架、工业模式对高等教育的适用性、管理和领导、国家系统、质量保证过程等方面进行了全面梳理。[16]可见,Harvey L对高等教育外部质量保障、高等教育质量评估转变等方面的研究具有权威性,国内外高等教育质量保障研究的知识基础,对国内外学者开展高等教育质量保障具有较大影响。

二者也存在以下三点不同:第一,国内所有题录数据的参考文献条数共1558条,共199篇文献,即平均每篇文献的参考文献数量是7.8条;国外参考文献总条数是37251条,共1507篇文献,即平均每篇文献的参考文献数量是24.7条。可见国外关于高等教育质量保障的研究参考文献数量更多,国外学者在研究时更加关注已有研究成果并在自己的研究中进行引用。第二,从节点数看,国外4491个,约是国内(1250个)的3.6倍。节点表示作者的数量,节点越多,说明研究该领域的学者越多,研究力量越大。可见,国外对高等教育质量保障研究的学者数量较国内多。第三,从连线数看,国外18355条,是国内4768条的3.8倍。连线数量越多,表示作者间的合作越紧密。可见,国外学者之间的合作较国内学者合作多。